(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

| この記事は2025年4月8日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「ふるさと納税は経費になる?個人事業主向けの仕訳方法を解説」を転載したものです。 掲載記事:ふるさと納税は経費になる?個人事業主向けの仕訳方法を解説 |

ふるさと納税は個人事業主も活用できる制度で、所得税・住民税の控除に加えて寄附金を経費計上できる場合もあります。

本記事では、個人事業主のふるさと納税の勘定科目や仕訳例について解説します。

ふるさと納税とは?

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税は、生まれ故郷や応援したい自治体に寄附できる制度です。

寄附をすると、住民税の減額(控除)や所得税の還付を受けられる仕組みになっています。

さらに、寄附金の使い道を自分で選べるだけでなく地域の特産品などの返礼品ももらえるため、減税しながら地域貢献ができる魅力的な制度です。

2023年の1年間で、ふるさと納税を利用して住民税の控除を受けた人は約1,000万人で、前年よりおよそ107万人増え、これまでで最も多くなりました。

納税者の6人に1人がふるさと納税を利用している計算になります。

出典:総務省『ふるさと納税に関する現況調査結果』

個人事業主がふるさと納税をする際のポイントは?

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

個人事業主がふるさと納税をする際のポイントを紹介します。

ふるさと納税は事業経費にならない

ふるさと納税は個人の寄附にあたるため、事業の経費として計上できません。

ふるさと納税が個人と自治体の間で行われる寄附制度であり、事業活動とは関係がないためです。

また、事業用の口座からふるさと納税を支払った場合でも経費にはならず、仕訳では「事業主貸」を使用します。

「事業主貸」として仕訳する理由は、事業用資金を個人の生活費に充てたものとして処理するためです。

ふるさと納税の返礼品を受け取れることから「購入費用」として経費計上できると誤解する方も多いです。しかし、返礼品は寄附のお礼であり、商品購入とは異なります。

事業の必要経費にはならないため、正しく仕訳を行いましょう。

寄附できる上限額が決められている

ふるさと納税には所得額に応じた上限額が設定されており、上限を超えた寄附をしても税控除の対象にならないため注意が必要です。

上限額は「住民税所得割額×課税所得に応じた変数+2,000円」の計算式で求められますが、具体的な金額はその年の総所得や家族構成によって変わります。

とくに個人事業主は収入が変動しやすく、正確な上限額を把握しづらい点に注意が必要です。

目安としては、毎年5〜6月に届く住民税決定通知書を確認し、前年の住民税所得割額の2割を上限額の目安とする方法があります。

ただし、今年の所得が大きく変動している場合は上限額ギリギリではなく、余裕を持った金額での寄附をおすすめします。

確定申告が必要

個人事業主がふるさと納税による控除を受けるためには、確定申告が必要です。

個人事業主がふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例制度は利用できません。

本制度は、主に給与所得者向けの制度ですが、個人事業主は毎年確定申告を行う必要があるため対象外となります。

ふるさと納税による税控除を受けるには、以下の手順で確定申告を行います。

- 寄附金受領証明書を受け取る:寄附を行った自治体から送付される「寄附金受領証明書」を保管しておきます。

- 確定申告書を作成する:確定申告書Bの「寄附金控除」欄に、寄附額から2,000円を差し引いた金額を記入します。ふるさと納税以外の寄附がある場合は、合計金額を記入します。

- 申告書を提出する:作成した確定申告書と「寄附金受領証明書」を税務署に提出します。

確定申告書の提出方法は、以下の3つがあります。

- 税務署に直接持参

- 郵送で提出

- e-Tax(オンライン)で提出

寄附金受領証明書と合わせて税務署に提出し、適切に手続きを進めて控除を受けましょう。

返礼品を事業用として使える?

返礼品を事業用に使うことは可能ですが、適切な会計処理が必要です。

ふるさと納税の返礼品は、基本的に個人の寄附に対する特典として扱われるため、事業用に使用する場合は、以下の方法で会計処理を行う必要があります。

返礼品を事業用に使用する際の処理方法

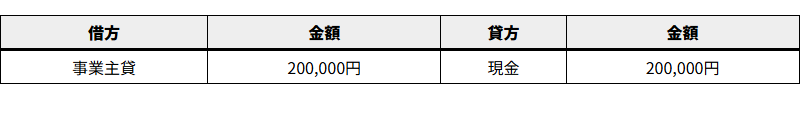

1.事業主貸として処理する

ふるさと納税は個人の寄附とみなされるため、事業資金で支払った場合は「事業主貸」として処理します。

仕訳例:

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

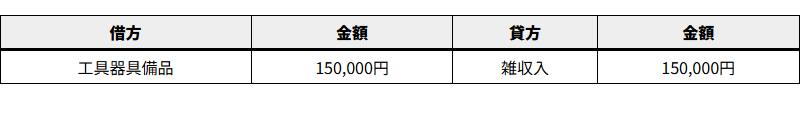

2.返礼品を事業用資産に計上する

返礼品が事業に関連するものであれば、時価をもとに「雑収入」として計上し、必要に応じて「減価償却資産」として処理します。

仕訳例(備品として使用する場合):

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

その後、耐用年数に応じて減価償却し、必要経費として計上します。

注意点は以下の通りです。

- 一時所得の申告:返礼品の合計額が年間50万円を超える場合は、一時所得として申告が必要です。

- 消費税の取り扱い:返礼品は不課税取引とされ、課税仕入れには該当しません。

ふるさと納税の返礼品を事業用として活用する場合は正しい会計処理を行い、必要に応じて税理士に相談しましょう。

ふるさと納税の仕訳処理

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税の仕訳処理について解説します。

勘定科目は何を使う?

ふるさと納税の支出は、基本的に「事業主貸」で処理します。

個人事業主が行うふるさと納税は、事業の経費ではなく個人的な支出とみなされるため、たとえ事業用資金を使った場合でも「事業主貸」として処理するのが一般的です。

一方で、「寄附金」や「福利厚生費」としての計上はできません。

ふるさと納税は自治体への個人寄附であり、事業の経費とは認められず、「寄附金」としての処理は不可です。

また、「福利厚生費」は従業員の福利厚生を目的とした費用に適用されるため、個人的な寄附であるふるさと納税には適用されません。

仕訳の具体例

個人事業主がふるさと納税を行った際の仕訳は、以下のように行います。

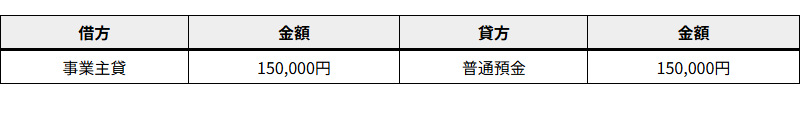

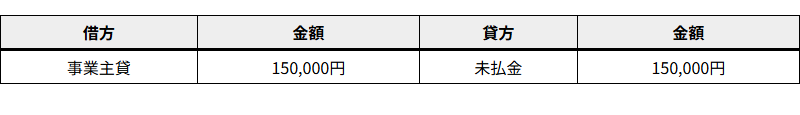

例1:事業用の普通預金口座から15万円をふるさと納税として支出した場合

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

上記の仕訳では、事業用資金を個人の寄附に使用したことを示しています。

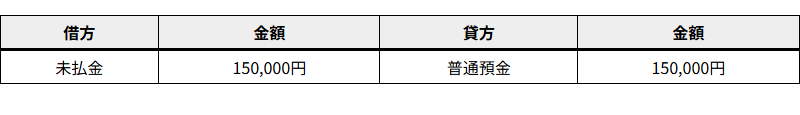

例2:事業用のクレジットカードで15万円をふるさと納税として支出し、後日、事業用の普通預金口座から引き落とされた場合

支出時(クレジットカード利用時)

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

引き落とし時(普通預金口座からの引き落とし時)

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

上記の仕訳により、クレジットカード利用時の未払金計上と引き落としによる未払金の消滅を記録します。

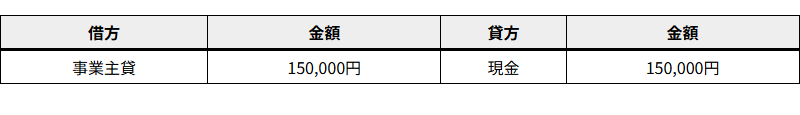

例3:事業用の現金で15万円をふるさと納税として支出した場合

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

上記の仕訳は、事業用の現金を個人の寄附に使用したことを示しています。

ふるさと納税の減税効果とメリット

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税活用のメリットは以下2つです。

- 寄附額の一部が住民税・所得税から控除される

- 実質2,000円の負担で返礼品を受け取れる

ふるさと納税をすると、寄附額から2,000円を差し引いた金額が翌年の住民税や所得税から控除されます。

控除額は年収や家族構成で異なり、例えば年収500万円の独身者が5万円寄附すると、48,000円が控除されます。

また、全国各地の特産品を楽しめる点も魅力で、海産物や果物、工芸品などさまざまな返礼品を選べます。

よくある質問

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

個人事業主がふるさと納税を利用する際によくある疑問を分かりやすく解説します。

疑問を解消し、安心してふるさと納税を活用できるようにしましょう。

ふるさと納税の5割ルールとは?

ふるさと納税の5割ルールとは、自治体が寄附金を募集する際、返礼品の調達費用や送料、事務手数料などの「募集に関する費用」を、寄附金額の5割以下に抑えるべきとする規定です。

2023年10月の改正では、従来経費に含まれていなかった「ワンストップ特例事務費用」「寄附金受領証の発行と発送費用」なども、新たに経費として計上する必要が生じました。

本改正により、ふるさと納税の利用者にとっては以下のような影響が考えられます。

- 経費を抑えるため、返礼品の質や量が見直され、今までより控えめな内容になるケースがある

- 自治体が返礼品提供の体制を維持するために寄附金額を引き上げることがあり、以前と同じ返礼品を得るためにより高額な寄附が必要な場合がある

- 経費の増加に伴い、一部の自治体では返礼品の提供を縮小する動きがあり、利用者の選択肢が減る可能性がある

出典:総務省『ふるさと納税に係る告示の改正』

法人はふるさと納税を経費で落とせる?

法人は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用することで、寄附金を経費として計上できます。

企業版ふるさと納税は、法人が地方公共団体の地方創生プロジェクトに寄附を行って税制上の優遇措置を受けられる制度です。

本制度を利用すると、寄附額の約3割が損金算入でき、さらに最大6割の税額控除を受けられます。

その結果、寄附額の最大約9割が軽減され、企業の実質的な負担は約1割に抑えられる点がメリットです。

ただし、企業版ふるさと納税には以下のような制約があります。

- 個人向けのふるさと納税とは異なり、法人は返礼品を受け取れない

- 寄附の対象となるのは国が認定した「地方創生プロジェクト」に限られるため、自由に自治体を選べない

参考:内閣府『企業版ふるさと納税をぜひご活用ください!』

個人事業主がふるさと納税を活用するデメリットは何ですか?

個人事業主の大きなデメリットは、ワンストップ特例制度を利用できないことです。

ワンストップ特例制度は主に給与所得者向けの制度ですが、個人事業主は確定申告が必須のため利用できません。

そのため、ふるさと納税を行った場合は毎年の確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。

また、個人事業主は収入が変動しやすいため、ふるさと納税の控除上限額を正確に把握しづらい点も注意が必要です。

自身の収入を考慮して無理のない範囲で寄附額を決めましょう。

まとめ

ふるさと納税は個人事業主も利用できますが、経費にはできません。

個人的な寄附として扱われるため、仕訳は「事業主貸」で処理する必要があります。

返礼品を事業で使う場合も、会計処理に注意が必要です。 また、控除を受けるには確定申告が必要で、寄附の上限額にも気をつけましょう。