- 中小企業のM&Aとは?

- 中小企業のM&Aの動向や一般的なメリット、デメリットが分からない。

- M&Aで自社の価値を高める方法が分からない。

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

M&Aのプロフェッショナルが、中小企業のM&Aについて解説します。

この記事を読むと、昨今の中小企業におけるM&Aの動向やポイントが把握でき、会社をM&Aできる可能性がグンと上がります。

1. 中小企業M&Aの動向

中小企業M&Aの動向について、以下で解説します。

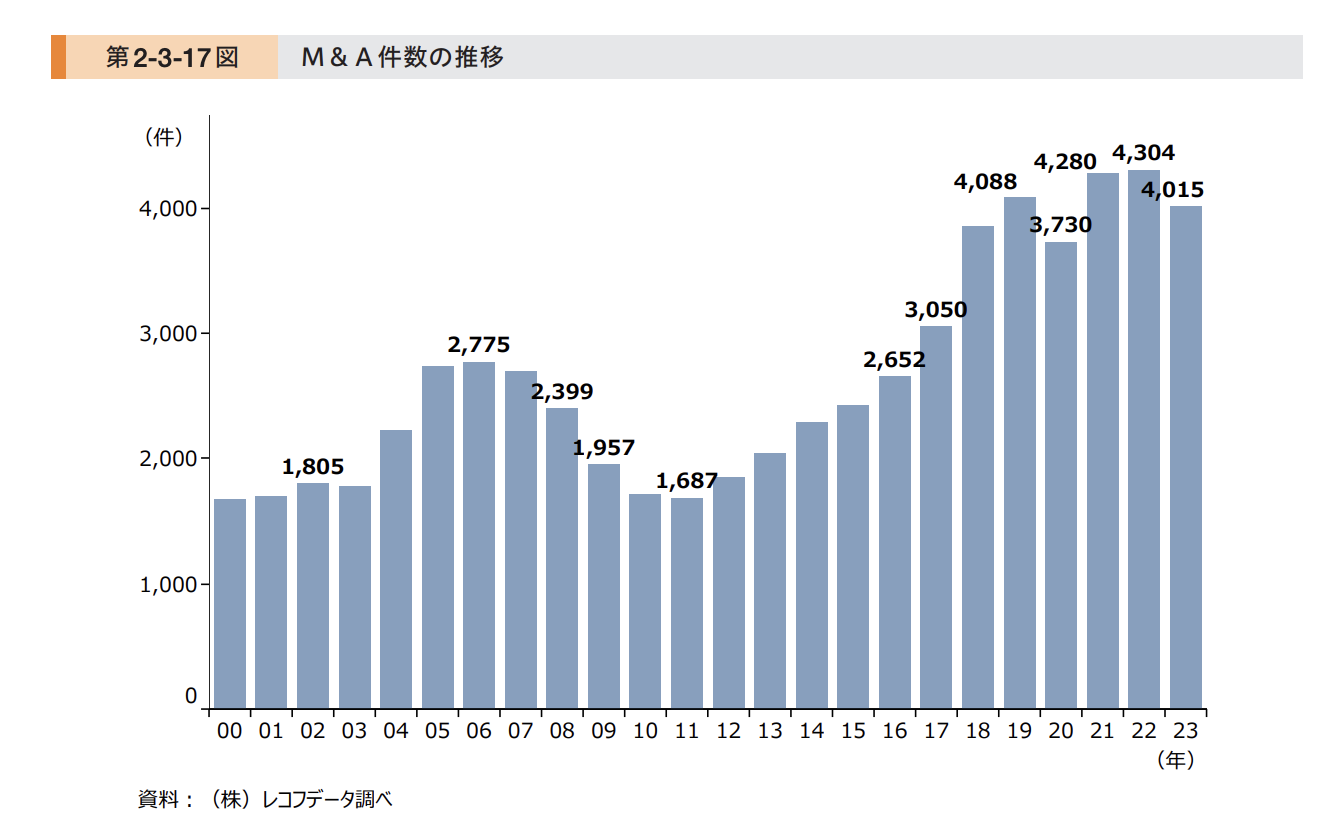

1-1. 近年、中小企業M&Aが増加している

近年、中小企業におけるM&Aが急速に増加している傾向が見受けられます。

これは、以下で説明する「後継者不足」や「経営者の高齢化」による影響が考えられます。

実際に中小企業白書2024をみると、2011年では1,687件であったが、2019年には4,000件を超え、2022年には4,304件とその後も高い水準で推移しています。

参照元:中小企業白書2024年

1-2. 中小企業M&Aが増加している2つの理由

中小企業のM&Aの増加の理由として、「後継者不足」「経営者の高齢化」が挙げられます。

少子高齢化や過疎化などにより人材不足が進む中で、家族経営や少人数の会社では後継者がいない例が報告されており、その結果、事業を存続させるために外部企業への譲渡を検討する傾向にあります。

また、経営者の高齢化も中小企業のM&Aが増加している理由の一つです。

これは、経営者の高齢化により、従来の経営手法では今後の持続可能な経営が難しくなるという現実が背景にあるためです。

高齢の経営者が健康面や経営資源の限界を感じ、若い経営者や外部企業に事業を譲渡する事例が実際に見受けられます。

このような背景から、中小企業は将来の不確実性に対応するための戦略的手段としてM&Aを採用しています。

2. 中小企業M&Aのメリット

| 立場 | メリット |

| 譲渡企業(売り手) | 事業承継の問題を解決できる。 |

| 個人保証(経営者保証)を解除することができる。 | |

| 企業を存続、発展させられる。 | |

| 従業員の雇用が継続できる。 | |

| 譲受企業(買い手) | 経営資源が揃っている状態で独立や開業ができる。 |

| スピーディーな経営戦略の実現が可能。 | |

| 元々の事業とシナジー効果を生むことができる。 | |

| 事業規模の拡大が可能。 |

中小企業のM&Aのメリットについて、以下でそれぞれについて解説します。

2-1. 譲渡企業(売り手)

まずは、譲渡企業(売り手)にとってのメリットについてです。

2-1-1. 事業承継の問題を解決できる

中小企業の売り手にとって、M&Aは事業承継問題を解決する有効な手段です。

経営者自身の高齢化や後継者不足が深刻化している現状において、外部への事業譲渡が合理的な解決策となるからです。

具体的には、家族経営であった企業が後継者不在により存続が危ぶまれる状況で、買い手企業とのM&Aを通じて事業継続の道が拓けた実例が挙げられます。

こうした事例は、事業承継問題に悩む多くの企業にとって希望の光となるものであり、現実的な解決策になるでしょう。

2-1-2. 個人保証(経営者保証)を解除することができる

売り手企業にとって、経営者が抱える個人保証の負担から解放されるということもM&Aのメリットです。

なぜなら、事業譲渡を通して経営リスクを分散し、個人としての責任を軽減することが可能だからです。

これまで経営者自身が個人保証で抱えていたリスクを買い手企業が引き継ぐことで、経営者が将来に向けた新たなチャレンジを行う転機となることもあるでしょう。

2-1-3. 企業を存続、発展させられる

中小企業の売り手においては、M&Aが企業の存続や将来的発展を支える重要な戦略に成り得ます。

具体例として、買い手企業との合併により経営資源が補完され、従来の事業モデルが刷新されるケースが実際に存在し、その成功事例は業界内で高く評価されております。これにより、企業はより大きな市場での競争力を得るとともに、成長戦略を実現するための基盤を確保できます。

したがって、M&Aは売り手企業が存続と発展を同時に実現するための効果的な手段であるといえます。

2-1-4. 従業員の雇用が継続できる

売り手企業にとってM&Aを通じて従業員の雇用を継続できる点も大きなメリットです。

経営権の移行に伴い、従業員のスキルや知識が買い手企業に受け継がれ、組織全体の安定が図られるからです。

例えば、M&A後に経営基盤が強化され、従業員がより充実した研修やキャリアパスを享受できるようになった企業も存在し、その実例は具体的な雇用維持策として注目されております。

このようなケースは、従業員にとっても安心感をもたらし、企業全体の士気向上に寄与することが分かります。

2-2. 譲受企業(買い手)

譲受企業(買い手)にとってのメリットについてそれぞれ解説します。

2-2-1. 経営資源が揃っている状態で独立や開業ができる

買い手企業にとって、M&Aは既存の経営資源を活用してスムーズに独立や開業を実現するための魅力的な手段となります。

これは、買収対象企業が既に事業基盤を確立していることにより、リスクを低減しながら即戦力を獲得できるためです。

具体的には、買い手が成熟した事業を引き継ぐことで、従来の取引先や顧客基盤をそのまま活用でき、経営の安定化に寄与する実例として挙げられます。

こうした成功事例は、独立や新規開業を目指す企業にとって大きな後押しとなり、戦略的な経営判断を後押しする結果となっています。

2-2-2. スピーディーな経営戦略の実現が可能

買い手側では、M&Aを実施することでスピーディーに経営戦略を実現できる点が大きなメリットです。

例えば、新規事業に参入する際、一から始めるよりも既にノウハウやネットワークを持っている企業をM&Aするほうが、より早く効率的に事業を展開することができます。

そうすることで、買い手企業のさらなる発展にも繋げられるでしょう。

2-2-3. シナジー効果を生むことができる

買い手企業はM&Aによって双方の企業間でシナジー効果を生み出すことが可能である点も魅力的です。

これは、両社の強みが融合することにより、単独では実現し得なかった付加価値を創出できるためです。

例えば、技術力に特化した企業が幅広い販売網を持っている企業を買収することで、自社製品の販路を増やし売上が伸びるなどといった例が挙げられます。

このような取り組みは、企業間の協力関係を深化させ、持続可能な成長戦略を描くための重要な要素と捉えられます。

2-2-4. 事業規模の拡大が可能

買い手企業はM&Aを通じて事業規模の拡大が図れるという点も大きなメリットです。

買収により既存の事業基盤に加えて、売り手企業が持つ新たな市場や顧客層を取り込むことが可能になるためです。

3. 中小企業M&Aのデメリット

| 立場 | デメリット |

| 譲渡企業(売り手) | 売却後は買い手の元で経営の意思決定が行われる。 |

| M&Aの交渉で主導権を握られるかもしれない。 | |

| 売り手の条件を満たす買い手を見つけることは難しい。 | |

| 経営者や労働条件の変更により、従業員のモチベーションが低下する可能性がある。 | |

| 譲受企業(買い手) | 会売り手企業の情報を十分に得られない可能性がある。 |

| 優秀な人材や顧客、取引先などが離れてしまうかもしれない。 | |

| のれん代が減損する可能性がある。 |

中小企業M&Aのデメリットについて、売り手側と買い手側からそれぞれ解説します。

3-1. 譲渡企業(売り手)

譲渡企業(売り手)にとってのデメリットについて以下で解説します。

3-1-1. 売却後は買い手の元で経営の意思決定が行われる

売り手企業にとって、M&A後に経営の意思決定が買い手側に移る点は、デメリットとして認識されています。

理由は、自社の経営方針や企業文化が完全に引き継がれない可能性があるからです。

例えば、譲渡後に買い手企業の経営手法が従来と大きく異なり、従業員の混乱を招いてしまうといったリスクがあります。、売り手企業は経営から一定の影響力を失う懸念があるため、慎重な検討が求められる背景となっています。

3-1-2. M&Aの交渉で主導権を握られるかもしれない

売り手企業はM&A交渉の場面で主導権を買い手に握られるリスクが存在します。

交渉力の差や情報の非対称性が影響し、売り手が譲歩を強いられるなど譲渡条件が一方的に決定される可能性があり、企業価値が十分に評価されなかったという事例もあります。

こういったリスクを防ぐためにも、慎重な検討が不可欠です。

3-1-3. 売り手の条件を満たす買い手を見つけることは難しい

売り手企業にとっては、自社の条件に合致する買い手を見つけること自体が難題である場合が少なくありません。

理由は、買い手側の経営戦略や資金力、事業シナジーの観点から適合性を厳しく評価されるためです。

希望条件を満たす買い手が見つからず、交渉が長期化した結果、譲渡価格が低迷してしまうことがあるため自社の価値を正当に評価してもらうためにもしっかりとした準備や戦略を行い、慎重に譲渡先選定を行うことが重要です。

3-1-4. 経営者や労働条件の変更により、従業員のモチベーションが低下する可能性がある

M&A実施後に経営者の交代や労働条件の変更が生じることで、従業員のモチベーションが低下するリスクも否めません。

なぜなら、組織文化や雰囲気の変化が従業員にとって不安要素となるからです。

たとえば、M&A後に経営体制が大幅に刷新され、従来の働き方が変わった結果、離職率が上昇した実例が報告されており、その具体例は従業員の心理面に影響を及ぼす証拠となっています。

このような事例は、企業がM&A後の組織統合において従業員の意向や働き方を十分に考慮すべきであることを示しており、リスク管理の観点からも重要視されます。

3-2. 譲受企業(買い手)

譲受企業(買い手)にとってのデメリットについて以下で解説します。

3-2-1. 売り手企業の情報を十分に得られない可能性がある

買い手企業にとって、M&Aを進める上でのリスクの一つは、買収対象企業の情報が十分に得られない可能性がある点です。

中小企業の場合、内部情報の公開が限定的であるため、十分なデューデリジェンスが難しいことがあり、買収後に予想外の経営リスクが顕在化するといった事例も大きな不安材料となっています。

3-2-3. 優秀な人材や顧客、取引先などが離れてしまうかもしれない

買い手企業は、M&Aの結果、売り手企業に所属していた優秀な人材や重要な顧客、取引先などが離れてしまうリスクもあります。

組織再編成や経営方針の変更に不安を感じ、関係性が希薄化する恐れがあるためです。例えば、買収後に主要顧客との取引条件が変動し、具体的な売上減少が発生するなどが挙げられます。

3-2-4. のれん代が減損する可能性がある

買い手企業にとって、M&Aによって発生するのれん代が将来的に減損するリスクが懸念される点もデメリットの一つです。

理由は、買収時に過大評価された企業価値が実際の経営成績と乖離する場合、会計上の調整が必要となるためです。

例えば、買収後に市場環境の変動が影響し、具体的な減損処理が行われた結果、買い手の財務状況に悪影響を及ぼした例が存在しています。

このような実例は、買い手企業が買収時の評価プロセスを慎重に実施すべきであることを示唆しており、リスク管理の徹底が求められる理由となっています。

4. 中小企業M&Aで利用される一般的なスキーム

| スキーム | 概要 |

| 株式譲渡 | 企業の株式を買い手に譲渡することで、会社全体の所有権が移転する手法。 |

| 事業譲渡 | 企業全体ではなく、特定の事業部門や資産のみを譲渡する方法。 |

| 会社合併 | 複数の企業が統合して一つの新たな企業体を形成する手法。 |

| 会社分割 | 企業の一部の事業を切り離し、独立した新会社として再編する方法。 |

以下で、それぞれ解説します。

4-1. 株式譲渡

株式譲渡は、M&Aにおいて最も基本的なスキームのひとつです。

株式を譲渡する方法は、譲渡企業と譲受企業双方にとって手続きが比較的シンプルで透明性が高いため、双方の合意が得やすく、実際の取引においてほとんどのケースで株式譲渡が採用されています。

4-2. 事業譲渡

事業譲渡は、特定の事業部門のみを対象に譲渡を行う方法であり、企業全体ではなく一部事業の売却により、経営リスクを最小限に抑えることができるため、昨今注目を集めています。

例えば、特定の不採算部門を事業譲渡することで、経営の再建を図った事例は効果的な戦略として評価されています。

4-3. 会社合併

会社合併は、二社以上が統合することで新たな企業体を形成するスキームです。

合併により双方の強みが融合されることで事業領域を拡大し、より大きな市場シェアを獲得できるなどのシナジー効果が期待できます。

4-4. 会社分割

会社分割は、企業が一部の事業を切り離して別会社として独立させる方法であり、柔軟な事業再編が可能なスキームです。

事業ごとの特性に応じた最適な運営体制を構築することで専門性を高めたり、リスク分散をすることができます。

5. 中小企業M&Aにおける自社の企業価値を高めるために必要なこと5つ

| No. | 会社価値を高める方法 |

| 1 | 会社の財務状況を改善する。 |

| 2 | 買い手の候補を多く集める。 |

| 3 | 会社の強みや弱みを把握する。 |

| 4 | 売却の時期を逃さないようにする。 |

| 5 | M&Aの専門家に相談する。 |

以下でそれぞれについて解説します。

5-1. 会社の財務状況を改善する

自社の企業価値向上を目指すためには、まず財務状況の改善が不可欠です。健全な財務基盤は企業の信用力を高め、買い手からの評価を向上させます。

経費削減や効率的な資金運用を実施し、具体的に財務指標を改善させることで、取引条件の改善につながります。

5-2. 買い手の候補を多く集める

自社の魅力を最大限に評価してもらうためには、買い手候補を多数集めることが求められます。

競争環境が整えば、複数の買い手候補と交渉することができ、より有利な条件で取引が成立する可能性が高まるためです。

5-3. 会社の強みや弱みを把握する

企業が自社の価値を正当に評価してもらうためには、自己分析をしっかり行い強みや弱みを正確に把握し改善策を講じることが重要です。

また、自社の強みや弱みを把握しておくと、より強みを生かしてくれる企業や、弱みをカバーしてくれる企業など、企業選びの根拠にもなります。

5-4. 売却の時期を逃さないようにする

M&Aにおいては、最適な売却時期を見極めることが極めて重要です。

市場環境を常に監視し、市場環境や業績が良いタイミングで譲渡することで、最大限の企業価値を引き出せるためです。

5-5. M&Aの専門家に相談する

M&Aを行う際は、自社の価値向上に向けた最適なアドバイスを得るために専門家に相談するとよいでしょう。

市場動向や法務、財務の観点から具体的な改善策を提示してもらうことで、譲渡条件を改善することもできます。相談することで、経営者自身が抱える情報の偏りを補完し、戦略的な判断を後押しする役割を担ってくれるでしょう。

6. 中小企業M&Aで悩んだ時のおすすめ相談先

| 相談先 | 概要 | おすすめな人 |

| 事業承継・引継ぎ支援センター | 中小企業庁が所管する事業承継や引き継ぎに関する公的機関 | 後継者不足や事業承継に関して悩む中小企業の経営者やオーナーに適しており、安心して相談できる環境を求める方。 |

| 弁護士事務所・税理士事務所・会計事務所 | 法務、税務、会計などの専門知識を背景に、M&Aに伴う複雑な手続きやリスク管理をサポート | 法務・税務・会計面での不安を抱えた経営者や、取引における専門的な助言が必要な企業におすすめです。 |

| M&Aマッチングサイト | インターネット上で譲渡先や買い手候補を効率的に検索し、条件に合致する相手を見つけやすいプラットフォーム | 複数の候補から迅速に最適な取引先を探したい経営者や、初めてM&Aに取り組む企業に向いています。 |

| M&A仲介会社 | M&Aプロセス全体を支援し、交渉や契約締結までの各段階でプロのサポートを提供する仲介業者 | 交渉や条件設定に自信がなく、プロの支援で取引を円滑に進めたい企業や、最適な買い手・譲渡先を見つけるのが難しいと感じる経営者に適しています。 |

| 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA) | 中立的な立場から企業価値の評価や取引条件の最適化について助言を行う専門家で、独自の視点を提供 | 金融機関に縛られない客観的なアドバイスを求める経営者や、リスクとチャンスを冷静に判断したい方におすすめです。 |

以下で、それぞれについて解説します。

6-1. 事業承継・引継ぎ支援センター

公的機関による無料相談が受けられるので、初めてM&Aを検討する経営者にとって頼りになる存在といえます。

各都道府県に設置されており、事業承継に関する情報収集や相談窓口として活用できます。

たとえば、事業譲渡に必要なステップや、他の成功事例の紹介などを無料で聞くことができるのがメリットです。

公的機関の安心感があるため、初期相談のハードルが低い点が魅力です。

6-2. 弁護士事務所・税理士事務所・会計事務所

法務や税務に関する高度な知識を要する場面では、専門家の力が不可欠です。

契約書の作成や税務上のメリット・デメリットの検討は、買い手と売り手双方の利益を守るうえで重要になります。たとえば株式譲渡の場合、譲渡益にかかる税率や繰越損失の扱いなど、細部を適切に把握しなければ後で思わぬ負担を強いられることもあるようです。そうしたトラブルを避けるために、専門家への相談が推奨されています。

6-3. M&Aマッチングサイト

インターネット上で売り手と買い手をつなぐサービスとして、M&Aマッチングサイトの存在感が高まっています。

誰でも手軽に登録でき、事業内容や売買希望額などの条件をオンラインで確認し合えるのが利点です。たとえば特定の地域や業種に絞り込んで検索し、売り案件の詳細を見比べることで効率的に候補を探せる機能を備えているところもあります。

こうした利便性から、初めてM&Aに挑戦する個人や小規模経営者に好まれる傾向があるようです。

6-4. M&A仲介会社

M&A仲介を専門とする企業は、売り手と買い手の間に立って交渉を取りまとめてくれます。

自社で相手先を探す手間が省けるうえ、手続き全般をサポートしてくれるため時間と労力を大幅に削減できます。たとえば企業価値の算定から契約書作成、デューデリジェンスのコーディネートまで、一貫して仲介会社が対応してくれるケースも珍しくありません。

こうした総合的なサポートが得られる分、手数料が高くつく場合もありますので事前に確認しておく必要があります。

6-5. 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)

独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)は特定の金融機関に属さず、客観的な視点から取引条件の最適化を図るため柔軟なサポートを期待できます。

こうしたサービスを利用することで、経営者の意向に沿った最適なM&A戦略を立案できるでしょう。

7. まとめ

中小企業M&Aは、企業の成長戦略や事業承継において極めて有効な手段として位置付けられ、各企業が自社の状況に応じた最適な選択肢として検討すべきであると言えます。

M&Aを通じて企業は経営資源の統合やシナジー効果を生み出すとともに、後継者不足や経営者の高齢化など、現代経営が抱える課題に対して具体的な解決策を講じることができるからです。

ファーストパートナーズグループでは、経営者の引退後の資産運用も踏まえた、M&Aサポートを行っております。資産運用を見据えたM&Aのタイミングに関するアドバイス、M&A時の買い手候補選定、交渉、M&A成立までトータルでサポートしています。

これを機に一度検討されてみてはいかがでしょうか。

ご相談はこちらから。