(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

| この記事は2021年12月26日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「ふるさと納税の限度額の計算方法|個々で異なる上限額の目安も紹介!」を転載したものです。 掲載記事:ふるさと納税の限度額の計算方法|個々で異なる上限額の目安も紹介! |

「ふるさと納税を利用したいけど、どんな価格帯のものを選べばいいかわからない」

「ふるさと納税の限度額って何?超えるとどうなるの?」

各自治体のふるさと納税のページを見ていると、種類が多くて何を基準に選べばいいかわからない人もいるでしょう。

ふるさと納税を賢く利用することで、選んだ地域を支援できる以外にも大きなメリットが得られます。

この記事ではうまく活用するために知っておきたい「ふるさと納税の限度額」についてくわしく解説します。

この記事を読めば、自分の収入や家族構成に応じてどんな価格帯のものを選ぶと、メリットが多く得られるのかがわかるようになります。

ふるさと納税の限度額とは

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税とは好きな自治体を選んで寄附することで、住民税や所得税が控除される制度です。

自分の生まれ育った故郷や応援したい自治体にふるさと納税を通して寄附すれば、税金が控除されるほか、選んだ自治体から寄附のお礼として返礼品を受け取ることができます。

地域の特産物や宿泊チケットなど返礼品はさまざまで、返礼品の内容で自治体を選ぶ人も多いでしょう。

このようにメリットが多いため、ふるさと納税を活用している人は増えています。

しかしふるさと納税によって控除できる金額には、上限が定められています。

家族構成や収入などにより、上限額は異なります。

ふるさと納税を効率的に活用したいのであれば、寄附する金額を限度額内に抑えることがポイントです。

まずは自分のふるさと納税の限度額を調べるところから始めるといいでしょう、

ふるさと納税の限度額の計算方法

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税の控除限度額を知るには、自分で計算する方法とシミュレーターを利用する方法があります。

控除額シミュレーションと計算方法(オンライン)

シミュレーションで計算をする際は、寄附する年の源泉徴収票や確定申告の控えのデータを入力すれば、より正確な数値が計算できます。

以下の章では、自分でふるさと納税の限度額を計算する方法を解説していきます。

限度額を計算するために必要な情報

限度額を計算するためには、以下の項目を事前に調べておくと、より正確な数値を算出できます。

- 給与所得金額もしくは事業所得(源泉徴収票もしくは確定申告控で確認)

- 個人住民税所得割額(毎年6月頃に送付される住民税決定通知書で確認)

- 所得税率(国税庁のホームページで確認)

ただし所得が確定しないうちに、正確な数値を算出することは難しいです。所得や家族構成に変化がないのであれば、目安として算出することができます。

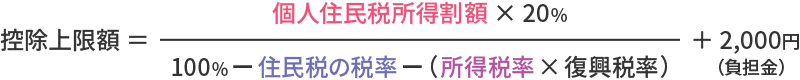

限度額の計算式

ふるさと納税で控除できる限度額は以下の計算式で計算することができます。

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税の控除額は、所得税・住民税基本分・住民税特例分からそれぞれ控除されます。

所得税の控除額は所得額の40%以下、住民税基本分の控除額は所得の30%以下、住民税特例分の控除額は個人住民税所得割額の20%、と上限が定められています。

そのため、所得税の控除額が上限に達していなくても、住民税特例分の控除額が上限に達している場合は自己負担額が増えてしまうことになります。

自己負担額を基本の2,000円で抑え、全額控除に充てたいのであれば上記の計算式によって限度額を計算しておくことをオススメします。

限度額の計算シミュレーション

では実際に限度額をシミュレーションしてみましょう。

限度額シミュレーション事例1

■収入と家族構成

給与収入が500万円で夫婦と高校生1人の3人家族(所得税率10%、個人住民税所得割額182,500円)

上記の条件であった場合、限度額は以下のようになります。

182,500円×20%÷[100%-10%-(10%×1,021)]=47,745円

この家族の場合、45,000円のふるさと納税を寄附した場合には全額控除されますが、50,000円の寄附をした場合には自己負担額が増えることになります。

限度額シミュレーション事例2

■収入と家族構成

給与収入が700万円で共働きと高校生1人と大学生1人の4人家族(所得税率10%、個人住民税所得割額293,500円)

上記の条件であった場合、限度額は以下のようになります。

293,500円×20%÷[100%-10%-(10%×1,021)]=75,568円

この家族の場合70,000円分のふるさと納税で全額控除され、80,000円のふるさと納税では自己負担額が増えるでしょう。

【簡易版】ふるさと納税限度額の目安一覧

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

以下の表は総務省が掲載している、ふるさと納税限度額の目安一覧です。

あくまでも目安であり、さまざまな条件によって金額が前後する可能性があることは念頭に置いておきましょう。

以下の表で、共働きは配偶者控除を受けていないケース、夫婦は一方に収入がないケースを想定しています。

また高校生は16歳〜18歳、大学生は19〜22歳を想定しています。

中学生以下の子供は控除額に影響しないためカウントする必要がありません。

以下の表を参考にしながら、ふるさと納税でいくら程度寄附するのが妥当なのか、確認しましょう。

| 本人の給与収入 | 独身又は共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |

| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |

| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |

| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |

| 450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |

| 500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |

| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |

| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |

| 800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |

| 900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |

| 1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |

| 1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |

| 1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |

ふるさと納税限度額の注意点

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

ふるさと納税の限度額の目安を知っておけば、効率的に活用することができますが、以下の2つのポイントについて押さえておきましょう。

- 自己負担分の2,000円は必ずかかる

- 控除限度額を超えた場合は自己負担になる

それぞれについて、再度くわしく解説しておきます。

自己負担分の2,000円は必ず必要になる

ふるさと納税の限度額や収入の違いに関係なく、必ず2,000円の自己負担金が必要です。

60,000円をふるさと納税で寄附した場合、控除額として計算されるのは58,000円となります。

控除限度額を超えた場合には自己負担になる

寄附金額が控除限度額を超えた場合には、その分が自己負担になります。

つまり限度額を超えた金額と2,000円が自己負担金です。

限度額より少ない場合は特に問題はありません。

仮に限度額が50,000円で3,000円のふるさと納税を行なった場合でも1,000円分は控除されるうえ、価格相当の返礼品を自治体から受け取ることが可能です。

まとめ

ふるさと納税は、地域の特産物などの返礼品を受け取れるうえに、税金控除を受けられるとして人気の制度です。

上手にふるさと納税を活用したい人は、控除限度額の確認が必須です。

限度額を超えて納税した場合は、自己負担額が2,000円に上乗せされることになるため、注意しましょう。