事業譲渡、事業売却とは何?違いは?

事業譲渡や事業売却をする時にどこに相談したら良いか分からない。

事業譲渡や事業売却の相談はどういった手順で進めたら良いのか分からない。

上記のようなお悩みを解決する記事を執筆しました。

会社の事業譲渡や事業売却を検討する時、相談先には悩みますよね。

多くの会社の事業譲渡や事業売却の相談に対応してきたプロが事業譲渡・事業売却の相談先について解説します。

この記事を読めば、事業譲渡・事業売却をする際の相談先が検討しやすくなります。

1. 事業譲渡・事業売却とは?

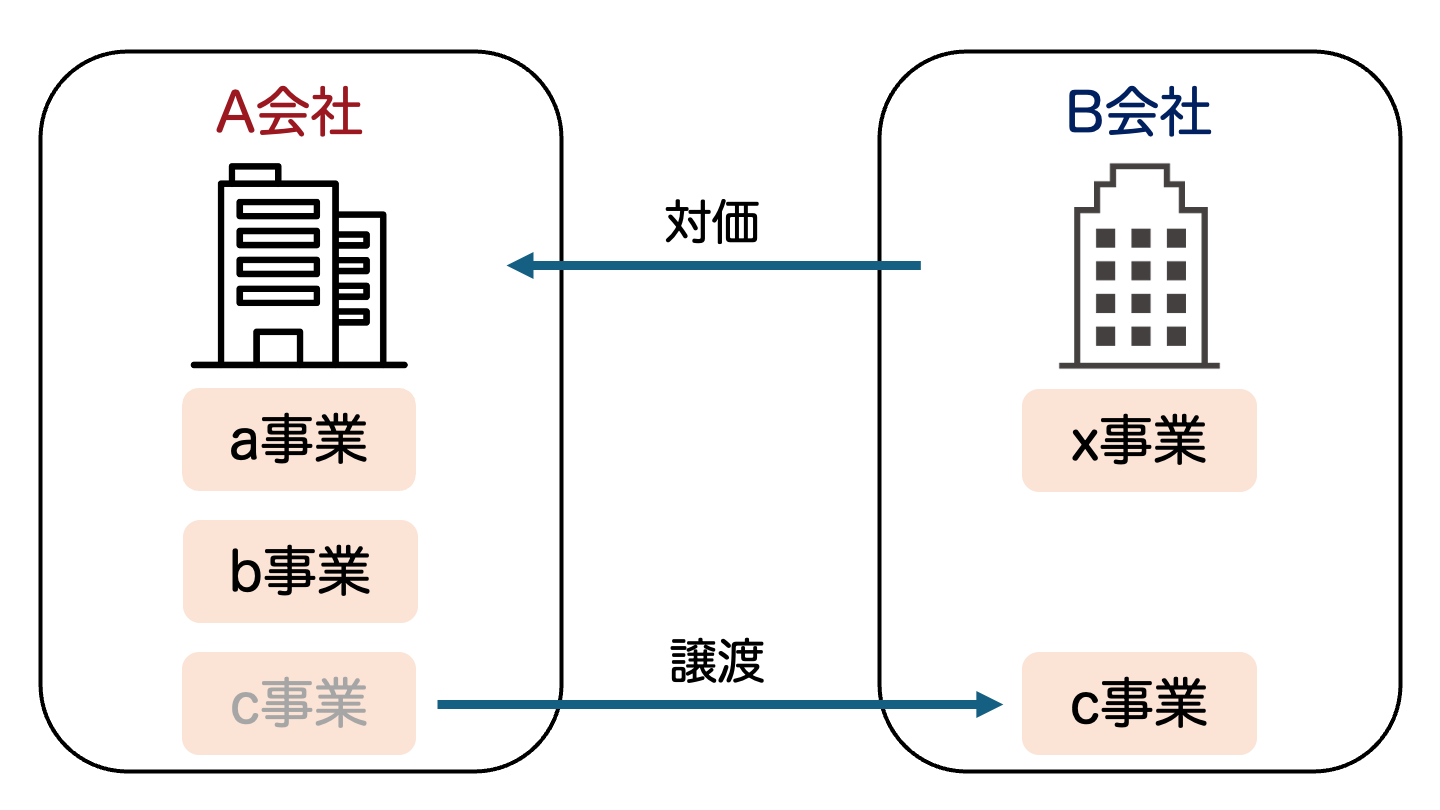

事業譲渡・事業売却とは、会社が保有している特定の事業、資産や人材などを買い手に譲り渡すM&A手法の一種です。

売り手企業は、保有している事業の一部や全部を譲渡します。一方で買い手は取得したい事業や資産、債務などを選ぶことができます。売り手と買い手の交渉を経て、取引対象が決定されます。

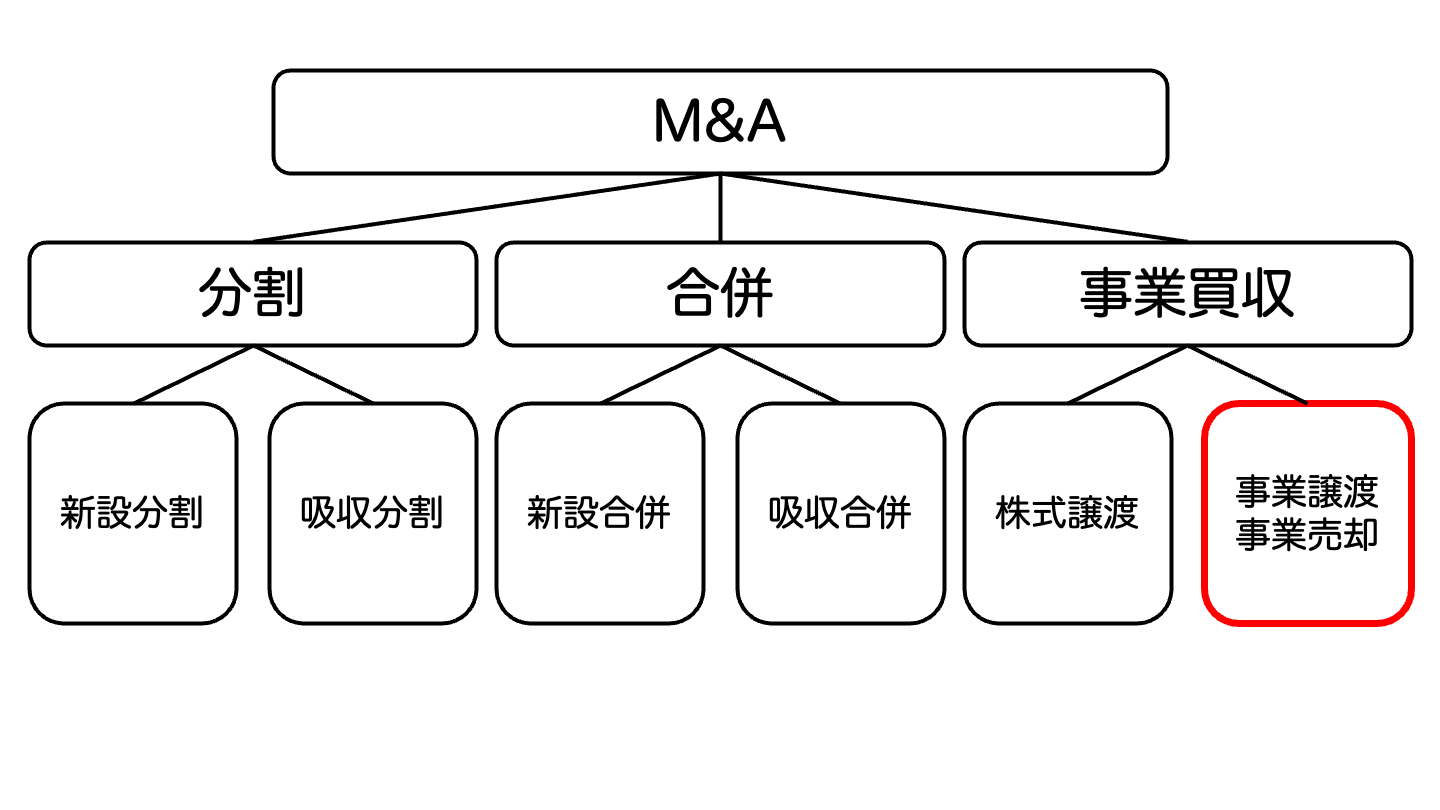

M&Aは分割、合併や事業買収などの手法によって得られる効果が全く異なります。そのため、当事者の目的に適した手法を選択する必要があります。

1-1.事業譲渡とは?

事業譲渡とは、企業が保有する事業の一部または全部を他社に売却するM&Aの手法です。売り手企業は、不採算部門の切り離しによって経営の安定化を図ることができたり、売却によって得た資金で残した事業だけに投資を絞り、経営の立て直しを図ることができます。譲渡する事業を選択できるため、事業の選択と集中が容易となります。また、譲渡対象は事業ですので、他の企業に買収されるリスクはありません。

逆に、買い手企業にとっては、強化したい事業を買収することで効率的な事業成長や企業規模の拡大、ブランド力強化、新たなノウハウの蓄積などのメリットが得られます。

1-2.事業売却とは?

似た言葉として、「事業売却」があります。会社法などでは事業の一部を売買する行為を「事業譲渡」と呼ぶため、事業売却は法律上「事業譲渡」であると言えます。事業譲渡の効果(メリット、デメリット)は変わらなく、同一の手法となり、一般的に事業売却は事業譲渡と同義とされています

ただ、相手によってニュアンスが変わることがあります。例えば、事業売却を「企業が保有する全ての事業を譲渡する方法」と定義することがあります。そのため、事業売却という単語が会話の中に登場した際は、単語のニュアンスを確認することをおすすめします。

2. 事業譲渡・事業売却をする理由と目的

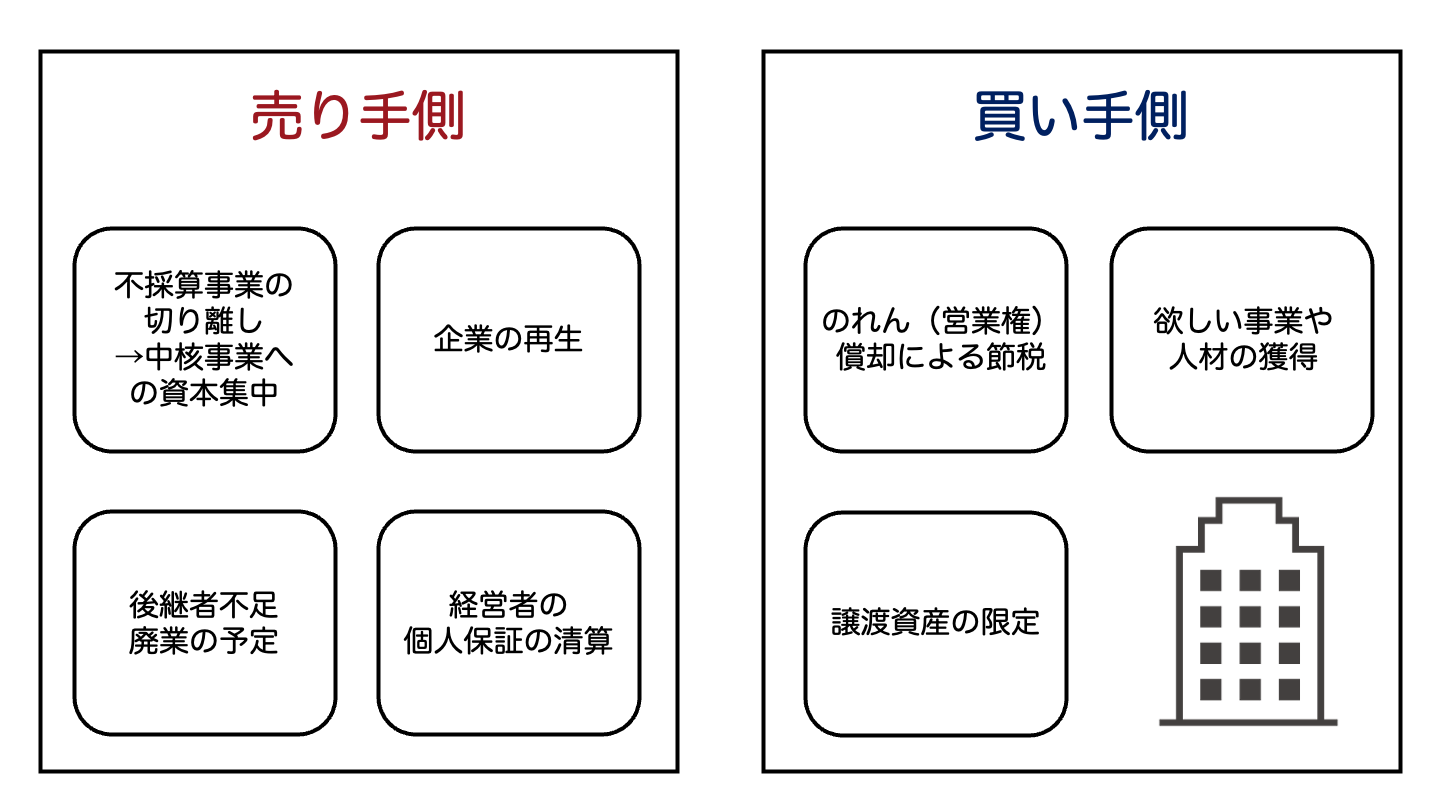

M&Aの一種である事業譲渡や事業売却をする主な理由や目的は以下です。

それぞれ解説していきます。

2-1. 売り手側

まず、事業譲渡・事業売却する際の売り手側の理由として「不採算事業の切り離しおよび中核事業への資本集中」があります。

会社が赤字事業を抱えている時には、黒字事業の業績を潰してしまいかねません。そのような時、採算の取れない事業を事業譲渡によって切り離し、得た資金を会社として力を入れたい事業に回すことができます。

2番目の理由として、「後継者不足と廃業の予定」があります。

2023年時点で中小企業の約57%が廃業を予定しています(日本政策金融公庫総合研究所2023年「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」)。

また、調査によると、約20%の中小企業経営者は事業承継の意向はあるが、後継者が決まっていない状況です。

このような後継者不足による廃業の悩みがある経営者にとって、事業譲渡や事業売却は事業承継における選択肢の一つとなっています。

3番目の理由は、「経営者の個人保証の清算」です。

経営者の個人保証とは、企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者が企業の債務や責任を保証する制度です。事業譲渡や事業売却をすることで得た資金を、この個人保証の清算に充てることができます。清算することで経営者の負担が軽減され、譲渡後は保証人からはずれ、安心して生活することができます。

2-2. 買い手側

事業譲渡・事業売却する際の買い手側の理由として、「のれん(営業権)の償却による節税」があります。

※のれんとは、企業が有するノウハウやブランド力、人材など、将来の収益を生み出す源となる無形資産の総称です。企業が他社を買収する際に支払う買収価額と、買収先企業の時価純資産価額との差額を指します。

この「のれん」は損金として会計上扱われます。事業を譲渡されてから、5年の償却期間が定められているので、その間の法人税の節税効果が得られるのです。

2番目の理由は、「欲しい事業や人材の獲得」です。

事業譲渡では、会社を包括的に承継するのではなく、必要な事業や人材だけを個別に選択して売買することができます。そのため、買い手は自社において不要な事業などを引き継ぐことを回避でき、将来性のある特定の事業のみを選択して買収することができます。

既存事業との相乗効果や、限定範囲の事業展開の場合には有効なスキームであるため、M&A手法の中で事業譲渡・事業売却は選ばれやすいと言われます。

3番目の理由は、「譲渡資産の限定」です。

事業譲渡では、事業だけでなく、引き継ぐ資産も選択可能です。

そのため、簿外債務のリスク(未払賃金の支払い、債務保証などのリスク)を負わずに済みます。

※簿外債務とは、貸借対照表に計上されていない債務の総称で、簿外負債とも呼ばれます。中小企業では、税務会計で決算書が作成されているため、賞与引当金や退職給付引当金が簿外債務となっている場合が通常です。

しかし、M&A手法の会社分割では、株式分割のように簿外債務もそのまま受け継いでしまいます。会社分割の際にはこの点に注意しましょう。

3. 事業譲渡・事業売却の相談先選びのトレンド

事業譲渡・事業売却には幅広い分野(労務、法務、財務など)が関係するので、複合的なアドバイスが欠かせません。そのため、事業譲渡の相談先の選択肢も多くあります。事業譲渡の主な相談先として、税理士や公認会計士、弁護士、商工会議所、金融機関、M&A仲介会社などがあります。

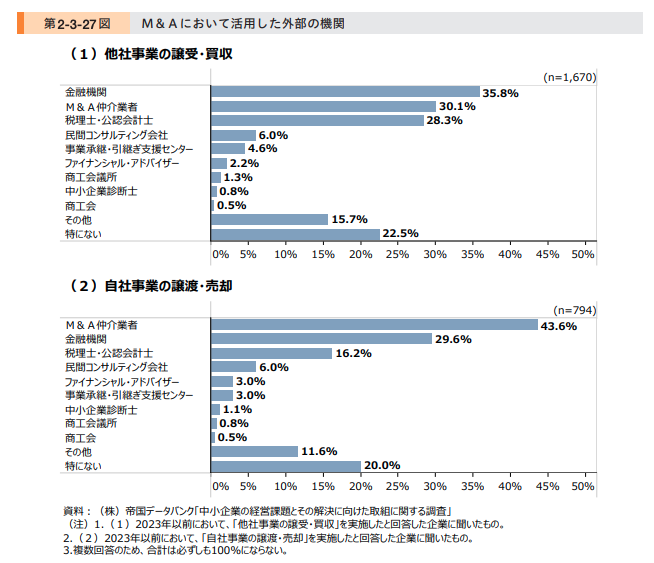

中小企業庁のアンケート調査によると、事業譲渡・事業売却を行う場合の相談先のトレンドは以下になります。

| 順位 | 売り手側 | 買い手側 |

| 1 | M&A仲介業者(43.6%) | 金融機関(35.8%) |

| 2 | 金融機関(29.6%) | M&A仲介業者(30.1%) |

| 3 | 税理士・公認会計士(16.2%) | 税理士・公認会計士(28.3%) |

| 4 | 民間コンサルティング会社(6%) | 民間コンサルティング会社(6%) |

| 5 | ファイナンシャル・アドバイザー(3%) | 事業承継・引き継ぎ支援センター(4.6%) |

| 6 | 事業承継・引き継ぎ支援センター(3%) | ファイナンシャル・アドバイザー(2.2%) |

| 7 | 中小企業診断士(1.1%) | 商工会議所(1.3%) |

参照先:中小企業白書(2023年版)

M&A仲介業者や金融機関などの専門機関や、税理士・公認会計士などの士業を相談先として、検討される方が多いです。

企業によっては、取引先の金融機関や顧問税理士、顧問公認会計士とは普段から関わりがあるため、取引の延長で事業譲渡等に関する相談をしているケースもあります。

一方で、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)という資産運用やM&Aに関する助言を行う専門家も少なからず相談先として選ばれています。

※FAは個人や法人の資産運用や相続、土地活用、M&Aなど、財務全般に関する相談に乗りアドバイスを行う専門家。特定の金融機関に属さないFAを独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)という。

4. 事業譲渡・事業売却の相談先4種類

事業譲渡・事業譲渡する際の相談先について、その他を含め4種類にまとめました。

それぞれ以下で解説します。

4-1. 金融機関

金融機関は、事業譲渡を検討する際に相談先候補として有力です。

特にメインバンクなど長年取引のある金融機関であれば、企業の財務状況を十分に理解しており、適切なアドバイスや支援が受けられるからです。

たとえば、金融機関(銀行や証券会社等)のM&A専任チームや提携ネットワークを活用し、買い手候補の紹介や資金調達の相談ができるケースも多いです。ただし、金融機関によってはM&A案件に強い機関とそうでない機関があるため、事前に相談先の金融機関にM&Aが得意分野であるか、実績があるかの確認が必要となります。普段から取引のある金融機関の場合であれば、取引の延長で聞いてみると良いでしょう。

4-2. 士業

事業譲渡に関する法律や税務の問題は、士業に相談することも選択肢の一つです。

弁護士や税理士、公認会計士などが、それぞれの専門知識を駆使してリスクを低減し、事業譲渡の条件を最適化する支援をしてくれるからです。

たとえば、弁護士に契約書作成や法的リスクのチェックを依頼し、税理士に税務上のメリットを考慮した譲渡スキームの提案を受けることで、トラブルの防止と負担軽減が可能になります。ただし、専門分野によって得意な領域が異なるため、事業譲渡・事業売却に詳しい士業を選ぶことが重要です。

4-3. M&A仲介会社

事業譲渡を効率的に進めたい場合、M&A仲介会社は有力な相談相手です。

M&A仲介会社は、買い手・売り手のマッチングや交渉、契約締結までを一貫してサポートする専門家です。

たとえば、中堅企業向けに特化した仲介業者を選べば、業界動向を踏まえた最適な売却価格の提示や、成功事例をもとにしたプロセス設計を提案してもらえます。

M&A仲介会社がそれぞれどのくらいの企業規模やどのような業界に強みを持っているのかを確認しながら、相談先を検討しましょう。

4-4. その他の相談先

その他の相談先として、業界団体や商工会議所、同業者なども挙げられます。これらの機関は、地域や業界に特化した情報を持ち、信頼できる専門家や買い手候補を紹介してくれることがあります。

たとえば、商工会議所が主催するM&Aセミナーに参加したことで、買い手候補企業との直接的な交渉に進展した事例もあります。幅広い選択肢を検討し、自分に合った相談先を見つけることが重要です。

5. 事業譲渡・事業売却の相談先金融機関3選

事業譲渡・事業売却の相談相手としておすすめする金融機関は以下となります。

それぞれ解説します。

| 相談先 | ポイント |

| 地銀 | 地元企業との連携が強み |

| 都銀 | 比較的規模の大きい企業とのマッチングに強み |

| 証券会社 | 豊富なM&A取引実績・売り手側の利益を最大化 |

5-1. 地銀

地銀(地方銀行)は相談先の候補の一つとなります。

※地銀は、特定の地域を営業基盤として、個人や中小企業などの多様なニーズに応える金融サービスを提供しています。特徴は地元企業との連携が強いところです。

地元企業からすると、普段から融資などの取引があるため、事業譲渡や事業売却の相談がしやすいです。普段から地銀と取引のある方にはおすすめです。

事業の買い手を探す際も、地銀は地元企業との繋がりを活用するため、買い手を見つけるのに時間があまりかかりません。

ただ、銀行は必ずしも売り手側企業の利益を第一に優先するとは限りません。買い手にとって有利であり、売り手にとって不利な条件を提示される可能性もあります。地銀に相談する際は、そのことに留意しておきましょう。

5-2. 都銀

都銀(都市銀行)も候補の一つです。

※都銀(とぎん)とは、都市銀行の略称で、大都市に本店を置き、全国に支店を展開する大規模な普通銀行(商業銀行)を指します。都市銀行のなかでも、規模が大きく、国際的な取引量が多い銀行は「メガバンク」と呼ばれます。

大型の事業承継やM&A案件に対して、買い手を探してくれます。

普段から取引のある都市銀行の場合、地銀と同様、事業譲渡や事業売却の相談がしやすいことがメリットです。そのため、普段から取引のある方には、おすすめの相談先です。

都銀が持っている幅広い取引先情報を活用して、買い手を探すので、買い手が見つかりやすい傾向にあります。一方、地銀同様、買い手の利益を優先する傾向があるため、必ずしも相談元の利益を優先しないこともある点には注意をしましょう。

5-3. 証券会社

普段取引している証券会社がある場合、証券会社に相談することもおすすめです。

※証券会社とは、有価証券の売買や引受け、発行などを行う企業で、有価証券の発行者と投資家を結びつける役割を担っています。

証券会社は、企業価値評価や資本市場の知識に長けています大手証券会社であれば、自社内にM&A専任チームを設けている場合もあり、買い手候補の選定や交渉のサポートなど幅広いサービスを提供してくれます。

しかし、法務・税務などの面においては証券会社は専門ではないので、士業を活用すると良いでしょう。

6. 事業譲渡・事業売却の相談先士業5選

事業譲渡・事業売却の相談相手としておすすめする士業は以下となります。

それぞれ解説します。

| 相談先 | ポイント |

| 弁護士 | 法律面のサポート・顧問弁護士がいる方にはおすすめ |

| 中小企業診断士 | 事業価値算定や譲渡先選定のサポート |

| 税理士 | 税務面のサポート・顧問税理士がいる方にはおすすめ |

| 公認会計士 | 会社の財務状況を鑑みたリスクのサポート |

| 司法書士 | 登記等の法律面のサポート |

6-1. 弁護士

事業譲渡・事業売却において、弁護士に相談することは法律面のリスクを避けるためにおすすめです。顧問弁護士であれば、売り手の内情を理解しているため、非常に相談しやすくなります。

事業譲渡では契約書の作成や法的義務の確認が必要ですが、これを弁護士が対応することでトラブルを未然に防ぐことができます。

たとえば、事業譲渡後に隠れた債務が発覚するリスクを抑えるために、契約内容を精査し、適切な条項を盛り込むなどの法務サポートが期待できます。

ただし、相談する相手を弁護士だけに限ると、その他の財務や税務などのサポートが疎かになります。弁護士以外の士業やプロにもサポートを依頼しましょう。

顧問弁護士がいる場合は、おすすめの相談先となります。

6-2. 中小企業診断士

中小企業診断士は、事業の収益性や継続性の評価を通じて、事業譲渡の適切な計画を立てるサポートができます。

特に事業価値の算定や譲渡先の選定を含む事業承継計画の策定において効果的です。たとえば、特定地域に根ざした中小企業診断士は、その地域の商工会議所やネットワークを活用し、買い手と売り手のマッチングをサポートします。

6-3. 税理士

税理士は、事業譲渡・事業売却に関わる税務面のアドバイスにおいて欠かせない存在です。

事業譲渡には所得税や法人税など複数の税金が関係するため、適切な税務処理が必要です。

例えば、事業譲渡価格を適正に評価し、節税のアプローチを提案することで、譲渡者にとって最適な税務戦略を提供します。

顧問税理士がいる場合は、おすすめの相談先となります。

6-4. 公認会計士

公認会計士は、財務デューデリジェンスを通じて譲渡対象事業の財務状況を徹底的に検証し、買い手や売り手が安心して取引を進められるようサポートをします。

※財務デューデリジェンスとは、企業の買収や合併(M&A)の際に、買い手企業が売り手企業の財務・会計に関する調査を行うことです。

公認会計士に相談することで、簿外債務や不正な原価調整などのリスクを洗い出し、譲渡後の想定外の負担を避ける助言を受けることができます。

顧問の公認会計士がいる場合は、おすすめの相談先となります。

6-5. 司法書士

司法書士は、事業譲渡・事業売却に伴う登記手続きや法律的な書類作成のサポートを行います。

特に会社名義や不動産の変更登記など、事業継続に必要な重要な手続きを確実に進めるために必要不可欠な専門家です。

たとえば、商号継続使用による債務引継ぎのリスクを回避する免責登記を代行することで、安心して事業譲渡を進められる状況を整えることができます。

7. 事業譲渡・事業売却の相談先仲介会社3選

事業譲渡・事業売却の相談相手としておすすめする仲介会社は以下となります。

それぞれ解説します。

| 相談先 | ポイント |

| 事業承継・引継ぎ支援センター | 中小企業庁が各都道府県に設置している公的機関 |

| M&A仲介会社 | 買い手と売り手の間に立ち、双方の利益を尊重 |

| M&Aアドバイザリー会社 | 契約締結側の利益を最優先 |

7-1. 事業承継・引継ぎ支援センター

事業承継・引継ぎ支援センターも、相談先候補の一つとなります。

※事業承継・引継ぎ支援センターとは、中小企業庁が各都道府県に設置している公的機関です。

後継者不在や事業の存続に悩む中小企業や小規模事業者を対象に、専門家が助言や情報提供、M&A、マッチング支援などを行っています。

その他、金融機関・仲介事業者への取次や後継者人材バンクを運営しています。

公的機関が良いという方には、事業承継・引き継ぎ支援センターはおすすめの相談先です。

7-2. M&A仲介会社

M&A仲介会社も事業譲渡・事業売却の相談先としておすすめです。

M&A仲介会社は売り手と買い手の間に立ち、双方の利益を考え、M&Aの仲介を行います。

双方の利益を尊重しているので、譲渡相手先の紹介から契約の締結まで、スムーズに交渉を進めることができます。M&A仲介の取引実績が豊富で、蓄積された知識とノウハウを活用した支援の提供が期待できます。

一方で、相手先の紹介から契約まで一貫したサポートを受けられるので、費用が他と比べて高くなってしまうことには注意しましょう。

7-3. M&Aアドバイザリー会社

最後に事業譲渡・事業売却の相談先として紹介するのは、M&Aアドバイザリー会社です。

M&Aアドバイザリー会社は、一方の会社とFA契約(ファイナンシャル・アドバイザリー)を結びます。契約締結側の利益を優先するため、売り手にとって良い条件で取引を円滑に進めてもらえます。

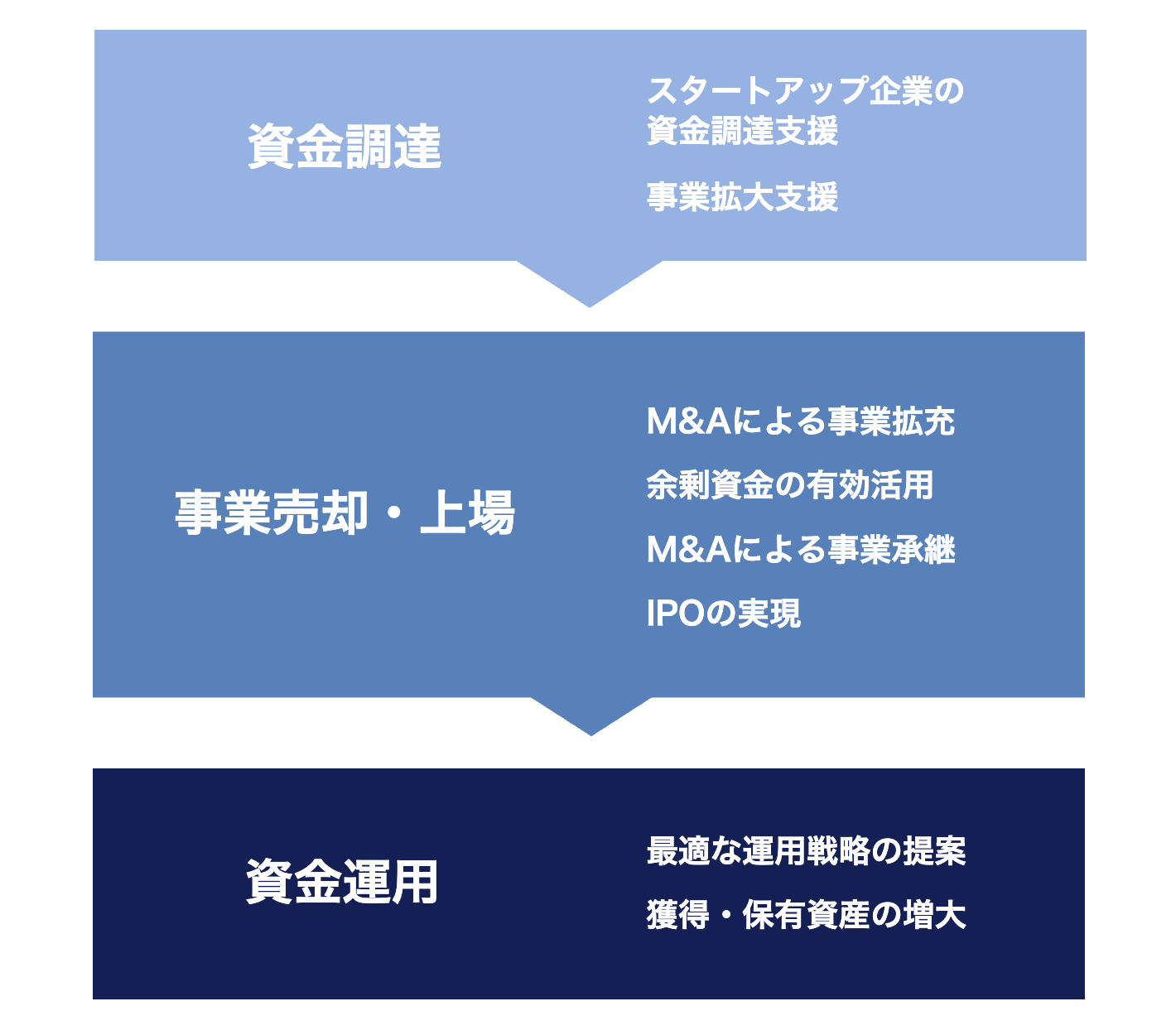

M&Aアドバイザリー会社の中には、資産運用や事業承継などに関する助言を行うFA業務を行いつつ、一事業としてM&Aアドバイザリー業務を行う会社もあります。

経営者の中には事業譲渡や事業売却の手続きに追われて、事業譲渡後の資産運用や活用方法について考えられていないということもあるかと思います。

ファーストパートナーズ・グループでは、M&Aアドバイザリーから事業譲渡・事業売却後の資産運用を見据えた、企業のトータルサポートを行っています。

ご相談は無料で行っております。

これを機に、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

事業譲渡・事業売却に関する無料のご相談はこちらから。

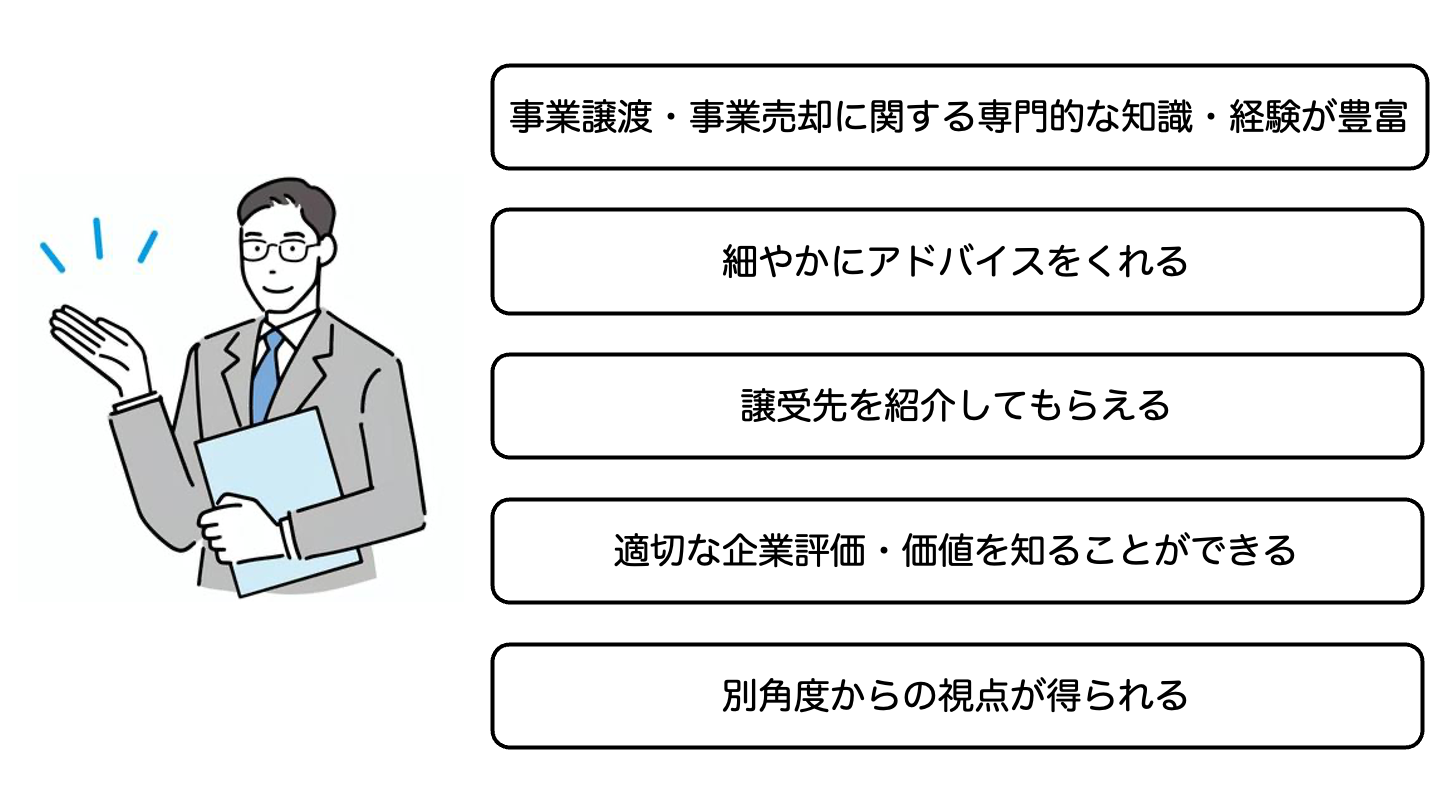

8. 事業譲渡・事業売却をプロに相談するメリット

事業譲渡・事業売却をプロに相談するメリットの大きな理由としては、現状の適切な企業価値を第三者目線で知ることができることです。

経営者といえど、自社のことには詳しいですが、自分の会社がどの程度の価値があるのか正確に把握できているとは限りません。

その点、プロに一度相談してみることは非常にメリットがあります。

以下で、事業譲渡・事業売却をプロに相談する5つのメリットについてそれぞれ、解説していきます。

8-1. 専門的な知識・経験が豊富

事業譲渡・事業売却に関するサポートを受けるのであれば、財務や労務、企業価値見積方法等の専門的知識は必須となります。

事業譲渡・事業売却をする際には、財務面や労務面のリスクを考えなければならないため、それぞれの業務に精通したプロが必要です。

M&Aアドバイザリー事業から資産運用アドバイスまで行うファーストパートナーズ・グループでは、大手金融出身者が多数在籍しており、事業譲渡や事業売却の知識に特化したプロフェッショナルがお客様の事業譲渡サポート・譲渡後の資産運用までサポートいたします。

8-2. 細やかにアドバイスをくれる

プロに相談すると豊富な知識や経験をもとに情報提供をしてくれたり、細かく親身になってアドバイスをもらえることがメリットと言えます。

事業譲渡・事業売却に関する相談先がM&A仲介会社であれば、売り手と買い手の双方の意見を尊重する一方で、M&Aアドバイザリー会社の場合、契約側の利益を最優先することに重きを置いているため、M&Aアドバイザリー会社の方がより親身になって聞いてくれる可能性が高いです。

8-3. 譲受先を紹介してもらえる

当たり前ではありますが、事業譲渡・事業売却をするには、買い手が必要です。

自社事業の買い手を自社のネットワーク限定で探すのは、限界があり結果的に非効率になる可能性が高いです。

しかし、M&Aアドバイザリー会社などのプロに相談すると、幅広いネットワークを活用して買い手を探すことができ、選択肢が広がったり、円滑な事業譲渡・事業売却を進めることができます。

8-4. 適切な企業評価・価値を知ることができる

現在の自社の企業価値を第三者目線でプロに算定してもらうことができます。

経営者は、経営者目線で自社について詳細に理解をされていると思います。しかし、第三者目線における自社の価値については把握できていない部分もあるでしょう。

さらに、専門的な企業価値評価の方法に関する知識がなければ、自社だけでは企業価値を見積もることもできません。そのため、適正価格より低い譲渡価格で、事業譲渡を承諾してしまうことも想定されます。

プロに相談することで、現在の推定会社価値を算出してもらい、事業譲渡における交渉材料を作っておくことで、円滑に良い交渉を進めらることができるでしょう。

8-5. 別角度からの視点が得られる

経営者のみの視点では、事業譲渡・事業売却に伴うメリットやリスクを見逃してしまうかもしれません。そのため、士業や金融機関、M&Aアドバイザリー会社などに相談が必須です。

プロ目線から企業の状態をみて、自社に最適な譲渡スキームを提案してもらうように依頼をしましょう。

また、その道に長けたプロの場合、財務や法務面のリスクや法人税など、事業譲渡・事業売却で理解しなければならない事柄を教えてもらえます。

もし自社に事業譲渡・事業譲渡の知識が蓄積されていたとしても、制度の更新などで自社のみで判断を行うと不利益を被る可能性があります。必ずM&Aアドバイザリー会社などの事業譲渡・事業売却のプロに一度相談することをおすすめします。

ファーストパートナーズ・グループであれば、事業譲渡・事業売却に関する相談は無料で行っております。ぜひ、一度検討されてみてはいかがでしょうか。

無料のご相談はこちらから。

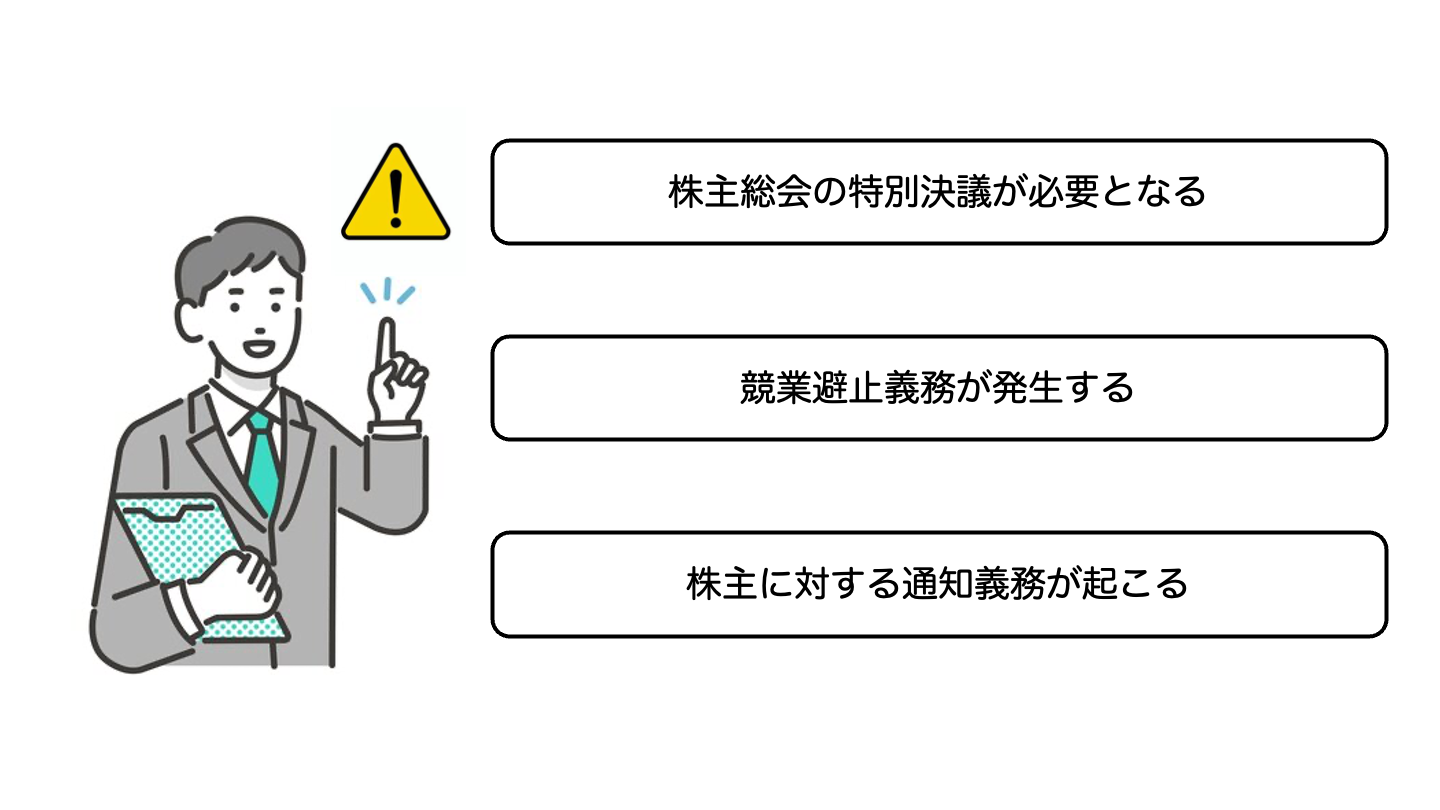

9. 事業譲渡・事業売却の注意するべきポイント

事業譲渡・事業売却をする際には、いくつか気をつけなければならないポイントがあります。

それぞれ以下で解説します。

事業譲渡・事業売却については、会社法21条に規定されています。

9-1. 株主総会の特別決議が必要となる

事業譲渡・事業売却を行う際、以下の場合では株主総会の特別決議が必要となります。

事業の売り手、買い手で場合分けしています。

事業の売り手では、

・事業の全てを譲渡する場合

・事業の重要な一部を譲渡する場合など

においては、株主総会の特別決議が必要です。

※事業の重要な一部とは、譲渡する事業や資産の価額が総資産の5分の1を指します。つまり、5分の1を超えると、株主総会の特別決議が必要です。

事業譲渡・事業売却をすることで、現在の企業価値に影響が生じ、株主の権利にも影響が及ぶからです。

事業の買い手では、

・売り手の事業の全てを譲り受ける場合

においては、株主総会の特別決議が必要です。

買い手側にとっては、事業の重要な一部を譲り受ける場合は、株主総会の特別決議は必要としません。ただ、一定の株主が事業の譲り受けに反対すると、株主総会の特別決議が必要となります。

9-2. 競業避止義務が発生する

売り手は、事業譲渡・事業売却をすると、競業避止義務を遵守しなければなりません。

競業避止義務とは、譲渡した事業をある一定の期間(※)再開することを禁止するルールです。これは事業譲渡・事業売却後に売り手が買い手に対する競業を行い、買い手に損失を与えることを防ぐためです。

※事業譲渡・事業売却を実施した日から20年間

ただ、買い手との交渉次第で競業禁止期間や競業禁止地域を定めることができます。

事業譲渡・事業売却後も、同じ事業に取り組みたい場合、買い手と競業禁止の期間や地域について交渉しましょう。買い手が承諾すれば、早く同じ事業を再開することが可能です。

9-3. 株主に対する通知義務が起こる

事業譲渡・事業売却によって、事業の譲渡および譲受を行う場合、事業譲渡・事業売却の法的な効力が発生する20日前までに、株主に事業譲渡・事業売却の実施を周知しなければなりません。

さらに、事業の買い手側において、事業譲渡・事業売却によって売り手の全ての事業を譲り受け、譲り受ける資産に売り手側の株式が含まれている場合、全ての事業・株式の譲り受けを通知しなければいけません。

ただ、売り手企業が公開会社(※1)であることまたは株主総会の決議で事業譲渡・事業売却が承認された場合、公告(※2)で行うことが可能です。

※1:株式の全部または一部について譲渡制限のない株式を発行できることを定款で定めている株式会社。

※2:会社が株主や取引先、顧客、金融機関など、利害関係者に対して会社の重要事項を広く知らせること。例えば、会社の公式サイトなどにて周知する電子公告などがあります。

10. 事業譲渡・事業売却の相談はIFAがオススメ

IFAでは、特定の金融機関に属さない利点を最大限活用し、金融機関で培った第三者の視点からお客様の事業譲渡・事業売却に関するサポートを行います。

また、IFAならではの事業譲渡後の資産運用まで含めたトータルサポートも提供しています。

これを機に、ファーストパートナーズ・グループの事業譲渡・事業売却の無料相談を検討してみてはいかがでしょうか。

事業譲渡・事業売却に関する無料のご相談はこちらから。