2020年代に入り、日本は急激な物価高騰に直面しています。

スーパーでの買い物や光熱費の支払いで「以前より高くなった」と感じる場面が増えた方も多いのではないでしょうか。この物価高は一時的なものではなく、円安とエネルギー価格高騰、人件費上昇、長年のデフレ構造からの揺り戻しという3つの構造的要因が絡み合った結果です。

トランプ政権の関税政策も加わり、物価高は長期化する様相を呈しています。本記事では、これらの背景と対策について詳しく解説します。

1. 2020年代、日本の物価はなぜここまで急上昇しているのか?

日常の買い物で「以前より高くなった」と感じる機会が急増している現在、物価高騰に直面しています。

この現象は単なる一時的な変動ではなく、複数の構造的要因が重なり合った結果として生じており、私たちの生活に深刻な影響を与え続けています。

1-1. 2020年以降の物価上昇率の推移

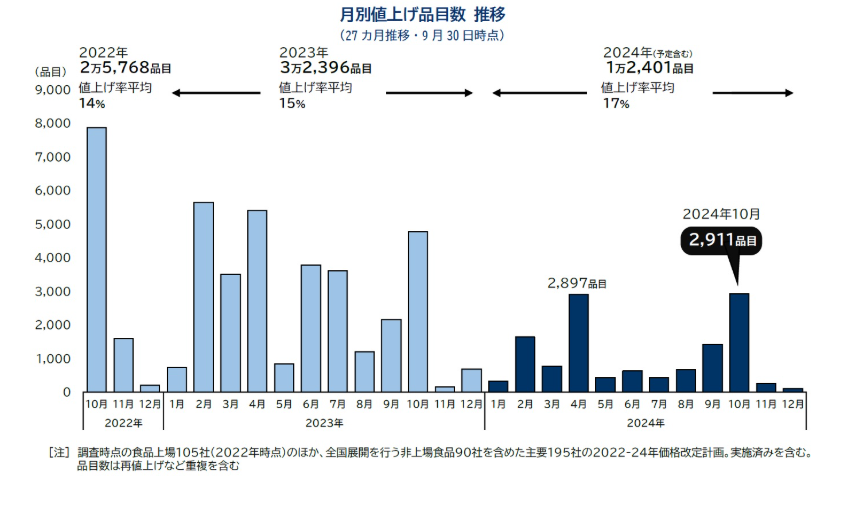

帝国データバンクによると、2020年以降日本の物価上昇は急激に進んでいます。2022年には2万5768品目が値上げされ、平均値上げ率は14%を記録しました。

この勢いは2023年にさらに加速し、過去30年で最大となる年間3万2396品目が値上げされる事態となりました。特に2月には冷凍食品や調味料の値上げ率が20%を突破し、生活必需品への影響が顕著になりました。

2024年は値上げ品目数こそ減少したものの、平均値上げ率は17%まで上昇しました。

出典:帝国データバンク

この急激な物価上昇の根本的な原因は、4つの主要な要因が複雑に絡み合って生じています。

第1に、世界各地での異常気象による食料生産の減少です。熱波、ひょう、大雨などの極端な気象現象が農作物に大打撃を与え、各国が自国民優先で輸出制限を実施した結果、日本の輸入価格が急上昇しました。

第2に、ウクライナ・中東紛争によるエネルギー価格の高騰です。ロシアのウクライナ侵攻は穀物とエネルギー資源の価格を押し上げ、中東紛争による紅海での貨物船攻撃はタンカー運賃を3倍に押し上げました。さらに、サウジアラビアなどの産油国による生産量削減も重なり、ガソリン価格や電気・ガス代の高止まりが続いています。

第3に、急激な円安による輸入品価格の上昇です。日本の低金利政策とアメリカの金利上昇により日米金利差が拡大し、円安が急速に進行しました。エネルギーや家畜飼料などの輸入依存度が高い分野での価格高騰が、幅広い品目のコスト上昇を招いています。

第4に、少子高齢化と労働力不足による人件費の増大です。サービス業や物流業界での深刻な人手不足により、2025年春闘では平均賃上げ率が5.25%と高水準を記録ました。企業側は、この人件費上昇分を製品価格に転嫁する動きが加速しています。

1-2. 「体感インフレ」と「統計上のインフレ」のズレの正体

消費者が実感する物価高と統計上の数値との間には、しばしば大きなギャップが存在します。この「体感インフレ」と「統計上のインフレ」のズレを理解するためには、まず「物価高」と「インフレ」の違いを明確にする必要があります。

「物価高」は特定の品目やサービスの価格上昇により生活費負担が増える現象を指し、「インフレ」は経済全体の物価水準が継続的に上昇し貨幣価値が低下する状態を意味します。

現在の日本は、円安や原材料高による物価高が主体であり、持続的なインフレには至っていないとされていますが、この物価高の長期化によるインフレ移行への懸念は残されています。

体感インフレを強める重要な要因の一つが「ステルス値上げ」です。これは商品価格を据え置きながら内容量を減らすことで実質的な値上げを行う手法で、袋菓子の減量やペットボトル飲料の容量削減などが典型例です。

消費者庁の調査によると、多くの消費者がステルス値上げを「不誠実」と感じていることがわかっており、これによるブランドイメージの低下や顧客離れを招く恐れが指摘されています。この隠れた値上げに当たるステルス値上げは、統計上の価格指数には反映されにくいものの、消費者の心理的負担を大きく増大させています。

さらに深刻な問題は、物価上昇に賃金上昇が追いついていない「実質賃金の低下」です。厚生労働省のデータによると、2025年2月分の実質賃金は2ヶ月連続でマイナスとなっており、賃金の伸びが物価上昇に追いついていない現状が明確に示されています。

特に食料やエネルギーといった生活必需品の価格高騰は、低所得者層ほど家計への打撃が大きく、物価高をより深刻に実感させる構造となっています。

1-3. 生活実感としての「物価高」が社会に与える影響

生活実感としての物価高は、単に数値上の変化にとどまらず、社会全体に多層的な波及効果をもたらしています。家計レベルでは、食品値上げラッシュの継続により消費者の「値上げ疲れ」が深刻化しています。

スーパーの棚から「100円商品」が消える現象が社会問題として認識され、消費者は値上げ前の駆け込み需要と値上げ後の買い控えという二極化した行動パターンを示しています。この結果、節約志向の高まりと購買行動の最適化が消費者にとって重要な課題となっています。

企業経営においては、原材料費の高騰に加えて、光熱費・人件費・物流費の上昇も経営を圧迫しています。食品メーカーや飲食店は長期間にわたってコスト吸収努力を続けてきましたが、もはや限界に達しており、値上げに踏み切らざるを得ない状況です。

しかし、値上げは顧客離れのリスクを伴うため、企業は慎重な戦略的判断を迫られています。

労働市場では、物価高騰を乗り越えるための持続的な賃上げの必要性が広く認識されており、実際、2025年春闘では記録的な賃上げが実現しつつあります。

ただし、働く人の約7割が中小企業に勤務しており、業績が厳しい中小企業では賃上げ疲れの兆候も見られます。政府は、賃上げ税制などで中小企業の支援を行っていますが、大企業と中小企業間での賃上げ格差が新たな課題となっています。

政策面では、物価高による家計負担軽減のため、政府は電気・ガス料金の補助や燃料油価格抑制策を実施しています。所得税と住民税の定額減税も実施方針として掲げられており、野党からは消費税減税案も提示されるなど、様々な対策が検討されています。しかし、そのための財源確保や、これらの施策の効果の持続性が重要な課題となっています。

日本銀行の予想によると、消費者物価上昇率は2025年度に2%台後半となったあと、2026 年度は1%台後半、2027年度は2%程度とされており、勢いは弱まるものの当面継続する見通しです。

この難局を乗り越えるためには、企業による適切な値上げ戦略と業務効率化、テクノロジー活用による生産性向上、そして従業員への賃上げや福利厚生拡充による支援が不可欠です。同時に、消費者も長期戦を覚悟した柔軟な対応と賢い購買行動が求められています。

この物価高騰は日本経済の真価が問われる重要な局面であり、持続的な経済好循環の実現こそが、私たちの生活のゆとりと日本経済の安定にとって最も重要な鍵となるでしょう。

2. 物価高の背景にある「3つの構造的な原因」とは?

日本の物価は、2020年代に入り、その上昇が顕著になっています。私たちの日常生活において、スーパーでの買い物や光熱費の請求書を見て「以前より出費が増えた」と感じる機会は格段に増えました。

この物価高騰は、単なる一時的な現象ではなく、複数の構造的な原因が複雑に絡み合って生じています。本章では、その背景にある主な3つの構造的要因について深掘りします。

2-1. 円安とエネルギー価格に左右される「輸入インフレ」

2020年代に入り、日本の物価高騰はグローバルな要因に起因する「輸入インフレ」の様相となっています。

円安の急速な進行により、輸入品のコストが大幅に上昇しました。2022年初の1ドル=115円程度から、2024年6月には1986年12月以来37年半ぶりとなる160円台まで下落し、2025年8月現在も140円台後半で推移するなど、依然として円安水準が続いています。

この円安の主な原因は、アメリカが金利を引き上げる一方、日本は超低金利の金融緩和策を継続しているため、日米間の金利差が拡大したことにあります。

日本はエネルギー(原油や天然ガス)や食料品(小麦、家畜の飼料など)の多くを輸入に頼っているため、円安はこれら輸入品の価格を直接的に押し上げ、食料品、エネルギー、工業製品など幅広い品目のコスト上昇を招いています。

さらに、国際的な原材料・エネルギー価格の高騰が追い打ちをかけています。

ロシアによるウクライナ侵攻は、グローバルなサプライチェーンに深刻な影響を与えました。また、ウクライナとロシアが小麦やトウモロコシなどの主要な穀物輸出国であるため、侵攻による供給減少は世界的な穀物価格の高騰を引き起こし、パンや麺類、肉、乳製品の価格上昇につながっています。

また、ロシアは世界有数の原油と天然ガスの産出国でもあり、経済制裁の影響でエネルギー供給が不安定となり、原油や天然ガスの国際価格が急騰しました。これにより、ガソリン、電気、暖房費など消費者が直接負担するエネルギーコストが上昇し、企業の生産コストも増大して様々なモノやサービス価格に転嫁されています。

2-2. 人件費・物流費の上昇と「非効率な国内流通」

物価高のもう一つの構造的な原因は、国内でのコスト上昇と流通システムの非効率性にあります。

少子高齢化と労働力人口の減少により、特にサービス業や物流業界で人手不足が深刻化しています。優秀な人材を確保し、働き続けてもらうために賃上げを積極的に行うことで、人件費の増大が顕著になっています。

2025年春闘では、平均賃上げ率が5.25%と、2024年(5.10%)をさらに上回る高水準を記録しました。この賃上げに伴い、企業は人件費の上昇分を製品やサービスの価格に転嫁する動きを見せており、物価上昇の要因となっています。

物流コストの上昇も深刻な問題です。人手不足に加え、ドライバーの働き方改革も物流コストの上昇に拍車をかけています。原材料や製品の輸送費が増加することで、最終的な価格に反映され、消費者の負担増につながっています。

さらに重要なのは、日本の流通システムの構造的非効率性です。生産者から消費者に至るまでの多段階な流通構造(生産者→一次卸→二次卸→小売業者)により、各段階で中間マージンが積み重なり、最終価格を押し上げています。

また、デジタル化の遅れによる業務効率の低さ、小口配送の増加や再配達問題による配送効率の悪化、地方部での配送網維持コストの高さなど、様々な非効率性が物価上昇圧力となっています。

2-3. 長年のデフレ構造からの揺り戻しがもたらす副作用

長らくデフレ構造が続いていた日本経済において、現在の物価上昇は、その揺り戻しとそれに伴う副作用をもたらしています。

最も深刻な問題は「実質賃金」の低迷です。日本では2015年から2020年まで物価上昇がほとんど見られず、デフレに近い状況でした。しかし、2021年からは物価が急激に上昇し、わずか3年で物価が1割も上がりました。

本来、物価が上昇すれば賃金もそれに伴って上昇すると期待されますが、賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないのが実情です。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、2025年2月の実質賃金は2ヶ月連続でマイナスとなっており、消費者の購買力を圧迫し、家計が苦しい状況にあります。これは、長年「人件費はコスト」と見られてきた経営側の意識が、人手不足を背景に「社員は一番大事な経営資源」という考えに変わりつつある、その転換期とも言えます。

政府・日本銀行の対応にも課題があります。日本銀行は、現在の物価上昇は賃金上昇や需要の増加を伴ったものではないと考えており、超低金利の大規模な金融緩和策を継続しています。

2025年度の消費者物価上昇率を2%台半ば、2026年度には概ね2%程度で推移すると予測していますが、物価が下がる理由が見当たらず、上昇または高止まりが続くと見られています。

政府も物価高対策として、電気・ガス料金の補助や燃料油価格抑制策、所得税と住民税の定額減税などを打ち出していますが、財源の確保や効果の持続性には課題が残ります。この揺り戻しは、企業にとっても難しい舵取りを迫られています。

原材料高騰に加え、人件費などの上昇分を価格に転嫁せざるを得ない一方、値上げによる客離れのリスクも抱えています。

3. 2025年、”トランプ再登場”と物価の行方

2025年1月、ドナルド・トランプ氏が再び米国大統領に就任し、世界経済は新たな局面を迎えています。

特に注目されるのは、彼が選挙戦で公約に掲げた高関税政策の実現可能性です。この「アメリカ・ファースト」の経済政策が実行されれば、日本を含む世界各国の物価に深刻な影響を与える可能性があります。

同時に、継続する地政学的リスクとの相乗効果により、複雑な「価格の連鎖」が生まれることが懸念されています。

3-1. 「トランプ関税」とは?

「トランプ関税」とは、トランプ政権が推進する包括的な高関税政策を指します。その核心は、米国の巨額な貿易赤字を解消し、国内製造業の競争力を回復させることにあります。

具体的な政策内容として、トランプ氏は選挙期間中に「全ての輸入品に対して10-20%の基本関税を課す」と表明しており、さらに中国からの輸入品については60%という極めて高い関税率を設定する方針を示しました。また、自動車分野では「メキシコで生産された車両に100%の関税を課す」という強硬な姿勢も打ち出しました。

米国は8月7日午後1時1分(日本時間)、日本を含む約70の国・地域に対し、最大41%の新たな相互関税を発動しました。日本には15%の関税が適用され、政府は特別措置の対象と説明してきましたが、米側の官報では対象外のまま。赤沢経済再生相は米商務長官と協議し、日本への適用を改めて要請しました。一方、インドやブラジルには懲罰的な関税が追加され、両国は反発。中国との関係強化を模索する動きも出ており、米国離れの可能性も高まっています。

この政策の特徴は、従来の特定品目や特定国を対象とした限定的な関税措置とは異なり、ほぼ全ての貿易相手国に対して広範囲な関税を課すという点にあります。トランプ氏は関税を「他国が米国に支払う税金」と位置づけており、これを財源として国内のインフラ投資や減税の原資に充てる考えを示しています。

ただし、現実的な実施にあたっては、議会承認や国際貿易ルールとの整合性、そして貿易相手国との交渉過程において、当初の方針から修正される可能性も十分に考えられます。それでも、方向性としては明確に保護主義的な政策への転換を意味しており、世界貿易体制に大きな変化をもたらす可能性があります。

3-2. 関税強化が世界経済と日本の物価に与える影響

トランプ関税が実施された場合、日本経済と物価に与える影響は多方面にわたります。

まず、輸出企業への直接的影響が避けられません。日本の主力輸出品である自動車、機械、電子部品などに高関税が課されれば、これらの製品の米国市場での競争力は大幅に低下します。企業は関税分のコスト増を価格に転嫁せざるを得なくなり、結果として売上減少や収益悪化に直面するでしょう。特に、米国市場への依存度が高いトヨタ、ホンダ、ソニーなどの企業への打撃は深刻になると予想されます。

円安圧力の加速も重要な懸念材料です。関税による貿易摩擦の激化は、日本の対米貿易黒字縮小につながり、円の需要減少を招く可能性があります。さらに、米国の関税収入増加や景気刺激効果によってドル高圧力が強まれば、円安が一層進行するリスクがあります。円安は輸入物価を押し上げるため、エネルギー、食料品、原材料など、あらゆる輸入品のコストが上昇し、国内物価全体を押し上げる要因となります。

サプライチェーンの再編も避けられないでしょう。高関税を回避するため、日本企業は米国での現地生産拡大や、第三国への生産移転を検討せざるを得なくなります。このような生産拠点の再配置は短期的にはコスト増をもたらし、その負担は最終的に消費者価格に反映される可能性があります。

国内的には、輸入代替需要の拡大により一部の国内産業には追い風となる面もありますが、全体としては輸入コスト上昇による物価押し上げ圧力の方が強く働くと考えられます。特に、食料品やエネルギーなど生活必需品の価格上昇は、家計への直接的な負担増加をもたらし、消費者の実質購買力を削減することが予想されます。

3-3. 米中対立・地政学リスクが引き起こす「価格の連鎖」

トランプ関税の影響は、既存の地政学的リスクと複合的に作用し、より複雑な「価格の連鎖」を生み出します。米中経済デカップリングの加速が最も重要な要素です。

中国に対する高関税は、両国間の貿易関係を根本的に変化させる可能性があります。これにより、グローバルサプライチェーンの分断が進み、効率性の低下によるコスト増が世界的な物価上昇圧力となります。特に、半導体、レアアース、リチウムバッテリーなど、中国が優位性を持つ分野での供給制約は、関連製品の価格急騰を招く恐れがあります。

エネルギー市場への波及効果も深刻です。地政学的緊張の高まりは原油価格の変動性を増大させ、エネルギーコストの不安定化を招きます。ロシア・ウクライナ戦争や中東情勢の不安定化に加えて、米中対立の激化がエネルギー供給網にさらなる混乱をもたらせば、ガソリン、電力、都市ガスなどの価格が高止まりする可能性があります。

食料安全保障への影響も無視できません。農業分野での貿易制限や、肥料・農薬の供給制約は、世界的な食料価格の不安定化を招きます。日本のような食料輸入依存国にとって、これらの価格変動は直接的に消費者物価に跳ね返ってきます。

さらに、金融市場の不安定化による間接的な影響も考慮する必要があります。貿易戦争の激化は投資家心理を悪化させ、新興国からの資本流出や通貨安を引き起こす可能性があります。これらの国々が日本の重要な貿易相手国である場合、その経済混乱は日本の輸出にも悪影響を及ぼし、結果として国内経済と物価にも波及します。

このような複合的な「価格の連鎖」は、単一の政策対応では解決が困難であり、多面的で持続的な対策が求められます。日本政府には、外交的努力による貿易摩擦の緩和、エネルギー安全保障の強化、食料自給率の向上、そして家計負担軽減のための政策的支援など、包括的な対応が求められます。

2025年の世界経済は、トランプ政権の政策動向と既存の地政学リスクの相互作用により、高い不確実性の中にあります。物価動向を注視しながら、適切な政策対応を取ることが、日本経済の安定的な発展にとって不可欠となるでしょう。

4. 日本国内ではどんな物価高対策が検討されているのか?

近年、日本は急速な物価高に直面しており、私たちの生活は大きな影響を受けています。

食料品やエネルギー価格の高騰は家計を圧迫し、「値上げ疲れ」の声も聞かれます。このような状況に対し、政府はどのような物価高対策が検討され、また私たちが個人でできる工夫にはどのようなものがあるのでしょうか。

4-1. 補助金・給付金政策の現状と限界

物価高騰による家計負担を軽減するため、政府は様々な補助金や給付金政策を講じてきました。しかし、これらの補助には明確な限界も指摘されています。

政府・与党は、物価高対策として給付金の支給を本格的に検討しており、2025年7月時点の現政権(自民党)ではその具体的な動きが見られます。政府・与党は、急激な物価上昇に対応すべく、給付金の本格的な導入を検討しています。

2025年6月には、一人20,000円を支給し、さらに子どもや低所得者には追加で20,000円を上乗せする案が示されました(合計で最大40,000円/人)これは、国民の収入を下支えし、手取り収入の伸びが物価高を上回る状態を作り出すことを目的としています。

一方で、これらの給付金政策や減税については、財源の確保や効果の持続性に対する懐疑的な声も挙がっています。野党からは、より持続的で広範な効果が期待できるとして、食料品などに対しての消費税減税の案も積極的に提言されています。物価高が長期化する可能性が高い現状では、一時的な措置だけでなく、根本的な解決策の検討が急務となっています。

4-2. 日銀の金融政策と「インフレ目標」のジレンマ

日本の物価高の背景には、ロシアのウクライナ侵攻による原材料価格の高騰や、日米の金利差に起因する急激な円安など、複数の要因が複雑に絡み合っています。特に円安は、輸入品の価格を大幅に押し上げ、食料品やエネルギー、工業製品など幅広い品目のコスト上昇を招いています。

日本銀行は2013年から2%の物価上昇率の実現を目標として「大規模な金融緩和策」を継続してきました。これは、長年続いたデフレからの脱却を目指すものでしたが、現在の物価上昇は、賃金上昇や需要の増加を伴ったものではない、と日銀は慎重に分析しています。

日銀の「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)によると、2025年度の消費者物価指数(生鮮食品を除く)の上昇率は2%台半ばと予測されており、2026年度には概ね2%程度の物価上昇率で推移すると見込まれています。

この予測では、輸入価格上昇による価格転嫁の影響は落ち着きつつも、賃金と物価の好循環の強まりによる物価上昇が期待されており、見通し期間の後半には日銀の掲げる2%目標の水準で推移していくとされています。

しかし、ここには大きなジレンマが存在します。物価が上昇しても、それに賃金上昇が十分追いついていないのが現実であり、実質賃金は2カ月連続でマイナスとなっています。民間のエコノミストも、物価上昇の勢いは弱まるものの、2%を上回る物価上昇は続くと予測しており、物価がかつてのように下がることはないだろうと警告しています。

このままでは、消費者の生活は苦しくなるばかりであり、物価上昇を上回る賃上げが実現できるかが、今後の日本の経済回復と家計のゆとりにとって極めて重要なカギとなります。

4-3. 家計防衛策として注目の生活者ができる工夫と対応

物価高騰が長期化する可能性が高い中、私たち生活者自身も家計を守るための具体的な工夫と対応が求められます。まず基本的な対策として、節約や購買行動の最適化が挙げられます。

スーパーから「100円商品」が姿を消すなど、食品や日用品の値上げは顕著であり、消費者は深刻な「値上げ疲れ」を感じています。こうした状況で、家計のどこに無駄があるのかを冷静に見直し、より計画的で戦略的な消費を心がけることが重要です。

次に、エネルギーコストへの対策です。日本はエネルギー自給率が低いため、国際的な原油や天然ガス価格の高騰、円安の影響を強く受けています。電気代やガス代の負担を軽減するため、自宅への再生可能エネルギー導入が注目を集めています。

太陽光発電設備を導入することで、電力会社から購入する電力量を大幅に減らし、自宅で発電した電気で生活することが可能になります。さらに、災害時の停電対策として家庭用蓄電池の導入も推奨されています。たとえば、テスラパワーウォールのような蓄電池は、万が一の停電時にも家中の電化製品をバックアップできるとされています。

企業側の対応も、私たちの生活に間接的ながら重要な影響を与えます。賃金上昇が物価高に追いついていない現状に対し、直接的な賃上げが困難な場合でも、福利厚生の拡充による従業員支援を取り入れている企業もあります。

特に、食事補助の福利厚生サービス「チケットレストラン」は、一定条件下で導入すると所得税が非課税となるため、従業員の実質的な手取り額を増やす効果が期待できます。これは、物価高騰が続く中で、企業が従業員をサポートする有効な手段となり、従業員の満足度向上や採用力アップにもつながるとされています。

そして、長期的な視点での個人の「自己投資」も極めて重要です。経済の専門家は、これからの時代は若い人にとって特にチャンスであるとし、「自分をみがきステップアップを!」と力強く呼びかけています。

企業は今、AIやIT、ロボットなどを活用して生産性を高め、「稼ぐ力」を増やすことに力を入れており、そのためには「人財」への投資が不可欠だと考えています。自分のスキルを磨き、キャリアアップを図ることで、賃金上昇の恩恵を最大限に享受し、物価高に負けない強固な生活基盤を築くことが期待されます。

物価高騰という難局は、一朝一夕に解決する問題ではありません。政府の政策、日銀の金融政策、企業の取り組み、そして私たち個人の工夫が複雑に絡み合いながら、今後の物価の行方が決定されていくでしょう。長期戦を覚悟し、それぞれの立場でしなやかに対応していくことが、この困難な時代を乗り越える重要なカギとなるはずです。

5. まとめ

日本の物価高は、円安による輸入インフレ、人手不足に伴う人件費・物流費の上昇、デフレ構造からの揺り戻しという3つの構造的要因により生じています。

加えて、2025年のトランプ政権復活により関税強化が予想され、さらなる物価上昇圧力となる可能性があります。政府は給付金や補助金の対策を検討していますが、根本的解決には賃金上昇を伴う持続的なインフレへの移行が必要です。

家計レベルでは節約と購買行動の最適化、エネルギーコスト対策、自己投資によるスキル向上が重要となります。この難局を乗り越えるには長期的視点での取り組みが不可欠でしょう。

ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。富裕層の方に対して、状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。

ご相談はこちらから。