(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

| この記事は2024年1月11日にふるさと納税DISCOVERYで公開された「投資信託とは何か初心者にわかりやすく解説!株式との違いや仕組み・運用方法」を転載したものです。 掲載記事:投資信託とは何か初心者にわかりやすく解説!株式との違いや仕組み・運用方法 |

この記事では、資産運用を希望している方、投資初心者の方向けに投資信託の運用方法や注意点、株式投資との違いといったポイントをご説明します。

資産形成に効果的な金融商品として知られる投資信託はどのような仕組みで運用され、どのような点でメリットがあるのでしょうか。

少額から手軽に始められる資産運用法の候補として、検討材料にしてください。

投資信託とは

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

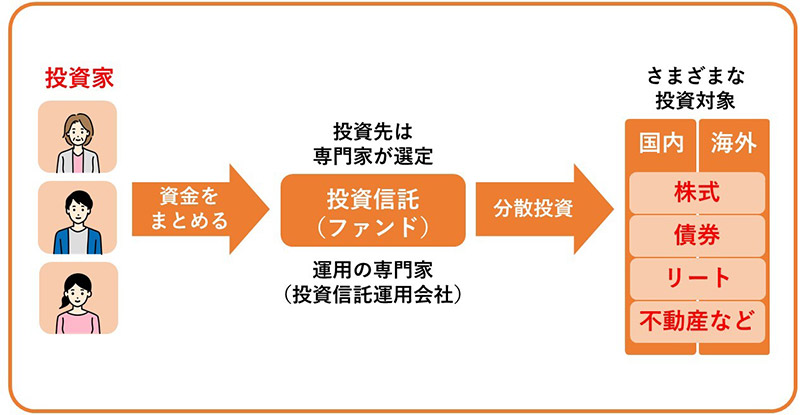

投資信託とは投資家から集めたお金を、資金としてひとつにまとめて運用会社が株式や債券などに投資・運用し、投資額に応じて投資家に成果が還元される仕組みの金融商品を指します。

投資信託の仕組みを図で表すと、以下のようになります。

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

投資信託と株式の違い

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

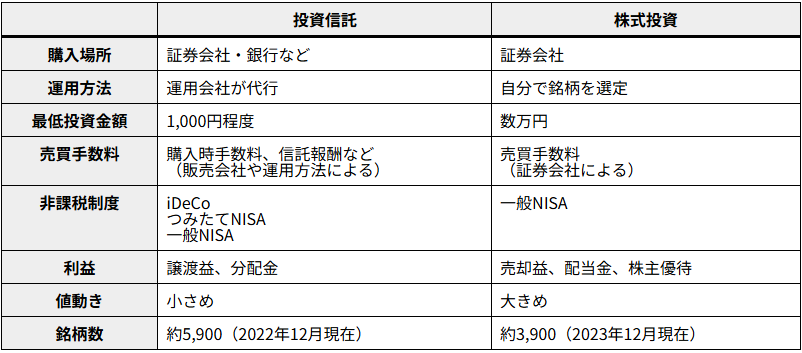

投資信託は運用を専門家に任せられ、少額投資が可能で非課税制度も充実しています。

一方株式は自分で銘柄を選んで運用しなければいけませんが、売却益のほか配当金からも利益を得ることが可能です。

投資信託と株式投資の主な違いは、以下の通りです。

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

投資信託の仕組み

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

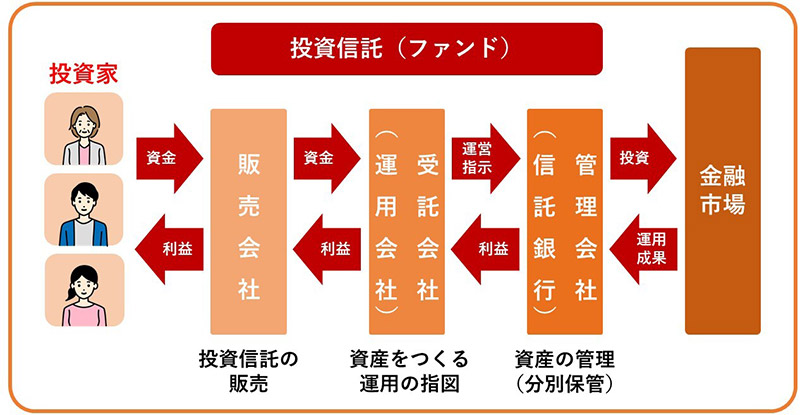

投資信託の仕組みはファンドと呼ばれます。

ファンドに関わる機関としては銀行・郵便局・証券会社など販売会社、運用を指示する運用会社、集められた資産を管理する管理会社(信託銀行)が挙げられます。

投資家から集められた資金はファンドの仕組みを通して運用され、生じた利益が投資家に還元されるのです。

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

投資信託のメリット

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

投資信託のメリットとして、以下の点が挙げられます。

- 少額から購入できる

- 分散投資でリスクを減らせる

- 専門家に運用を任せられる

- 高い透明性で安心できる

少額から購入できる

前述した通り、投資信託は1,000円程度の少額からの投資が可能です。

「資産形成したいけど、資金が少ない」「初めてなので少額から始めたい」という人も、着手しやすいです。

分散投資でリスクを減らせる

投資信託は投資家から集めたお金をまとめて大きな資金として運用するため、さまざまな資産に分散して投資することが可能です。

日本の株式だけでなく債券や不動産、海外の株など、幅広く分散投資を図れます。

資産を複数の商品に分ける分散投資は、リスクも分散できることが利点です。

「投資を始めたいけど、リスクも抑えたい」という人にとって、安心感の強い仕組みと言えます。

専門家に運用を任せられる

投資信託は資金運用を金融の専門家であるファンドマネージャーが担うため、投資家自身に手間がかかりません。

「金融の知識を十分に身につけておらず、自分で運用するのが不安」という人に向いています。

高い透明性で安心できる

投資信託は取引価格である基準価額が毎日公表されたり、決算ごとに監査法人からの監査を受けたりと透明性が確保されている点が特徴です。

基準価額は投資信託に組み入れられた株式・公社債などの時価評価・利息・配当金を加えた計算などを通して算出する投資信託の価額を指します。

資産の価値を日々把握できるという安心感は、初心者をはじめ投資慣れしていない層にとっても大きな利点となります。

投資信託のデメリット

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

一方で、投資信託を始める際には以下のデメリットも発生します。

- 元本の保証がない

- 手数料・コストがかかる

元本の保証がない

基準価額が株式市場の動向などにより変動する特性をはらむことから、投資信託には元本の保証はありません。

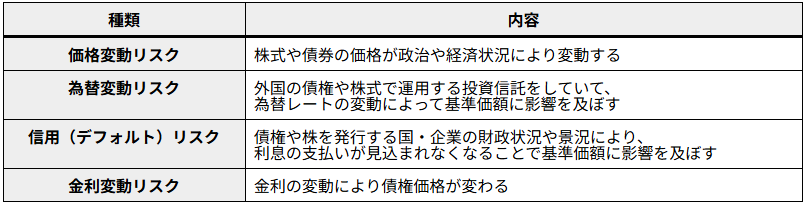

具体的に、基準価額に影響を及ぼすリスクとして以下が想定されます。

投資信託のリスク

参考:一般社団法人 投資信託協会|投資信託が持つリスク

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

これらのリスクの影響を抑えるため、投資信託をする場合は市場動向に影響を及ぼす各国の政治・経済情勢や金利・為替状況などを押さえておき、購入のタイミングなどをうかがうことが肝心です。

信用リスクが発生しそうな企業や国の債権や株を購入しないように、リサーチしておくこともポイントとなるでしょう。

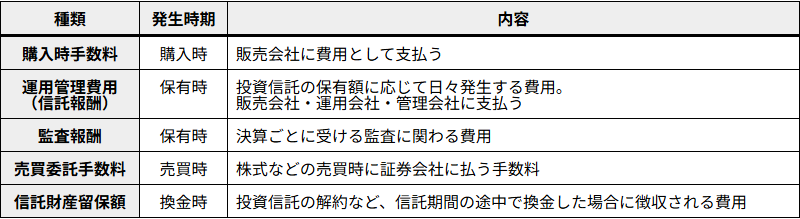

手数料・コストがかかる

投資信託は手数料やコストがかかるため、手数料などを想定した上で進めることが肝心です。

投資信託によってかかる手数料やコストの種類は、以下の通りです。

投資信託の手数料・コスト

参考:一般社団法人 投資信託協会|投資信託のコスト

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

投資信託の利益にかかる税金

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

投資信託の利益には前述した通り「分配金」と「譲渡益」があり、それぞれに20.315%の税金がかかります。

分配金は運用の結果得られた収益を決算ごとに投資家が受け取れ、譲渡益は換金によって得られる仕組みです。

なお、上記の税率には復興特別所得税が上乗せされています。

【初心者向け】投資信託の運用方法

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

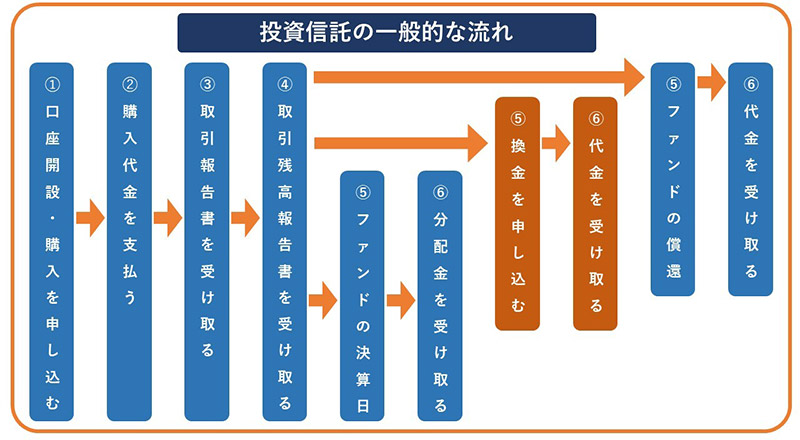

投資信託は、一般的に以下の流れで運用されます。

(画像=ふるさと納税DISCOVERY)

口座開設は販売会社である証券会社や銀行店舗で申し込みが可能です。

また運用はファンドマネージャーに任せるものの、信託期間中も取引明細や預かり残高などは報告書を通じて定期的に把握できます。

期間中は分配金や譲渡益を受け取れるほか、運用期間が終了すると償還金も受け取れます。

投資信託は少額から始められ分散投資により資産形成を図れますが、先に触れた通りリスクも存在するので注意が必要です。

初心者の場合は購入の申し込みをする前に、金額や銘柄などについて専門家によく相談しておくことをおすすめします。

まとめ

投資信託は、運用を専門家に任せられ、リスク分散も図りやすいため、投資初心者にも着手しやすい制度です。

一方で手数料やコストがかかるため、各手数料など条件を吟味した上で自身にとって最適なファンドを選ぶリサーチ力が求められます。

また着実に資産形成を進めるためリスク要因となる世界情勢や経済状況、利益にかかる税金といった知識を取りこぼさないように、常にアンテナを張って情報収集に努める姿勢もポイントとなります。