M&Aを検討しているものの、税金についていまいちよく分からずに頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。

M&Aには様々なスキームがあり、それぞれかかる税金が違います。

本記事では、M&Aの主なスキームと、それぞれに関連する税金、そして売り手と買い手が活用できる税金対策について解説します。

1.M&Aの主なスキームは4つ

M&Aには、大きく分けると以下の4つのスキームがあります。

それぞれ解説いたします。

- 株式譲渡によるM&A

- 事業譲渡によるM&A

- 会社分割によるM&A

- 株式交付・株式交換によるM&A

1-1.株式譲渡によるM&A

株式譲渡とは、会社の株式を譲渡することで、会社の支配権を移転するスキームです。

手続きが比較的簡単で、短期間で実行できるメリットがあります。

主に売主の譲渡益に対して課税されます。会社の支配権を迅速に移転したい場合に適しているスキームです。

1-2.事業譲渡によるM&A

事業譲渡とは、会社が保有する事業の一部または全部を他の会社に売却するスキームです。特定の事業部門だけを譲渡したい場合に有効です。

また、事業譲渡は事業の選択と集中を図りたい場合や、特定の事業部門の価値を高めたい場合にも適しています。

ただし、手続きが複雑で、税務上の取扱いが難しくなりがちな点に注意が必要です。

1-3.会社分割によるM&A

会社分割とは、会社が保有する事業の一部または全部を他の会社に分割して別の会社に引き渡すスキームです。

事業再編や事業承継の際に有効な手段です。

分割には適格分割と非適格分割があり、税務上の取り扱いが異なるので注意が必要です。

1-4.株式交付・株式交換によるM&A

株式交付・株式交換とは、売り手企業の株式を買い手企業に取得させることで、完全子会社化するスキームです。

株式交換は、主に経営統合や事業提携を目的として行われます。

買い手企業は売り手企業の株式取得の対価として自社株式を提供するスキームです。

2.M&Aにおける主な税金

M&Aで発生する税金は、取引スキームと主体によって異なります。

各スキームの際にかかる主な税金を個人・法人に分けて解説します。

2-1.株式譲渡の際にかかる主な税金

〈個人の場合〉

株主が個人の場合、譲渡益は分離課税方式で計算され、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の合計20.315%が課されます。

取得価格や経費を正確に把握し、課税所得を抑えることが重要です。また、年間20万円以下の少額取引では非課税になる場合もあります。税理士に相談することで、適切な計算と対策が可能です。

〈法人の場合〉

株主が法人の場合、譲渡益は法人税の対象です。法人税率は規模や所得金額により異なりますが、一般的には中小企業の実効税率である約34%が目安です。

また、保有期間や売却スキームに応じて特例措置が適用される場合もあります。

譲渡前に専門家と相談し、法人税負担を最小限に抑える計画を立てることが重要です。

2-2.事業譲渡の際にかかる主な税金

〈個人の場合〉

個人事業主が事業を譲渡した場合、譲渡益に所得税が課されます。

譲渡する資産ごとに税率や課税方式が異なるため、事前に評価額を明確にすることが重要です。

また、譲渡時期や取得費用を工夫することで、節税効果を期待できます。専門家にアドバイスを受けることも検討してみてください。

〈法人の場合〉

法人が事業を譲渡した場合、譲渡益は法人税の課税対象となります。税率は、法人税の基本税率が適用されます。

法人税率は規模や所得金額により異なりますが、一般的には中小企業の実効税率である約34%が目安です。

またいわゆるのれん代(ブランド力や技術力、ノウハウなどの形のない資産)には法人税と消費税がかかるので注意しましょう。

2-3.会社分割の際にかかる主な税金

会社分割を実施する際は、移転資産に対する法人税が発生する可能性があります。

ただし、税制の適格要件を満たせば、帳簿価格で引き継ぐ税務処理がされるので、すぐに税負担が生じることはありません。

※適格要件には、一定の株式保有割合や事業継続性など複雑な条件が指定されています。

そのため、適格分割を適用するには、分割計画の立案段階から税務の専門家と相談し、慎重に要件を確認することが重要です。

不適格な場合、多額の税負担が発生するため、事前の準備が大切です。

2-4.株式交換・株式交付の際にかかる主な税金

株式交換では、交換交付金に対する課税や、交換資産の帳簿価額の引き継ぎなど、複雑な税務上の取扱いがあります。専門家のアドバイスを受けることが重要です。

〈法人の場合〉

法人が株式交付を受ける場合、適格要件を満たしているかどうかが重要です。

要件を満たさない場合、交付された株式の評価額に基づき法人税が課されます。

一方、適格要件を満たせば課税繰延措置が適用され、資金繰りに与える影響を抑えることが可能です。

〈個人の場合〉

個人株主が株式交付を受ける際、その交付された株式の評価額に基づいて課税される場合があります。

ただし、適格要件を満たす場合、将来の株式売却時に初めて課税されます。

適格要件を事前に確認し、税負担を抑える計画を立てることが大切です。

3.売り手側ができる税金対策

売り手側は、M&Aによる譲渡益に対する税負担を最小限に抑えるための税金対策を検討する必要があります。主な税金対策と、その効果を解説いたします。

3-1.事業承継税制の活用

事業承継税制を活用することで、株式譲渡における課税を繰延または軽減できます。

この制度は、後継者への株式移転時に発生する相続税や贈与税を一定条件下で猶予するものです。

制度を利用するためには、対象企業や後継者に関する要件を満たす必要があります。

M&Aの専門家に相談し、適用可能かどうかを確認するとよいでしょう。

3-2.株式の評価方法の見直し

株式の評価方法を適切に見直すことで、譲渡益を抑え、課税対象額を減らせるケースがあります。

特に非上場株式の評価では、純資産価額方式や類似業種比準方式など、複数の評価方法が存在します。

状況に応じた最適な評価方法を選択することで、税金対策の効果を高められるでしょう。

4.買い手側ができる税金対策

買い手側においても、M&Aに伴う税負担を抑えるための工夫が可能です。減価償却費の活用や税制優遇措置の適用など、計画的に進めることがポイントです。

4-1.減価償却費の活用

M&Aで取得した資産については、減価償却によって課税所得を抑えることが可能です。

特に事業譲渡で取得した設備や無形資産の減価償却は、毎年の経費として計上できるため、長期的な節税効果が期待できます。

したがって、譲渡対象資産の適切な評価が重要です。

4-2.税制上の優遇措置の活用

M&Aでは、一定条件下で適用可能な税制優遇措置が存在します。

たとえば、中小企業向けの税制措置や地方活性化を目的とした優遇制度などが挙げられます。

これらを最大限に活用するためには、制度の最新情報を把握し、適用要件を満たす取引を設計することが必要です。

利用できる優遇措置がわからない場合は、専門家に相談すると状況に合わせて利用できる制度をアドバイスしてもらえます。

5.M&Aの税金に関わるよくある失敗例

M&Aをする際は、税金に関するよくある失敗例と、その対策を理解しておくことが重要です。失敗例を事前に把握することで、税務リスクを回避できる可能性が高まります。

5-1.税金計算のミス

M&Aにおける売却益や資産評価に基づく計算は複雑で手続きも煩雑なため、社内だけで対応しようとすると計算ミスが生じるリスクがあります。

計算ミスにより、想定外の税負担が発生する可能性があるので注意が必要です。特に譲渡益や取得費用の計算ミスは税額に大きな影響を与えるおそれがあるので慎重に対応しましょう。

準備段階から税理士などの税金に関する専門家に相談することで、計算ミスなどのリスクを減らせます。

5-2.税制改正への対応不足

税制改正による規定変更に対応できていないと、予期せぬ税負担やペナルティを受ける可能性があります。

税制は頻繁に改正されるため、最新のルールを把握しないままM&Aを進めると、取引が不利な条件となる場合があるので注意が必要です。特に、譲渡益の計算方法や減税措置の適用条件が変更されていることに気づかないケースも少なくありません。

この問題を回避するためには、最新の税制改正情報を常に確認し、変更点に応じた対応策を講じることが求められます。

税務の専門家を活用して事前にリスクを洗い出し、柔軟に計画を修正し、不要な負担を最小限に抑えることがポイントです。

5-3.申告期限の遅延

申告期限を守らないと、延滞税や加算税が発生し、余計なコストがかかるだけでなく、税務当局との信頼関係にも影響を及ぼします。

特に、M&Aは複数の手続きが並行して進むため、税務申告を後回しにしがちです。M&Aの計画段階から税務スケジュールをしっかりと設定し、期限内に必要な書類をそろえることが重要です。

また、専門家と連携し、申告内容の確認や進捗管理を徹底することで、期限内に適切な申告をすることができるでしょう。計画的な対応が、トラブル回避とコスト削減につながります。

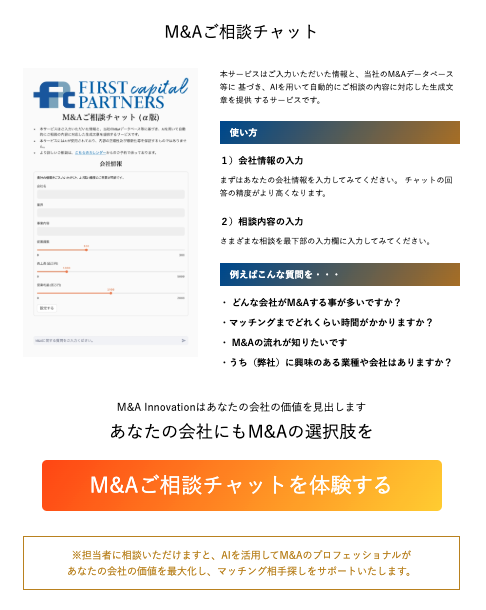

6.M&Aについて相談するならファーストパートナーズ・グループへ

M&Aを検討中の方には、ファーストパートナーズ・グループをおすすめします。

ファーストパートナーズ・グループには、大手金融機関出身者が多数在籍し、高いスキルを持つ各分野のエキスパートが揃っています。全国の主要地域に拠点を持ち、さまざまな分野の企業と提携しており、企業のステージに応じたサービスを展開しています。

スタートアップ企業の資金調達支援や事業拡大支援、M&Aによる事業承継やIPOの実現など、幅広いサポートを行っています。また、M&A成立後も、運用戦略の提案や資産増大の支援など、長期的なサポートを提供しています。

ご相談は無料で行っております。

これを機に、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

7.まとめ

M&Aには様々な税金の種類があり計算は複雑ですが、税金対策を適切に行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。

M&Aを検討する際には、M&Aのアドバイザーや税理士などの専門家に相談して最適なスキームを選択し、税務リスクを最小限に抑えることが重要です。