- スモールM&Aが何か分からない

- スモールM&Aのメリットやデメリットは何?

- スモールM&Aをしたいけど、どこに相談すれば良いの?

スモールM&Aに関するこのようなお悩みがあるのではないでしょうか。

この記事を読むことで、スモールM&Aのメリット、デメリットや具体的な流れについて、深く理解できるようになります。

スモールM&Aの相談実績が豊富なプロが、スモールM&Aのメリットやデメリットについて解説します。

1. スモールM&Aとは?

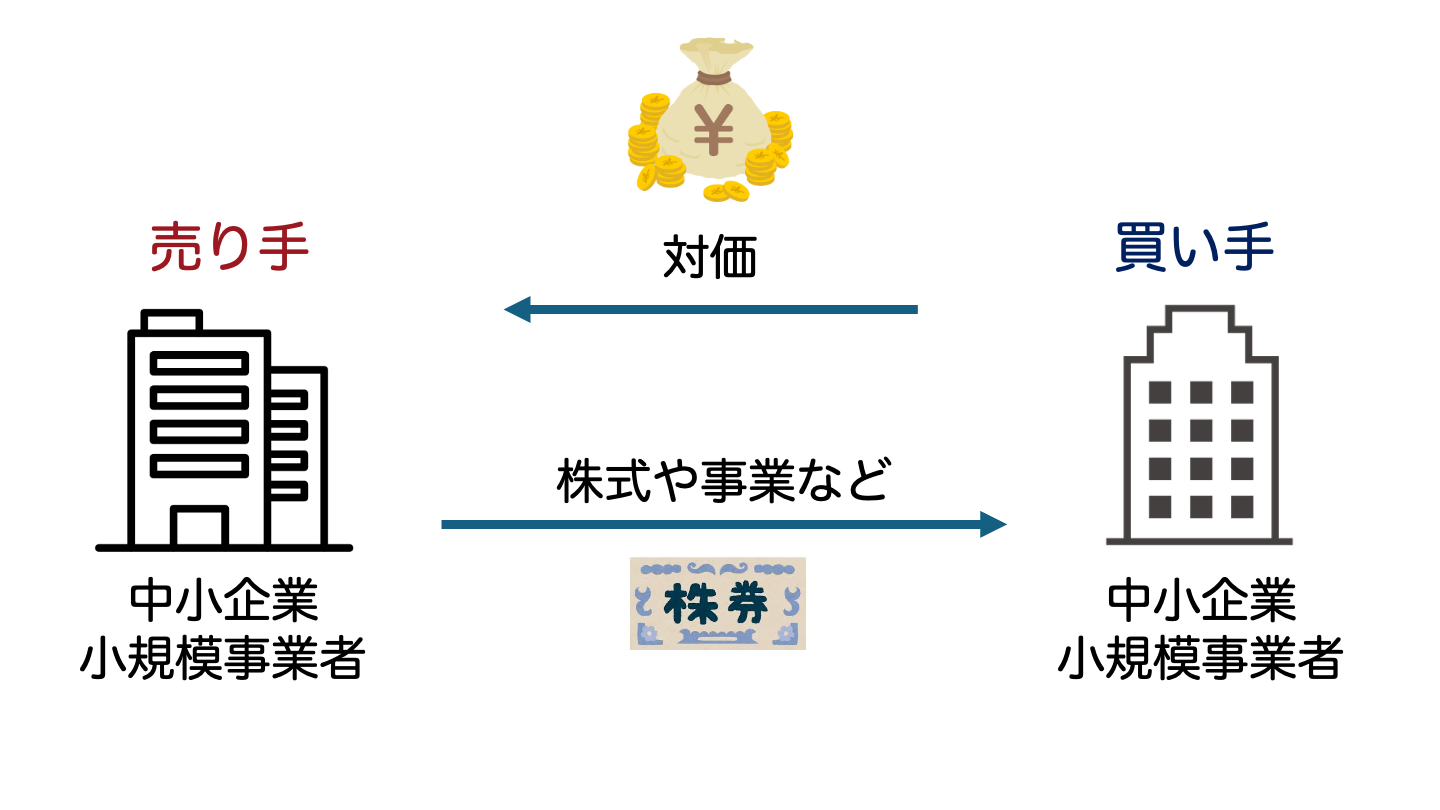

スモールM&Aとは、規模の小さな事業・会社を対象に行われる売却や買収を指します。

スモールM&Aは、法律で定められている言葉ではなく事業者により意味は異なります。

一般的には「売り手・買い手の片方または両者の年間売上高1億円以下」または「M&Aによる売買価格が1億円以下」の取引で用いられます。

たとえば、地方で地元密着型の小規模飲食店が後継者不在のまま閉店寸前だったところを、新たなオーナーが買収するといった例をスモールM&Aと呼びます。

小規模事業者にも手の届く価格で取引ができることはスモールM&Aの大きな特徴です。

1-1. スモールM&Aの種類

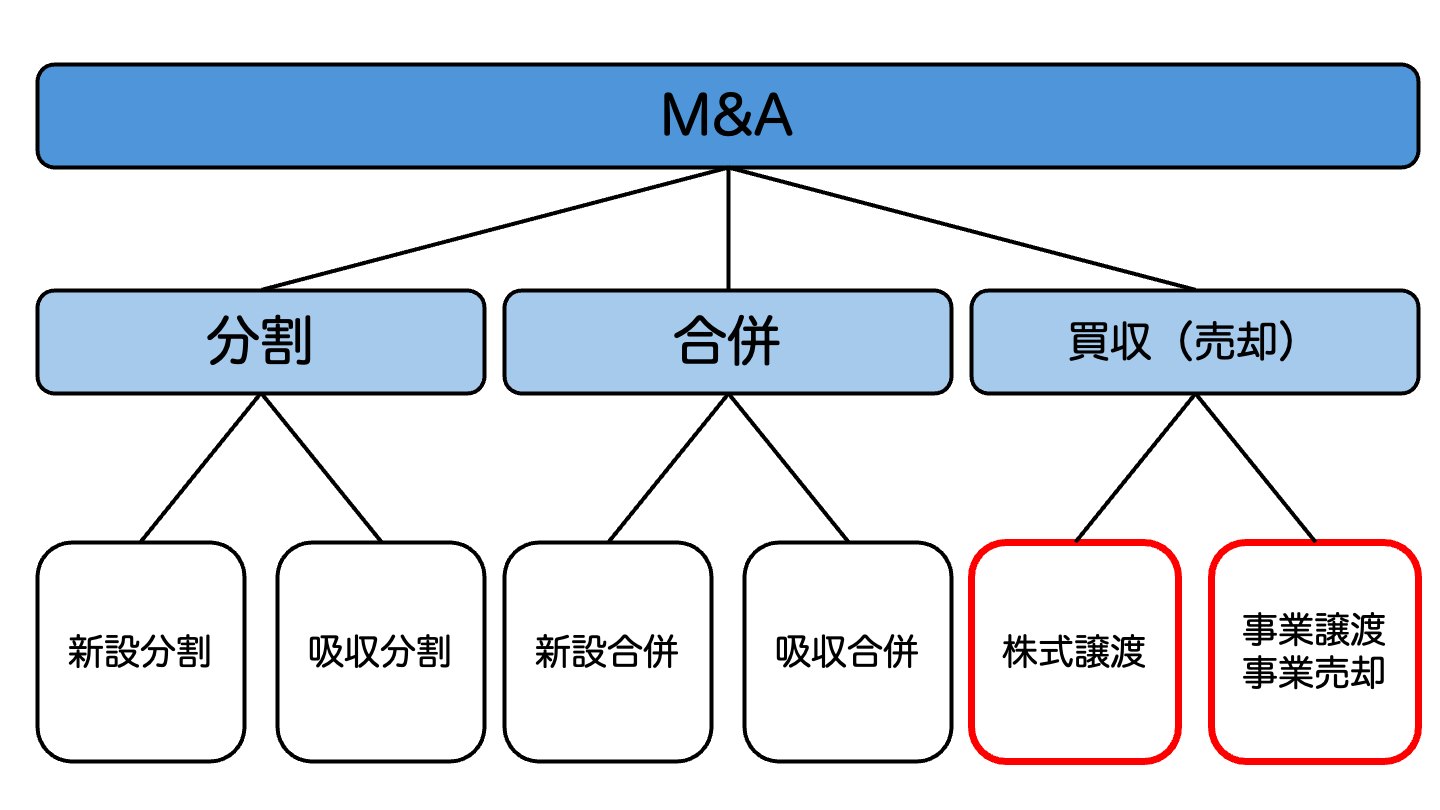

M&Aの手法には買収、合併、分割がありますが、スモールM&Aでは買収の株式譲渡や事業譲渡が主流です。

株式譲渡は、売り手企業の株式を買い手に譲渡することで、会社の経営権を移転させる方法です。売り手企業の株主が変更になるだけで、会社組織が変わるわけではないので、比較的簡便に手続きを行うことができる点、売り手企業の従業員の雇用や取引先との契約関係もそのまま移転できる点がメリットです。

事業譲渡は、売り手が持つ事業の一部や全てを引き継ぐ手法です。株式譲渡と異なり、譲渡する物が「事業」であり、売り手にとってのメリットは、会社の経営権が残る点、株主全員の同意を得る必要がなく株式譲渡よりも手続きが簡単である点です。

ただし、売り手が一度譲渡した事業と同種の事業は、同一および隣接した地域では会社法に則り20年間行うことができません。。

1-2. M&Aとの違い

スモールM&Aは、一般的なM&Aとは違い小規模な会社を対象としており、一般的なM&Aとは規模と進め方が異なります。

大手企業同士のM&Aでは数十億円にもなる巨額の資金や大掛かりな調整が必要になる一方、スモールM&Aは比較的少ない投資額や労力で実行できる場合が多いです。

実際に、数百万〜数億円程度の買収額で経営者の交代が行われ、新たな活路を見いだしている事例も少なくありません。小額でM&Aを実施できることから、選択肢としてのスモールM&Aに魅力を感じる経営者も多くいます。

2. スモールM&Aが最近注目を集めている理由

M&Aが注目された理由として、M&Aの戦略としての有用性や経営者引退の手段としてM&Aを選択する企業が増加したことなどが理由の一つに挙げられます。

スモールM&Aが注目されている理由は、事業承継したい経営者が増えているからです。

少子高齢化や地方の過疎化が進む中で、「中小企業経営者の高齢化」や「中小企業の後継者不足」が深刻化していると指摘されています。こうした社会背景から、廃業の危機を回避しつつ事業承継をしたい中小企業経営者と、低リスクでビジネスを始めたい買い手の思惑が合致した動きが増えていると考えられます。

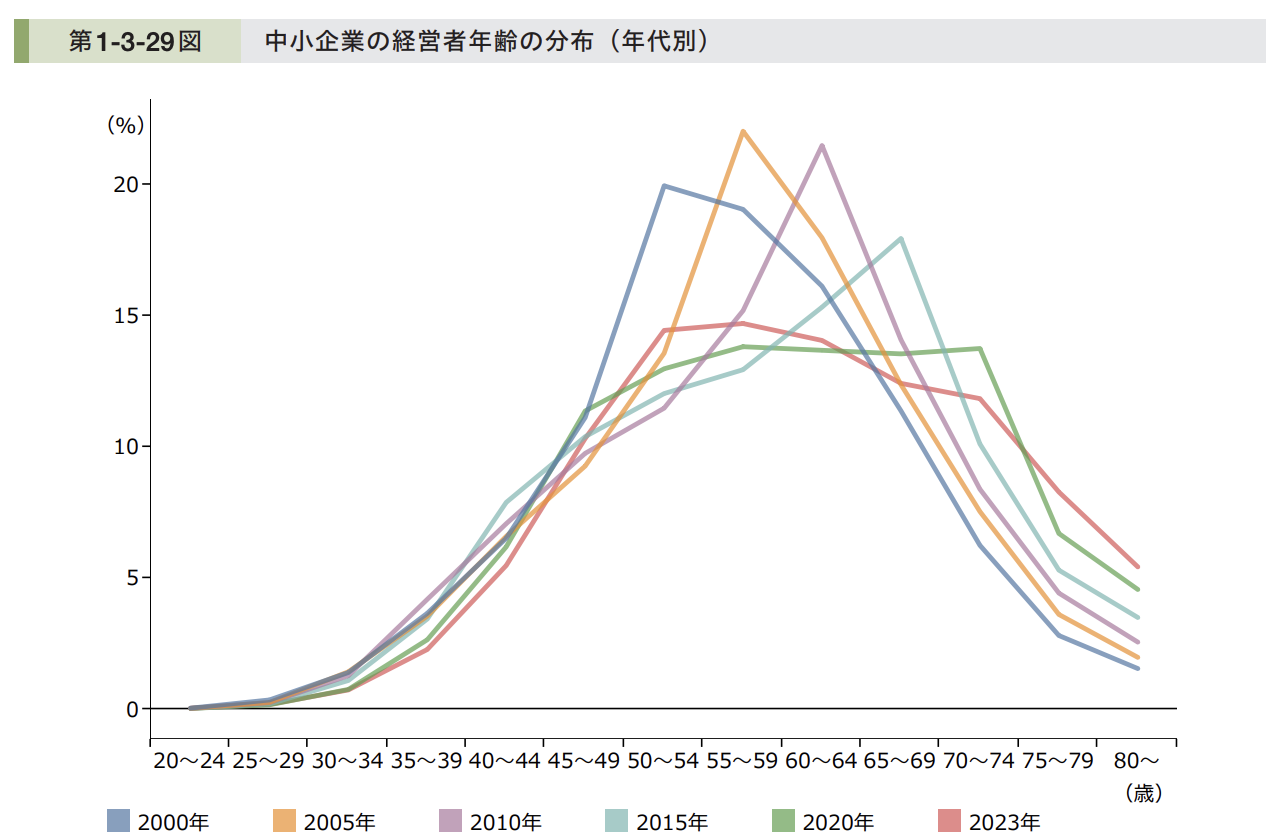

2024年版の中小企業白書によると、2000年の経営者年齢のピークが「50〜54歳」に対し、2020年には「70〜74歳」にピークが移動しています。2023年には「55〜59歳」にピークが移動しているものの、依然として70歳以降の経営者の割合が多いです。

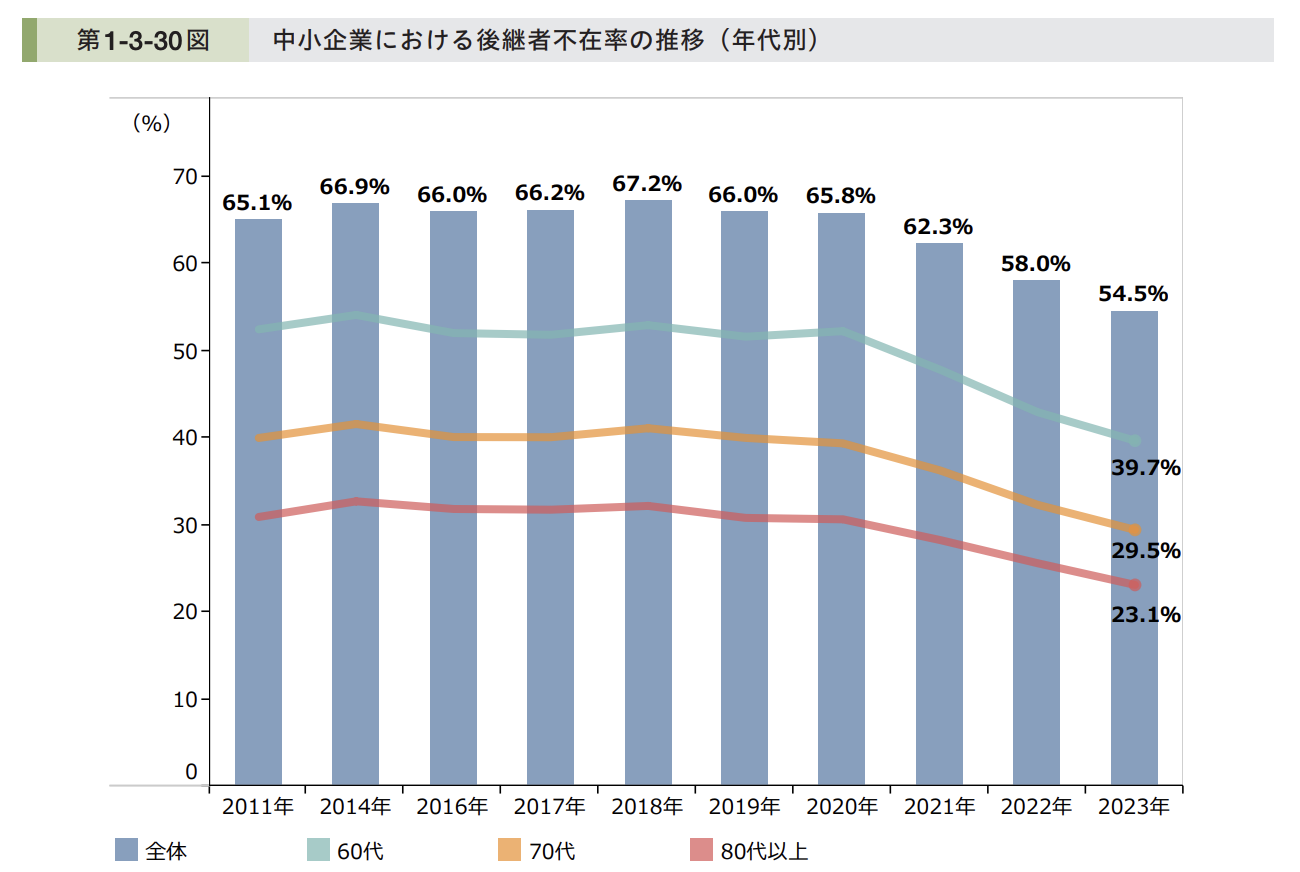

また、中小企業の後継者不在率は2018年に67.2%であったのに対し、2023年には54.5%に減少しているものの、依然として半数以上の中小企業において後継者が不在であり、経営者が60代以上の企業のうち約4割は後継者不足というのが実情です。

これらの背景から、親族や従業員に後継者がいなくとも、会社や事業を譲渡することで会社を存続させることができるスモールM&Aに注目が集まっています。

3. スモールM&Aのメリット

| 立場 | メリット |

| 譲渡企業(売り手) | 事業承継の問題を解決できる |

| 経営者の個人保証から解放される | |

| 企業の存続や発展に繋がる | |

| 従業員の雇用を継続できる | |

| 譲受企業(買い手) | 通常のM&Aよりも安価で買収できる |

| 投資金額を回収しやすい | |

| 経営資源が揃っている状態で独立や開業ができる |

譲渡企業(売り手)または譲受企業(買い手)のそれぞれの立場から見たメリットについて、以下で解説します。

3-1. 譲渡企業(売り手)のメリット

まずは、譲渡企業(売り手)の4つのメリットを解説します。

3-1-1. 事業承継の問題を解決

大きなメリットとして、中小企業の事業承継の問題を解決することができます。

スモールM&Aを活用することで、廃業ではなく事業を継続する道を選ぶことが可能だからです。

経営者の高齢化に伴う後継者不在は、多くの中小企業が抱える深刻な課題です。

親族や従業員以外の第三者に会社や事業を譲ることで、従業員の雇用を守りつつ経営者が引退を実現したケースが多くあります。

そうした事例が広がるにつれて、スモールM&Aは事業承継の有効策として活用が進んでいます。

3-1-2. 経営者の個人保証からの解放

スモールM&Aをすることで、経営者は個人保証から解放されます。

スモールM&Aによって事業を譲り渡す場合は、買い手が融資を引き継ぐか返済方法を再交渉することで、経営者個人の責任が軽くなることが期待できるからです。

中小企業では、融資を受ける際に経営者個人が保証人になるケースが多くあります。

譲渡額で既存の借入を一部でも返済できるなら、経営者は個人のリスクを抑えた上でセカンドキャリアを歩むことが可能です。そうした意味でも、個人保証の重荷から解放されるメリットは大きいとされています。

3-1-3. 企業の存続や発展

売り手企業の存続や更なる会社発展でもメリットがあります。

売り手が会社を手放すというと一見ネガティブに捉えられがちですが、新たな経営者の下でさらなる発展を遂げる事例が多く存在します。

なぜなら新しい経営者が積極的な事業投資や事業モデルの変革を進めることで、これまで停滞していた企業が成長軌道に乗る可能性があるからです。

たとえば古くから続く地元企業を若手起業家が買収し、SNSを活用した販路拡大に成功したといった事例が象徴的です。

このように企業が存続し会社が発展するというメリットがあります。

3-1-4. 従業員の雇用の継続

スモールM&Aによって、従業員の雇用を継続することも可能です。

譲渡先がしっかりと事業を引き継いでくれれば、売り手側が気にかける従業員の雇用が維持される見込みが高まります。

実際は、買収後も従業員の待遇をできるだけ維持してノウハウを活用し、事業を発展させているケースが多いです。。

売り手の経営者にとってスモールM&Aは長年苦楽を共にした従業員への責任を果たせる選択肢となります。

3-2. 譲受企業(買い手)のメリット

次に、譲受企業(買い手)の3つのメリットを解説します。

3-2-1. 通常のM&Aよりも安価で買収可能

買い手にとっては、比較的安価で買収できる点が大きなメリットです。

大規模な企業買収に比べると、スモールM&Aは中小規模の事業者を対象にしているため、安価で事業や会社を手に入れられる傾向にあります。

資金力が限定的な個人や中小企業でも、準備しやすい金額で売買が成立する余地があるため、事業拡大や新規参入を狙う場面で魅力的な選択肢になります。

実際に数千万円程度で小規模飲食店や工場を買収し、そのまま事業を続けながら黒字化させる例もあります。

こうした実情から、リスクを抑えつつ起業や事業展開を図りたい人からのニーズは高いです。

3-2-2. 投資金額を回収しやすい

スモールM&Aで投資した金額は回収しやすいです。

なぜなら、買収額が大規模M&Aより抑えられるため、投下資本の回収期間も短くなりやすいからです。

短期間で投資を回収できれば、その後の利益を新規投資や事業拡大に回す余裕が生まれるのが大きな利点となります。

たとえば中小規模の介護施設を買収して運営を効率化し、早期に安定収益を生み出したケースなどがあります。

スモールM&Aは買い手にとって費用対効果を重視したビジネス戦略を実現しやすく魅力的です。

3-2-3. 経営資源が揃っている状態で独立や開業ができる

経営資源が準備できている状態で独立開業ができます。

スモールM&Aで既存の会社を丸ごと買収すると、既に社内体制や取引先、従業員などの経営資源が整っているため、独立や開業の難易度が大幅に下がるからです。

例えば、洋菓子店の独立開業をゼロから行う場合、人材の採用や設備投資、顧客開拓など多大な手間と費用がかかります。そこで、既存の洋菓子店をスモールM&Aにより買収して、レシピやブランドイメージを活かしながら自分好みにリブランディングを行い、迅速に事業を軌道に乗せることが可能です。

スモールM&Aは新規参入者や第二創業を目指す経営者にとって現実的な選択肢になっています。

4. スモールM&Aのデメリット

| 立場 | デメリット |

| 譲渡企業(売り手) | 売却後は買い手の元で経営の意思決定が行われる |

| スモールM&Aの交渉で主導権を握れる可能性がある | |

| 売り手の条件を満たす買い手を見つけることは難しい | |

| 譲受企業(買い手) | 人材、顧客や取引先などのステークホルダーが離れてしまう可能性がある |

| 売り手の会社情報が不足するかもしれない | |

| 良い企業が見つからない可能性がある |

大小さまざまなメリットがある一方で、スモールM&Aには注意すべきデメリットも潜んでいます。これらのスモールM&Aのデメリットについて以下で解説します。

4-1. 譲渡企業(売り手)のデメリット

まず、譲渡企業(売り手)の3つのデメリットを解説します。

4-1-1. 売却後は買い手の元で経営の意思決定が行われる

会社を売却した後、会社の方向性を左右する意思決定が新しい経営者に委ねられることになります。譲渡後に会社の理念や経営方針が大きく変わる可能性があるため、創業者や古参社員にとっては戸惑いが生じるかもしれません。

たとえば今まで地域密着で運営してきた事業方針が、買い手の判断で全国展開に切り替えられるなどの変化もあり得ます。売り手側の経営者や社員が価値観の変化に対応しきれず苦しむケースが起こり得る点に注意が必要です。

4-1-2. M&Aの交渉で主導権を握られるかもしれない

スモールM&Aでは、買い手が提案する金額や条件に対して、売り手が充分に対抗できない状況が生じる可能性があります。

というのも後継者不在や早急に資金が必要といった事情を抱えている場合、買い手に足元を見られてしまうリスクがあるからです。

たとえば本来よりも安い買収額を提示されたが、早期に売却しなければならない事情があって泣く泣く応じたケースがそれにあたります。そうした事態を回避するためには、複数の候補との交渉を並行して進めるなど、スモールM&Aに対する戦略的な動きが求められます。

4-1-3. 売り手の条件を満たす買い手を見つけることは難しい

企業の業種や所在地、経営方針などによっては、売り手側が希望する条件に見合う買い手がなかなか見つからないことがあります。

地理的に不便な地域であったり、収益構造が複雑だったりすると、買い手にとって魅力的な投資対象にならない場合もあります。

たとえば赤字が続いている事業でも、地域雇用の維持を条件として売りたい経営者もいるため、条件をすべて満たす相手を探すのは難易度が高いです。こうした理由から、スモールM&Aでも買い手探しに時間がかかるケースが珍しくありません。

4-2. 譲受企業(買い手)のデメリット

次に、譲受事業(買い手)の3つのデメリットを解説します。

4-2-1. 人材、顧客や取引先などが離れてしまう

買収後に経営方針や運営体制が変わることで、長年従事してきた従業員、顧客や取引先が離脱してしまう可能性があります。

環境の変化が大きいほど、社員のモチベーション低下や取引先からの信頼低下が起こるケースが少なくないためです。

たとえば飲食業で店名やメニューを大幅に変更したところ、従来の常連客が足を運ばなくなったという事例も存在します。結果として新体制での売上や利益が想定より伸び悩むことが、買い手にとって大きなリスクになるのです。

4-2-2. 会社情報が不足するかもしれない

買い手が売り手企業の情報を十分に得られない可能性があります。

中小企業は経営状況や財務情報を厳密に整理していない場合があるためです。

不確かな情報に基づいて将来のシミュレーションを立てると、期待とは異なる結果になることも考えられます。

たとえば、実際の在庫数や資金繰りが不明瞭で、買収後に多額の追加資金が必要になったケースなどがあります。そうしたリスクを軽減するためにも、契約成立前の売り手企業の調査(デューデリジェンス)を入念に行うことが欠かせません。

4-2-3. 良い企業が見つからないことがある

そもそも買収に値する魅力的な企業が市場に出回っていない場合、スモールM&Aを検討しても実行に移せないケースが考えられます。

人気の業種や立地条件が良い企業は、すでに他の買い手と競合する可能性が高く、希望の価格帯で取得できないことがあるためです。

たとえば売却先として不動産業者や他の同業者など、さまざまな候補が名乗りを上げると買い手同士の奪い合いになることがあります。買い手は、売り手に対して妥協できる条件や譲れない条件を予め準備段階で決めておくことが必要となります。

5. スモールM&Aの相談先

M&Aの専門家や公的機関を活用することで、スモールM&Aの手続きをスムーズに進められる可能性が高まります。

なぜなら事業承継や法務・税務の専門知識を持った人々のサポートを得れば、リスクを最小限に抑えた取引が期待できるからです。

たとえば事業承継・引継ぎ支援センターやM&A仲介会社、M&Aアドバイザリー会社などが、マッチングや手続きのアドバイスを行っています。

こうした相談先を活用することで、初めてのスモールM&Aでも安心して進められます。

| 相談先 | 概要 |

| 事業承継・引継ぎ支援センター | 中小企業庁が設置している公的機関の立場から公平なアドバイスが可能 |

| 弁護士事務所・税理士事務所・会計事務所 | 法務や税務について詳しい知見を持つ 顧問先として、弁護士事務所等があるなら有効的 |

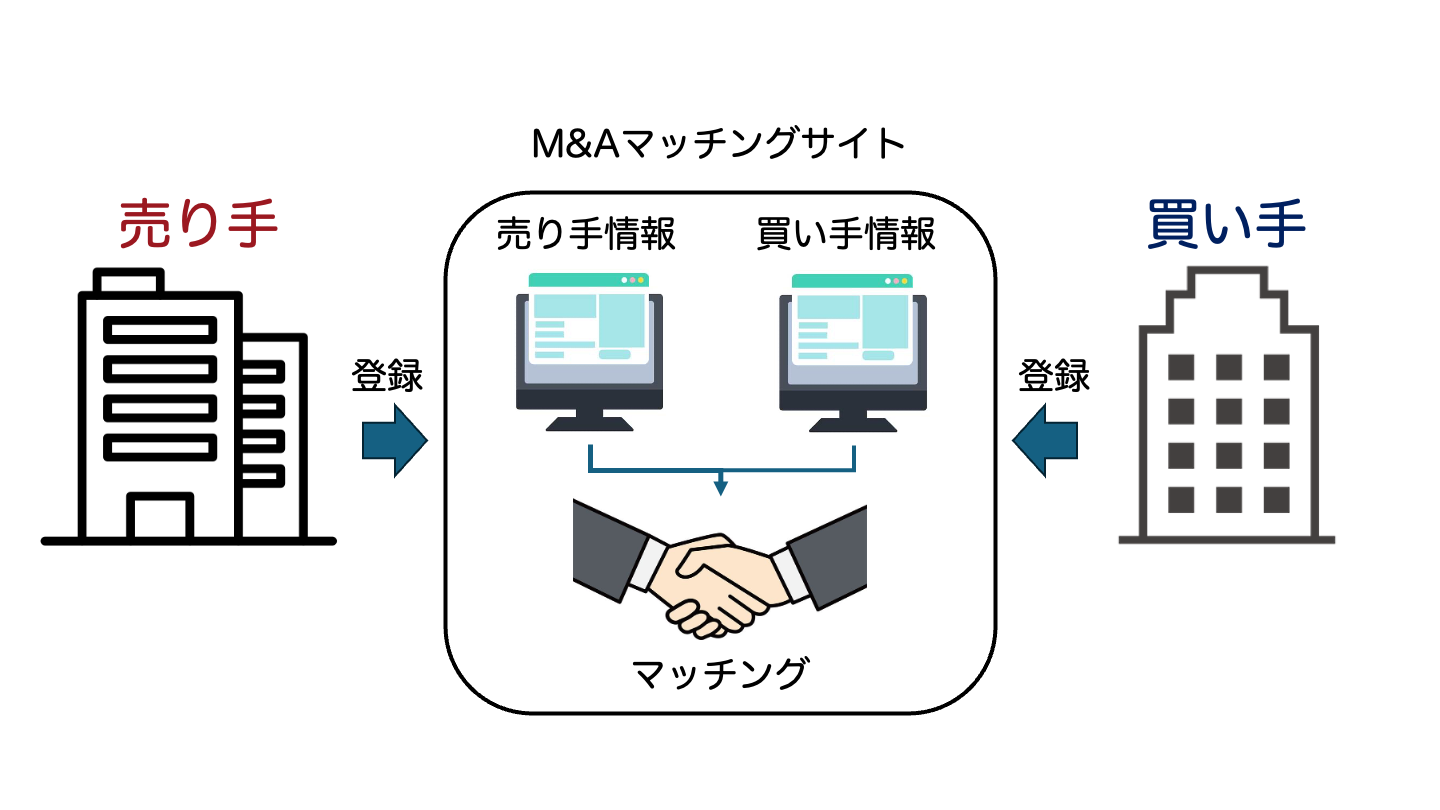

| M&Aマッチングサイト | 事業内容や売買希望額などの条件をオンラインで確認可能 |

| M&A仲介会社 | M&A仲介の実績が豊富であり、M&Aに関する知識が蓄積されています。買い手と売り手の仲介的な立場から意見を聞きたい方には推奨される |

| IFA | 第三者の視点から、俯瞰的で公平なアドバイスが可能特定の金融機関に属さない独立した立場からの意見が聞きたい方に適している |

以下でそれぞれ解説します。

5-1. 事業承継・引継ぎ支援センター

中小企業庁が全国に設置している公的な機関として、多くの事業承継をサポートしています。

行政機関ならではの信頼性と敷居の低さから、相談料が無料である点が利用しやすい特徴です。たとえば、地方の小規模事業者が後継者探しに苦戦していた際に、引継ぎ支援センターを通じて同業界の買い手とマッチングを成立させた報告例もあります。このように公的支援を活用することで、スモールM&Aをより身近に感じられるはずです。

5-2. 弁護士事務所・税理士事務所・会計事務所

法務や税務に関する高度な知識を要する場面では、専門家の力が不可欠です。

契約書の作成や税務上のメリット・デメリットの検討は、買い手と売り手双方の利益を守るうえで重要になります。たとえば株式譲渡の場合、譲渡益にかかる税率や繰越損失の扱いなど、細部を適切に把握しなければ後で思わぬ負担を強いられることもあるようです。そうしたトラブルを避けるために、専門家への相談が推奨されています。

5-3. M&Aマッチングサイト

インターネット上で売り手と買い手をつなぐサービスとして、M&Aマッチングサイトの存在感が高まっています。誰でも手軽に登録でき、事業内容や売買希望額などの条件をオンラインで確認し合えるのが利点です。たとえば特定の地域や業種に絞り込んで検索し、売り案件の詳細を見比べることで効率的に候補を探せる機能を備えているところもあります。こうした利便性から、初めてM&Aに挑戦する個人や小規模経営者に好まれる傾向があるようです。

5-4. M&A仲介会社

M&A仲介を専門とする企業は、売り手と買い手の間に立って交渉を取りまとめてくれます。自社で相手先を探す手間が省けるうえ、手続き全般をサポートしてくれるため時間と労力を大幅に削減できます。たとえば企業価値の算定から契約書作成、デューデリジェンスのコーディネートまで、一貫して仲介会社が対応してくれるケースも珍しくありません。こうした総合的なサポートが得られる分、手数料が高くつく場合もありますので事前に確認しておく必要があります。

5-5. IFA

Independent Financial Advisor(独立系ファイナンシャルアドバイザー)も、スモールM&Aをサポートする立場として活躍しています。特定の金融機関に属さず、クライアントの利益を最優先して提案を行う姿勢が特徴です。

たとえばクライアントの事情に合わせて金融商品や買収スキームを中立的に選べるため、柔軟なサポートを期待できます。こうしたサービスを利用することで、経営者の意向に沿った最適なM&A戦略を立案できるでしょう。

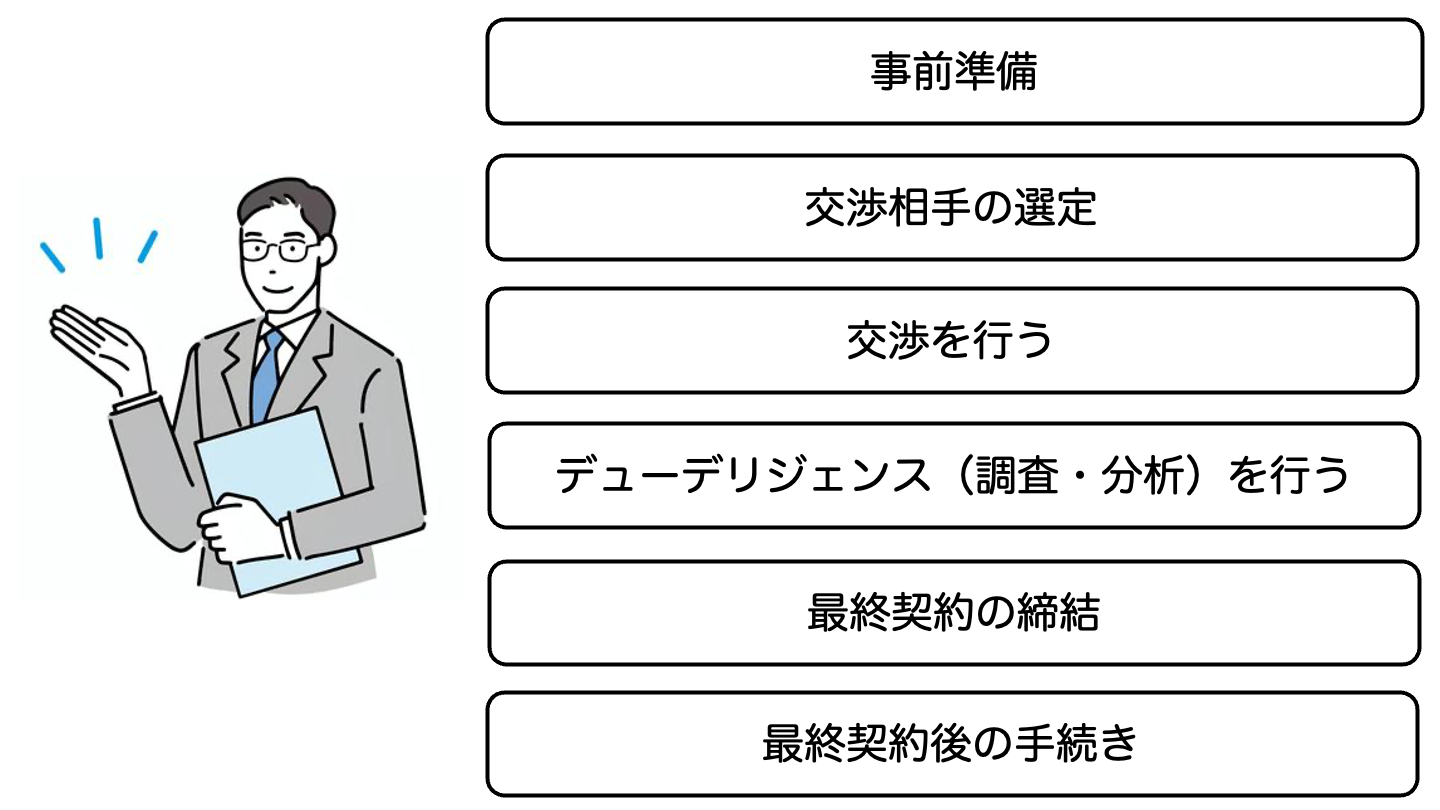

6. スモールM&Aの手続きと一連の流れ

売り手と買い手が合意に至るまでには、以下のプロセスを踏むことになります。

スケジュール管理や専門家との連携がスムーズに運ぶほど、リスクを抑えたM&Aを実現できる点が重要です。

初期の事前準備から最終契約の締結まで段階的に進め、デューデリジェンスを通して相手企業の実情を細かくチェックする流れが一般的です。

こうした手順を踏むことで、売り手・買い手の双方が納得できる取引に近づけます。

6-1. 事前準備

最初に行う作業は、売り手と買い手それぞれが目的や希望条件を明確にすることです。自社の財務状況や人材構成を整理し、どの程度の譲渡価値があるのかを把握しておくと交渉を有利に進めやすいです。たとえば将来の事業計画や資金調達方法を事前に検討しておくと、話し合いがスピーディーに展開しやすくなります。十分な準備を整えることで、お互いの期待値を正しくすり合わせる一歩を踏み出せます。

6-2. 交渉相手の選定

マッチングサイトや仲介会社、公的機関などを通じて、譲渡先や買収先を探す段階では多角的な視点が必要です。業種や所在地、企業の将来性などを比較検討し、条件に合致する候補をいくつかピックアップして面談する流れが一般的だといわれています。たとえば経営理念や企業文化が大きく異なる相手と組むと、後々の経営方針で対立が起こりやすいです。だからこそ複数の候補を適切に見極め、最終的に折り合う相手を決定するプロセスが欠かせません。

6-3. 交渉を行う

売却額や引継ぎ範囲、従業員の処遇など多岐にわたる条件を擦り合わせる場面で、双方に納得感が得られるまで話し合いを行います。スモールM&Aとはいえ、金額や雇用問題などの重要事項に関しては慎重な取り決めが必要です。たとえば譲渡後の経営方針やブランド継承の有無など、小さな企業ほどオーナーの個性が反映されやすい点が議論の焦点になることもあります。そうした細部を詰めることで、スムーズな経営移行につながる取引を目指します。

6-4. デューデリジェンス(調査・分析)を行う

買い手は会社の財務・税務・法務情報などを専門家と協力して詳細に調査し、潜在的なリスクを洗い出します。情報が十分でないと、後に不正や隠れた負債が発覚して思わぬ損失を被る恐れがあるからです。たとえば過去の契約書や顧客リスト、在庫状況などを細かくチェックし、経営上の問題点や訴訟リスクがないかを確認する事例が多く見られます。こうした分析を通じて最終的な買収額や契約内容を再調整し、安心して契約を結べる体制を整えます。

6-5. 最終契約の締結

交渉内容とデューデリジェンスの結果を踏まえ、双方が合意した条件を正式な契約書に落とし込みます。法的な拘束力を持つため、弁護士などの専門家のチェックを受けることが一般的です。たとえば株式譲渡契約書や事業譲渡契約書に加え、重要なポイントを補足した合意書を作成するケースもあります。契約締結に至ることで、売り手と買い手が同じゴールを共有し、次のステップへと進んでいくわけです。

6-6. 最終契約後の手続き

契約が成立すると、具体的な事業移管のために社内外での引き継ぎ作業が始まります。銀行口座や許認可の名義変更、顧客や取引先への周知、従業員との面談など、現場レベルでの対応が求められることが多いです。たとえば飲食店の店舗経営では、仕入れ先や予約管理システムなどをスムーズに引き継ぐ必要があります。こうした実務面を丁寧に行うことで、新体制での事業運営を安定させていくことができるでしょう。

7. スモールM&Aの失敗例と対策

買い手にとってスモールM&Aは手軽に見えますが、十分な準備や情報収集を怠ると痛手を被ることがあります。

小規模な企業であっても、経営方針の食い違いや財務リスクなどの問題が顕在化すると損失が大きくなりかねないからです。

一方で、売り手にとって想定したよりも安価に見積もられてしまうなどの失敗が想定されます。

以下で、失敗例と対策について解説します。

7-1. 【売り手】想定していた額より低く見積もられる

売り手が自社の価値を過大評価していると、買い手とのギャップが大きくなりすんなりと交渉がまとまらない恐れがあります。

交渉決裂を避けたいあまり、大きく値下げしてしまう事態もあり得ます。たとえば数千万円で売れると思っていた事業が、実際には数百万円しか評価されないケースもあります。

こうした問題を防ぐには、客観的な企業価値査定や複数社からの査定を受けるといった地道な作業が必要です。

7-2. 【買い手】買収企業の理解不足

買い手が売り手のビジネスモデルや業界特性を十分に把握しないままM&Aを実行すると、運営の現場で予想外の障壁に直面することがあります。

経営ノウハウが異なる業界に進出する際には、すでにいる売り手企業の従業員や取引先と連携を取るのが難しいと感じるケースもあります。

たとえば製造業の経験しかない経営者がいきなりITサービス企業を買収し、技術面での意思決定が遅れてしまう例などが該当します。

買収前には、対象企業の事業内容を具体的に理解することが必須といえます。

7-3. 【買い手】経営者としてのスキル不足

スモールM&Aによって経営者となった後、経営者としての資質やマネジメント力が問われる場面が多々あります。

買い手自身がビジネスの基本を十分に習得していない場合、社員の指導や組織づくりで苦戦することがあるからです。たとえばリーダーシップが発揮できず、旧来のスタッフとの関係性がギクシャクしてしまうケースも見受けられます。

そういった事態を避けるためにも専門家から助言を得たり経営セミナーに参加したりといった努力が欠かせません。

7-4. 【買い手】従業員とのコミュニケーションが不足

スモールM&A後に従業員が離職して、事業が回らなくなることもあります。

経営者が変わると、従業員のモチベーション低下や反発することがあるためです。

買収後の新体制を円滑に機能させるには、従業員と十分に話し合い、方針や目標を共有するコミュニケーションが欠かせません。人間関係の摩擦が生じると、モチベーションの低下や離職の増加といった問題に直結する可能性が高いです。

そうしたトラブルを回避するためにも、買収初期段階から誠実な情報開示と対話を意識することが重要です。

8. まとめ

小規模企業の譲渡・買収を指すスモールM&Aは、後継者不足や新規参入の手軽さといった観点から、今後ますます注目が高まると考えられます。

大きなメリットがある一方で、情報不足や交渉力の問題などリスクが潜むのも事実です。

そこで専門家の力を借りつつ、デューデリジェンスや交渉相手とのコミュニケーションを徹底して行い、円滑な引き継ぎを実現することが大切になります。

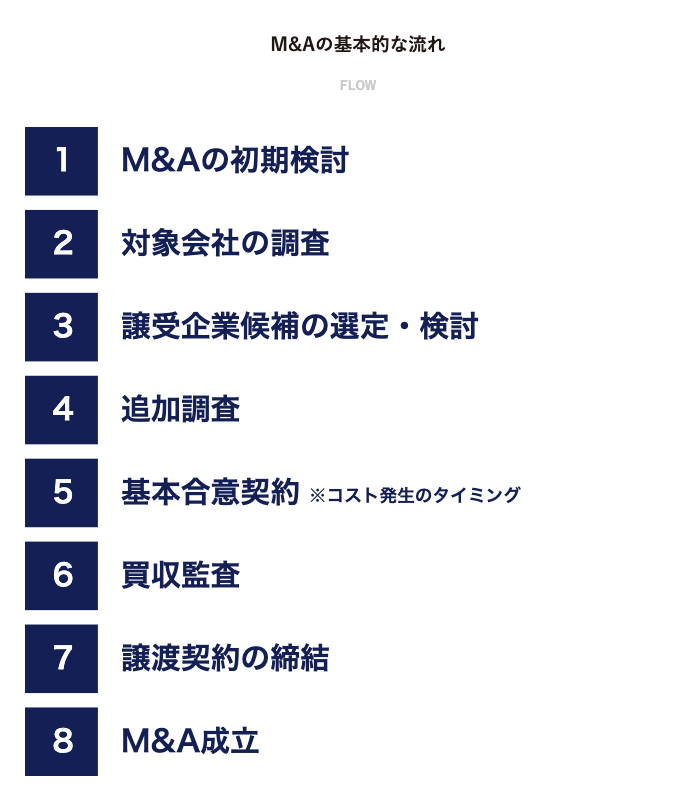

ファーストパートナーズでは、M&Aの初期検討からM&A成立、その後の資産運用までワントップで支援するサポート体制があります。

これを機に一度検討されてみてはいかがでしょうか。

ご相談はこちらから。