市場が大きく変動する波乱相場とは、金融市場が一時的に大きく変動し、不安定な状態に陥る局面を指します。

リーマン・ショックやコロナショックのように突発的な出来事で投資家心理が動揺し、価格が乱高下する状況では、冷静な判断が非常に重要です。心理的に動揺する場面とはいえ、こうした局面は、適切に対応すればむしろ資産形成の好機にもなり得ます。

本記事では、波乱相場の定義や原因、投資家が陥りやすい心理、そして具体的な戦略までをわかりやすく解説します。

1. 「波乱相場」とは何か?

波乱相場とは、通常の値動きの範囲を超えて、短期間で価格が大きく上下する不安定な市場の動きのことを指します。

通常の値動きとは異なり、予測困難な材料によって突発的に発生するのが特徴です。たとえば、政治・経済の突発的な出来事や自然災害、地政学的リスク、金融政策の変更などが影響を及ぼします。

1-1. 波乱相場の定義と特徴

波乱相場では、投資家心理が大きく揺れ動き、「パニック売り」や「狼狽買い」が連鎖的に発生する傾向があります。そのため、ボラティリティ(価格変動率)が一時的に非常に高くなり、テクニカル分析や過去のパターンが通用しにくくなる場合もあります。

また、波乱相場では短期間での価格急変が続くため、長期的な視点や冷静な判断が重要とされます。多くの投資家が不安定な相場に対応しきれず、大きな損失を被る一方で、冷静な判断を心がけることで大きなチャンスともなり得ます。

波乱相場を判断するのに利用される代表的なものとしてなお、VIX指数が挙げられます。これは、(S&P500のオプション取引をもとに算出される30日先の予想変動率を示す指標です。市場の不安心理を反映する代表的な指標であり、「恐怖指数」とも呼ばれており、数値が高いほど投資家の警戒感が強いとされています。

1-2. 過去の代表的な波乱相場の事例

過去の相場の歴史を振り返ると、波乱相場は周期的に発生しており、いずれも金融市場に大きな影響を与えてきました。以下に代表的な3つの事例を紹介します。

1. リーマン・ショック(2008年)

2008年に起きたリーマン・ショックは、サブプライムローン問題に端を発し、米投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻を引き金に世界中の金融市場が大混乱に陥りました。株価は急落し、為替や原油、金などあらゆる資産が大きく揺れ動きました。日本の株式市場でも日経平均株価が1日で1000円以上下落するなど、まさに波乱相場の典型といえる展開でした。

2. 新型コロナウイルス感染拡大(2020年)

2020年初頭から拡大した新型コロナウイルスは、世界経済に対して前例のない打撃を与えました。感染拡大が本格化した2020年3月には、世界中の株価が急落し、投資家はリスク資産から一斉に資金を引き上げました。これにより、株式市場はもちろん、原油先物価格が一時マイナスをつけるなど、異常な相場展開が続きました。

3. ウクライナ危機とインフレ再燃(2022年〜)

2022年に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、エネルギー価格と食料価格の高騰を招き、世界的なインフレ圧力を引き起こしました。米国ではFRBが急ピッチで利上げを進め、日本を含む先進国の株式市場はたびたび不安定な動きを見せました。このような地政学的リスクと金融政策の転換が重なると、投資家心理は極端に揺れやすく、波乱相場を引き起こす可能性が高くなります。

このように、波乱相場は避けられない側面もありますが、過去の経験を参考に冷静に対応することで、資産価値の急減を防ぎ、逆に好機に変えることも可能です。

2. 波乱相場が起こる要因

株式市場において「波乱相場」と呼ばれる不安定な局面は、さまざまな外部要因や市場内部の要因によって引き起こされます。

ここでは、波乱相場の主な要因として、「経済指標や企業業績の悪化」「地政学的リスクや自然災害」「金融政策の変更や市場の過熱感」の3つを取り上げ、それぞれの背景と投資家への影響について解説します。

2-1. 経済指標や企業業績の悪化

波乱相場の最も基本的な要因の一つが、経済指標の悪化です。

たとえば、GDP成長率の鈍化、失業率の上昇、製造業購買担当者景気指数(PMI)の低下などは、景気後退のシグナルと受け取られ、市場の不安を招く可能性があります。

また、個別企業の業績が市場予想を下回る場合にも、株価が下落する傾向が強くなります。特にその企業が主要指数に組み入れられている場合、指数全体の下落につながることもあります。たとえば、アメリカの大手IT企業が四半期決算で減収減益を発表した場合、その企業単体の株価下落にとどまらず、関連セクターやグローバル市場に波及するケースもあります。

加えて、インフレ率や消費者信頼感指数といったマクロ経済指標も注視すべきです。これらの指標が市場予想から大きく乖離した場合、投資家心理が冷え込み、売りが加速する可能性があります。これは、経済が減速している兆しが見えると、将来の企業収益への不安が高まり、リスク資産へ投資することに対して回避が進むためです。

2-2. 地政学的リスクや自然災害

地政学的な緊張が高まる場面も、波乱相場を引き起こす大きな要因です。

具体例としては、中東地域での紛争、台湾海峡をめぐる米中対立、ロシアとウクライナの軍事衝突などが挙げられます。これらは原油価格や天然ガスなどの資源価格にも大きな影響を与え、エネルギーセクターを中心に市場全体へと波及します。

さらに、テロ事件や国家によるサイバー攻撃といった突発的な政治的事件も、市場にパニックをもたらすことがあります。このような場合、投資家はリスク回避の姿勢を強め、安全資産である金や債券などに資金を移す傾向があり、リスク資産とされる株式市場から資金が流出します。

自然災害もまた、予期せぬ波乱相場をもたらす要因の一つです。たとえば、大規模地震や台風によるインフラ被害、サプライチェーンの断絶は、直接的に企業業績を圧迫します。特に、重要な製造拠点が被災した場合には、影響がグローバルに広がることも少なくありません。

これらのリスクは、いつ起こるかわからないという点で、投資家にとって非常に厄介な存在です。したがって、日頃からリスクヘッジの考え方を取り入れたポートフォリオ構築が求められます。

2-3. 金融政策の変更や市場の過熱感

アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)や日銀などの中央銀行による金融政策の変更も、市場に大きなインパクトを与えます。

特に注目されるのが、利上げや量的緩和の縮小といった「金融引き締め」政策です。これにより、企業の借入コストが上昇し、株式の相対的な魅力が低下するため、株価の調整が起こりやすくなります。

たとえば、FRBがインフレ抑制を目的に政策金利を急速に引き上げた場合、債券利回りの上昇を嫌気した株式市場が急落するというシナリオは珍しくありません。日本でも、日銀が長期金利の誘導目標を変更したタイミングで、J-REIT市場や銀行株が大きく動いたことがあります。

また、相場が一方向に過熱している状態も注意が必要です。株価がファンダメンタルズを超えて過度に上昇している場合、「バブル相場」となっており、何かのきっかけで一気に崩れる危険性をはらんでいます。特に、個人投資家の信用取引による買いが膨らんでいる場合、相場が下がったときの損切り(ロスカット)が急落の引き金になることがあります。

このように、金融政策の動向や投資家の過剰な楽観による過熱相場も、波乱相場の要因として常に意識しておく必要があります。

3. 波乱相場での投資家の心理と行動

波乱相場が訪れると、株価の急落や為替の乱高下などにより、市場全体が不安定になります。こうした状況下では、投資家の心理が大きく揺さぶられ、投資判断にも大きな差が生まれます。

ここでは、波乱相場時に見られる投資家の主な行動パターンと、それぞれがもたらす影響について見ていきます。

3-1. 恐怖による売却

もっともよく見られる行動の一つが、「恐怖による売却」です。相場が急落した際、「このままさらに損失が拡大してしまうのではないか」と強い不安に駆られ、多くの投資家が慌てて保有資産を売却しようとします。

このような感情的な売却は、結果として安値での手放しにつながり、損失を確定させてしまうことが多くあります。本来であれば、短期的な価格変動に一喜一憂するのではなく、投資の目的や保有期間に立ち返って判断することが望ましいのですが、相場の急変動時には冷静さを保つのが難しくなってしまうのが現実です。

特に初心者や短期投資に慣れていない個人投資家ほど、不安が大きくなり衝動的に売却してしまいがちです。しかし、こうした局面こそ、過去の価格推移や企業価値、保有資産の基本的なポテンシャルを冷静に見直すべきタイミングだといえるでしょう。

3-2.静観中における損失の拡大

恐怖からの売却とは対照的に、「この下落は一時的なもので、やがて戻るだろう」と期待し、あえて何もせず様子を見守る「静観」を選ぶ投資家も少なくありません。

これは、一見すると冷静な対応に見えますが、静観が常に正しいとは限りません。なぜなら、下落の背景に、経済指標の悪化や企業業績の不振などの根本的な問題がある場合には、静観しているうちに損失がさらに膨らむリスクがあるからです。

このように、ただ何もせずに待ち続けることが「見て見ぬふり」になってしまう場合もあるため、静観する際にも市場や保有資産の状況を的確に判断する力が求められます。たとえば、資産配分を調整したり、損切りのラインを設定したりすることで、リスクを適切に管理することが可能となるでしょう。

3-3. 冷静な判断と長期的視点の重要性

波乱相場の中で最も大切なのは、「冷静な判断」と「長期的視点」を持つことです。市場が動揺している時ほど、感情的な判断が損失を招きやすく、逆に冷静さを保てる投資家ほど、中長期的にはリターンを得やすいといわれています。

過去のリーマン・ショックやコロナショックを振り返ってみても、一時的に市場は大きく下落しましたが、その後には回復のフェーズが訪れています。こうした長期的な市場の回復傾向を理解していれば、一時的な混乱に過剰反応せず、むしろ割安な投資機会と捉えることができるでしょう。

また、定期的な積立や分散投資を行っている場合、波乱相場でもリスクが分散されており、保有し続ける選択が利益につながるケースもあります。相場が不安定な時こそ、冷静に自身の投資方針を再確認し、「今すべきことは何か」を判断する姿勢が重要です。

4. 波乱相場での投資戦略

市場が大きく変動する「波乱相場」において、投資家が冷静に対応するためには、戦略的な資産運用が不可欠です。

相場が不安定な状況では、短期的な値動きに惑わされて誤った判断を下すリスクが高まります。そこで本章では、波乱相場に対応するための投資戦略を、「分散投資と資産配分の見直し」「積立投資の継続とドル・コスト平均法の活用」「打診買いとリバランスの活用」という3つの視点から解説していきます。

4-1. 分散投資と資産配分の見直し

波乱相場では、特定の資産クラスに集中投資している場合、その資産の価格が大きく下落した際にポートフォリオ全体の価値が大きく目減りしてしまうリスクがあります。こうした事態を回避するには、資産を複数の分野に分散する「分散投資」が有効と言われています。

たとえば、株式だけでなく、債券や金、不動産投資信託(REIT)、さらに国際分散投資によって先進国株と新興国株を組み合わせることで、各資産の値動きのタイミングのズレを活用し、全体としてのリスクを抑えることが期待できます。

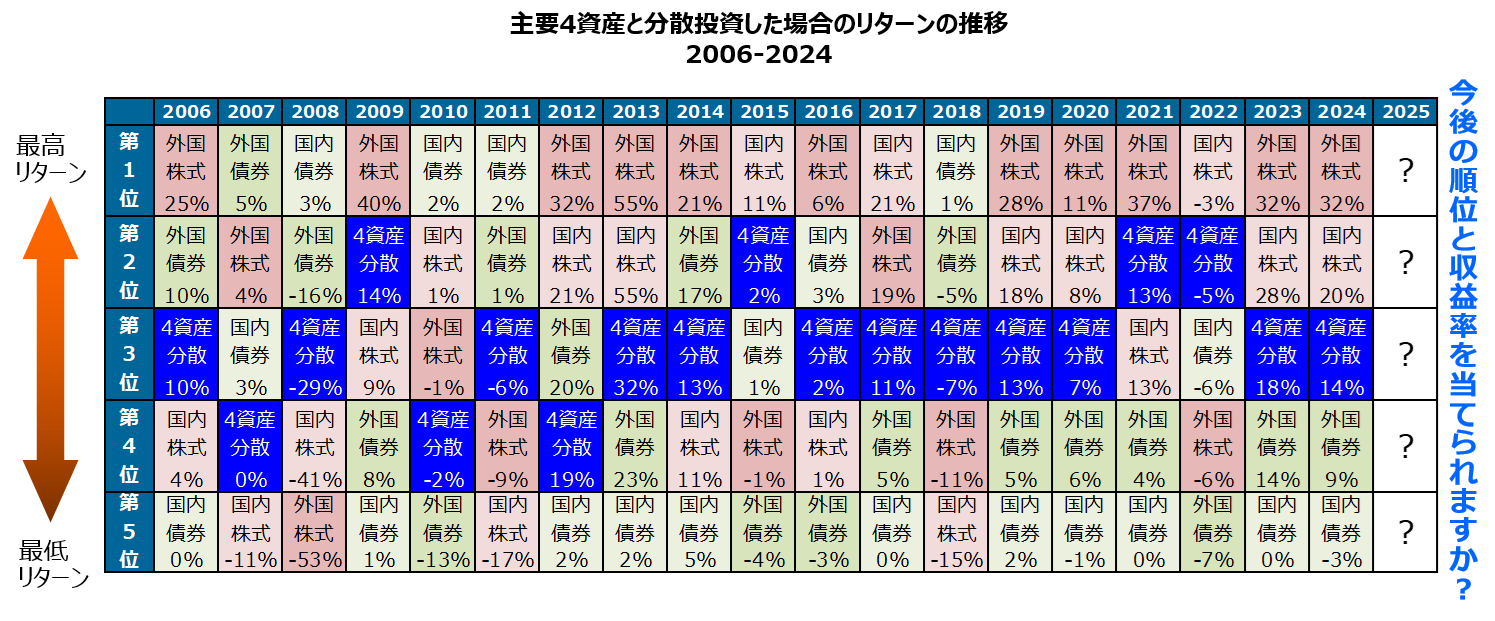

毎年、最も成績の良い資産を正確に予想できれば、大きなリターンが期待できます。しかし、毎年当て続けるのは非常に難しいのが現実です。そこで注目されるのが分散投資です。

以下の図をご覧ください。国内外の株式・債券4資産に均等に投資したポートフォリオは、常にトップではないものの、最下位にもならず安定した成績を維持しています。つまり、リスクを抑えるには、多様な資産に分けて投資する戦略が効果的だということがわかります。

出典:GPIF

また、波乱相場のタイミングでは、過去に設定した資産配分が現在の市場環境に適していない場合もあるため、一度立ち止まってポートフォリオの見直しを行うことが重要です。たとえば、株式比率が高すぎてリスクが増しているならば、債券や現金比率を増やして防御力を高める判断も必要になります。

特に高齢者の方や退職が近い方は、波乱相場によって資産が大きく減少することが生活に直結するリスクがあります。こうした方々には、より安定性の高い資産へのシフトもひとつの選択肢だといえます。

4-2. 積立投資の継続とドル・コスト平均法の活用

波乱相場では、短期的に価格が急落する局面も少なくありません。そのような状況でも焦って売却することなく、計画的に投資を継続していくことが長期的な資産形成につながります。

特に有効なのが「ドル・コスト平均法」です。これは、一定金額を定期的に継続投資する手法で、相場が下がったときには多くの口数を、相場が高いときには少ない口数を購入することになります。結果的に購入単価が平均化され、高値掴みのリスクを軽減する効果が期待できます。

波乱相場時には、毎月の積立投資をやめたくなる気持ちも出てくるかもしれません。しかし、そのようなときこそ継続することで、長期的に見ると大きなリターンをもたらす可能性があります。

ただし、積立投資を行う際も、自分のリスク許容度や運用期間に応じて、金融商品の種類や投資額を見直すことも大切です。たとえば、値動きの激しいテーマ型ファンドではなく、より安定的なインデックスファンドやバランスファンドに変更するなどの工夫も一案でしょう。

4-3. 打診買いとリバランスの活用

波乱相場では、相場の先行きが読みにくく、底値を狙った一括投資はリスクが高まります。そこで有効なのが「打診買い」と呼ばれる段階的な投資法です。

たとえば、急落したタイミングでまず少額だけ購入し、その後の相場動向や経済指標を確認しながら、段階的に買い増していくという手法です。これにより、短期的なリバウンドを捉えやすくなり、下落リスクを抑えることができます。

また、波乱相場では資産の比率が変動しやすいため、定期的な「リバランス」も重要になります。リバランスとは、相場の変動により当初決定した資産配分比率が変化するため、その比率を当初の計画通りに修正することを指します。これにより、「高くなった資産を売り、安くなった資産を買う」という合理的な投資判断が自然に実現されます。

リバランスは、年に1〜2回程度を目安に実施するのが一般的ですが、相場が大きく変動した際は、より柔軟に対応することも考慮に入れるとよいでしょう。

5. 波乱相場を乗り越えるための心構え

市場が不安定な局面にあるとき、投資家は冷静さを保つことが難しくなります。

価格変動が激しい「波乱相場」に直面すると、思わず損切りをしてしまったり、逆にチャンスだと感じて過剰にリスクを取ってしまうなどの、感情的な判断がリターンに大きく影響を及ぼします。こうした場面では、事前に自分の投資スタンスを見直し、正しい心構えを持つことが非常に重要です。以下では、波乱相場を乗り越えるために意識すべき三つのポイントについて解説します。

5-1. 投資目的と投資可能期間の再確認

波乱相場では、目先の値動きに翻弄されがちですが、そこで立ち返るべきは「自分がなぜ投資しているのか」「いつまでにどのような成果を期待しているのか」という原点です。

たとえば、老後資金のために20年後を見据えて投資をしている人が、一時的な下落に反応して焦って売却してしまうのは、本来の目的と整合しません。10年、20年といった長期運用が前提であれば、一時的な下落はむしろ割安な買い場と捉えることもできます。一方、短期間で資金が必要になる場合は、値動きの大きい資産よりも安定性を重視する方が望ましいでしょう。

このように、投資可能な期間によって、許容できるリスクの大きさは異なります。自分の投資目的と資金の使途を再確認することで、相場に振り回されることなく、冷静な判断をすることができるでしょう。

5-2. 情報収集と専門家によるアドバイスの活用

波乱相場においては、正しい情報をいかに見極めるかが大きなカギとなります。特にSNSやネットニュースでは、センセーショナルな見出しや誤った情報が流布されやすく、投資家の不安を煽ることがあります。

こうした情報に過度に影響されず、信頼できる情報源を持つことが大切です。

また、情報収集だけでなく、信頼できる第三者のアドバイスを得ることも有効です。たとえば、銀行や証券会社、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)などに相談することで、客観的な視点からアドバイスを受けられます。自分では気づきにくいリスクや投資戦略の偏りについて指摘してもらえることもあり、感情的な行動を抑える一助となるでしょう。

5-3. 感情に左右されない投資判断

最も重要なのは、感情に振り回されずに冷静に投資判断を下すことです。波乱相場では、「もうだめだ」「もっと下がるかもしれない」といった恐怖や不安が強くなりがちですが、これらの感情に基づいて売買を繰り返すと、結果的に損失を拡大させることになりかねません。

そのためにも、あらかじめ売買のルールを決めておくことも1つの手段です。たとえば「〇〇%下がったら見直す」「決算までは保持する」「積立投資は相場に関係なく継続する」といったベースとなる基準を設定しておけば、感情ではなく事前に定めた基準に基づいて冷静に判断を行うことができるのではないでしょうか。

6. まとめ

波乱相場は、突発的な経済指標の悪化、地政学的リスク、金融政策の転換などによって市場の価格変動が激しくなる局面を指します。こうした状況では、恐怖による売却や、何もせずに静観して損失が拡大するなど、投資家の感情が大きく行動に影響を与えることがあります。

このような相場で重要なのは、分散投資や資産配分の見直し、ドル・コスト平均法による積立投資の継続といった基本戦略を地道に実行することです。また、「打診買い」や「リバランス」によって、市場の変動に柔軟に対応することも有効です。

さらに、波乱相場を乗り越えるためには、投資目的の再確認、信頼できる情報や専門家のアドバイスを活用し、感情に流されない意思決定を行う心構えが欠かせません。

過去の大きな下落局面では、冷静に対処した投資家ほど中長期的には相場回復の恩恵を受けているはずです。不安定な相場を「危機」と見るか「チャンス」と捉えるかは、自分の判断力と準備次第です。焦らず、目的を見失わず、冷静な視点を持つことが、波乱相場で資産を守り育てる成功のカギとなるでしょう。