NISA 売れ筋ランキング

近年、日本では投資に対する関心が高まっています。

バブル崩壊以降、長い間投資が普及しにくい状況が続いていましたが、ここ数年で大きく変わったように感じます。その背景には、インフレ経済への移行、NISAなどの投資優遇制度の充実、国内外の市場環境の好調さが挙げられます。

特にインフレ経済への移行は大きな影響を与えており、昨今の投資ブームは一時的なものではなく、必要性を伴った長期的なトレンドであると感じています。

このような状況の中で、昨年から始まった新NISAを活用して投資を始めた方や、これから始めようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。一方で、投資先をどのように選ぶか迷っている方も多いと思います。

投資先を選ぶ際に、「とりあえず売れ筋ランキング」を参考にする方も多いと思います。多くの投資家から人気を集めている投資先は良い投資先だと考えることもできそうですが、損益が絡む投資において、その中身をしっかり理解することが欠かせません。

それでは、昨年のNISA買付金額ランキングを参考に、人気の投資先の特徴を見ていきましょう。

図表1は、インターネット証券最大手のSBI証券による2024年のNISA買付金額ランキングです。

新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠がありますので、それぞれのランキングを掲載しています。 「成長投資枠」の投資対象は個別株式なども含まれますが、今回は投資信託に限定しています。

図表1:2024年のNISA買付金額ランキング

出所:SBI証券のデータを基にFPメディア編集部作成

どちらの枠も、1位はeMAXIS Slim全世界株式、2位はeMAXIS Slim米国株式、3位はSBI・V・S&P500インデックス・ファンドがランクインしています。これらはインデックス・ファンド(パッシブ・ファンド)と呼ばれ、特定のマーケット指数(インデックス)に連動した成果を目指して運用されています。

eMAXIS Slim全世界株式はMSCIオールカントリーインデックス(ACWI)、eMAXIS Slim米国株式とSBI・V・S&P500インデックス・ファンドはS&P500指数をベンチマーク(目安)にしています。

MSCIオールカントリーインデックス(ACWI)は、先進国だけでなく新興国も含む世界株式市場の動向を捉えることができる指数であり、S&P500指数は米国株式を代表する株式指数となります。

なお、これらの指数は投資の世界では極めて一般的です。したがって、上記のインデックス・ファンドは代表的な指数に連動するインデックス・ファンドといえます。このように、NISAにおける投資先として、インデックス・ファンドが選ばれる傾向にあるようです。では、なぜ人気なのでしょうか?

インデックス・ファンドが人気の理由

インデックス・ファンドが人気の理由はいくつかありますが、特に大きな理由はここ数年の良好なパフォーマンスだと考えられます。

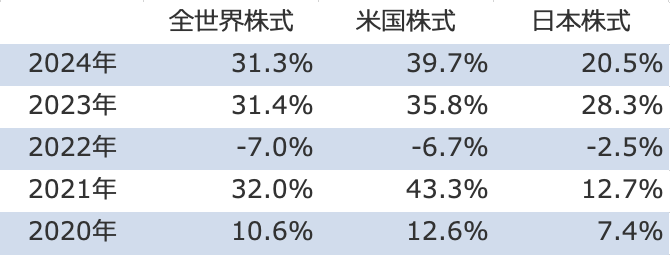

2020年から2024年までの過去5年間における全世界株式へ米国株式、日本株式の代表する指数のパフォーマンスを比較すると、全世界株式と米国株式のそれぞれのパフォーマンスは2022年を除き、日本株を上回っていることが分かります(図表2)。

パフォーマンス以外にも、少額で幅広い銘柄に投資を行えることや、ファンドのランニングコスト(信託報酬など)が低いこと、値動きが分かりやすいことなども人気を後押ししていると考えます。

図表2:全世界株式、米国株式、日本株式のパフォーマンス比較

(月次、期間:2019年12月末~2024年12月末、円換算)

※全世界株式:MSCI全世界株価指数、米国株式:S&P500種株価指数、日本株式:TOPIX、全てトータルリターン

出所:ブルームバーグのデータを基にFPメディア編集部作成

インデックス・ファンドの商品上の特徴

では、投資家が押さえておきたいインデックス・ファンドの商品上の特徴として、どのような点が挙げられるでしょうか。

上述したことに加えて、参照する指数との連動性を限りなく高めた運用を行う点が挙げられます(これによりランニングコストを抑えます)。したがって、インデックス・ファンドの構成銘柄は参照する指数の構成銘柄から採用されます。

ではまず、代表的な指数の構成銘柄はどのように決定されるのでしょうか?

指数の構成手法は様々ありますが、代表的な手法は「時価総額加重平均」です。時価総額とは企業のマーケットバリューを指し、現在の株価に発行済みの株式数を掛けて算出します(発行株式数を市場で売買される可能性高い浮動株数に置き換える場合もあります)。

つまり、時価総額加重平均で算出した指数には、マーケットバリューの高い銘柄が上位にランキングされています。では次に、インデックス・ファンドの組み入れ銘柄はどのように決定されるのでしょうか?

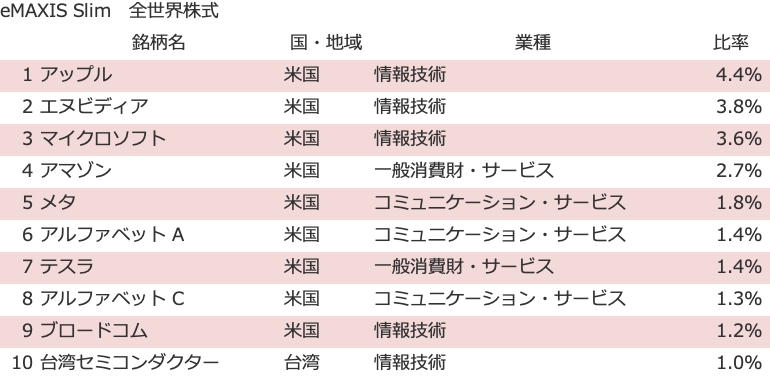

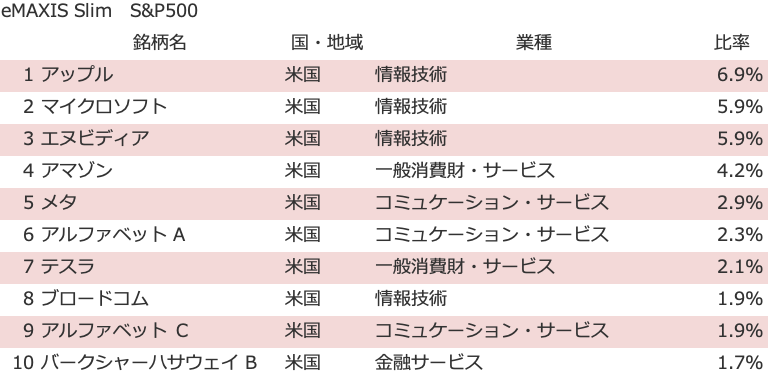

eMAXIS Slim全世界株式とeMAXIS Slim米国株式の最新の月次報告書から、組入上位10銘柄を見てみると、図表3のようになります。

図表3:eMAXIS Slime全世界株式、eMAXIS Slime米国株式の保有銘柄と保有比率(2025年1月末)

出所:三菱UFJアセットマネジメントのデータを基にFPメディア編集部作成

ここから分かることは、eMAXIS Slim全世界株式もeMAXIS Slim米国株式も、上位10銘柄はほとんど同じ顔ぶれであるということです。

現時点では、マグニフィセント・セブン(M7)注1と呼ばれる米国大型成長株式が上位にランクインしています。因みに、eMAXIS Slim全世界株式におけるM7の比率は約22%、eMAXIS Slim米国株式では約34%となります。つまり、どちらのファンドもM7の動向がファンドの基準価額に大きな影響を与えることが分かります。

注1:マグニフィセント・セブン(Magnificent Seven)とは、米国株式市場をけん引する主要なテクノロジー企業7社の総称。具体的には、Amazon(アマゾン・ドット・コム)、Apple(アップル)、Alphabet(アルファベット、Googleの親会社)、NVIDIA(エヌビディア)、Tesla(テスラ)、Microsoft(マイクロソフト)、Meta(メタ・プラットフォームズ、旧Facebook)。

投資を行う際に考えたいこと

インデックス・ファンドは世界的にメジャーな投資対象であり、投資初心者から投資上級者に至るまで幅広い投資家から支持されています。NISAの投資先として多くの投資家から支持を得ていることも全く不思議ではありません。

しかし、投資を行う際に、インデックス・ファンドの銘柄構成上の特徴は理解しておくべきだと思います。なぜなら、上記のインデックス・ファンドの場合、それらファンドへの投資額が増えれば増えるほど、現時点では全投資資産に占めるM7の割合が大きくなってしまうからです。

つまり、資産全体の損益は、M7の動向に大きく左右されやすくなっているという点を認識した上で投資を行うことをお勧めします。

最後に今回詳しく掲載できなかったその他の方法ををいくつかご紹介いたします。

一つ目は、「銘柄均等配分指数注2」などの異なる銘柄構成手法を用いた指数に連動するインデックス・ファンドに投資するという方法です。この指数に連動するファンドは、投資銘柄を均等に保有するため、マーケットバリューが大きな一部銘柄への集中投資を避けることができます。

二つ目は、特定の業種やテーマなどに投資を行うアクティブ・ファンドに投資する方法です。

三つ目は、債券や不動産、金といった株式以外の投資対象へも投資対象を広げ、分散投資を行うという方法です。

アクティブ・ファンドや分散投資については、投資を考える上で重要な要素ですので、次回以降のコラムでご紹介させていただきます。

注2:銘柄均等配分指数とは株価指数を構成する銘柄の組入比率を均等にした株価指数。