株式投資に慣れてくると、「成長株式と高配当株式、どちらが投資対象として優れているのか?」という疑問に直面することがあります。

書籍やネットなどでは様々な見解が示されていますが、今回のレポートではそれぞれの定義や特徴を整理し、今後の投資判断に役立つ視点をお伝えします。

成長株式と高配当株式の定義

同じ国内株であっても、「成長株式」や「高配当株式」といったジャンルに分けて投資する手法は、株式の「ファクター投資」という考え方に基づいています。これは年金基金やファンドなどの機関投資家の間で古くから用いられているアプローチです。

一般的な定義として、MSCI(Morgan Stanley Capital International)による分類がよく使われます。

(MSCIの定義)

・成長株式:業界や市場と比較して、売上や利益、利益率が平均以上に成長すると予想される企業の株式

・高配当株式:高い配当利回りを持ち、安定的かつ今後も継続して増配が期待される企業の株式

成長株式と高配当株式のパフォーマンス

現在の株式市場では、米国の半導体やAI関連企業が注目を集めており、これらは典型的な成長株式に分類されます。近年の株価はここ数年で大きく上昇しているため、成長株式への投資が魅力的に映るかもしれません。

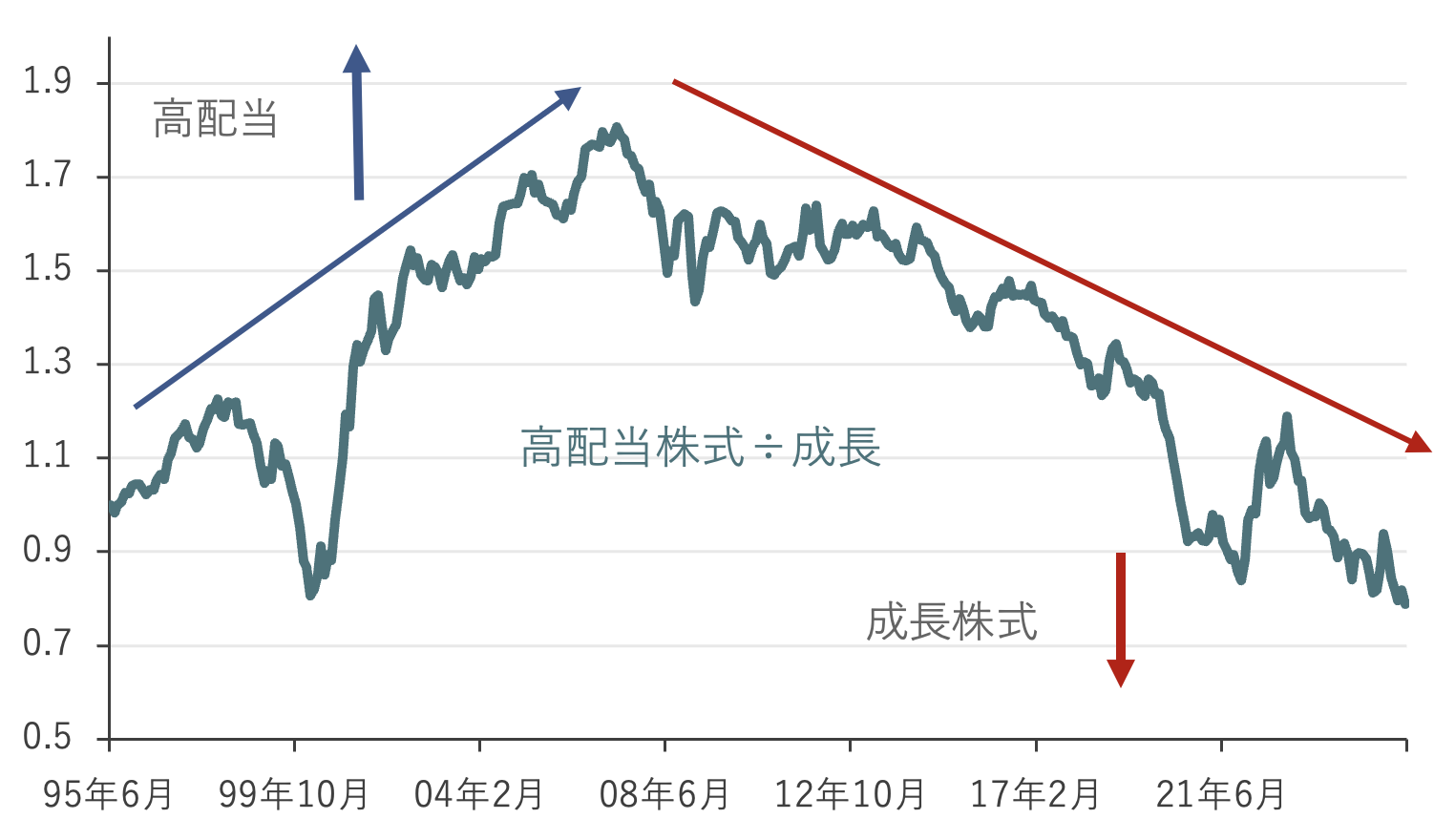

しかし、長期的な視点で見ると状況は異なります。1995年6月末から2025年9月末までのデータを比較すると、成長株式と高配当株式のパフォーマンスに極端な差は見られません(図表1)。また、相対的なパフォーマンスの推移には一定のサイクルが存在し、どちらか一方が常に優れているわけではないことが分かります(図表2)。

図表1:成長株式と高配当株式のパフォーマンス

月次、期間:1995年6月末~2025年9月末、1995年6月末=10、米ドルベース、対数表示

高配当株式:MSCIワールド高配当株価指数、成長株式:MSCIワールド成長株価指数、共にトータルリターン

出所:ブルームバーグのデータを基にFPメディア編集部作成

図表2:成長株式と高配当株式の相対パフォーマンス

月次、期間:期間:1995年6月末~2025年9月末、米ドルベース

高配当株式:MSCIワールド高配当株価指数、成長株式:MSCIワールド成長株価指数、共にトータルリターン

出所:ブルームバーグのデータを基にFPメディア編集部作成

株式のトータルリターンとPER(株価収益率)

成長株式と高配当株式の特徴を理解する前に、株式投資における基本的な考え方である「トータルリターン」と「PER(株価収益率)」についてご説明します。

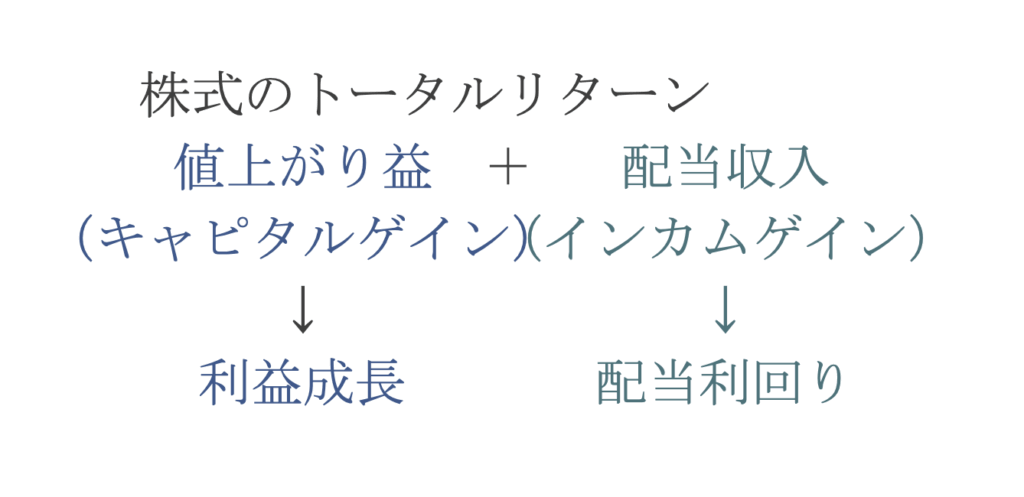

株式のトータルリターンとは

株式のトータルリターンとは、値上がり益(キャピタルゲイン)と配当収入(インカムゲイン)の合計で構成されます。

・値上がり益の主なドライバーは「利益成長」です。企業の利益が成長すれば、株価も上昇しやすくなります。

・配当収入のドライバーは「配当利回り」であり、安定した配当を出す企業の株式は、長期的なインカムゲインの源となります(図表3)。

図表3:株式のトータルリターン

PER(株価収益率)とは

PER(Price Earnings Ratio)とは、株価が割安か割高かを図るための代表的なバリュエーション指標です。

PERが相対的に高いと割高、安いと割安と考えます。計算方法は「PER(倍) = 株価 ÷ EPS(企業の1株当たり利益)」となります。

例えば、A社の株価が1,000円、EPS(1株当たり利益)が100円の場合、A社のPERは10倍(1,000÷100)となります。

この例で言えば、「A社の株価は利益の10倍で現在評価されている」と考えることができます。

つまり、「株価は利益の何倍で評価されているか」を示すのがPERであり、投資家の期待感を反映する指標でもあります。

PERが変動する要因

ではPERはどのような要因で変化するのでしょうか?主な要因の一つに、「将来の企業利益に対する投資家の期待感」です。

将来の利益成長が期待される企業には、投資家が高いPERを許容する傾向があります(=株価が高くなる)。一方で、成長期待が低い企業はPERも低くなやすく、株価も抑えられる傾向にあります。

成長株式の特徴

成長株式の最大の特徴は、売上や利益の成長性が高い点です。これは株式のトータルリターンにおける「値上がり益(キャピタルゲイン)」が特に期待される傾向があることを市場下落局面に意味します。

一方で、成長株式は配当収入(インカムゲイン)についてはあまり期待できません。なぜなら、企業は配当としてキャッシュアウトするよりも、将来の収益成長が見込まれる事業等に再投資を行う傾向があるからです。したがって、配当利回りは比較的低くなる傾向にあります。

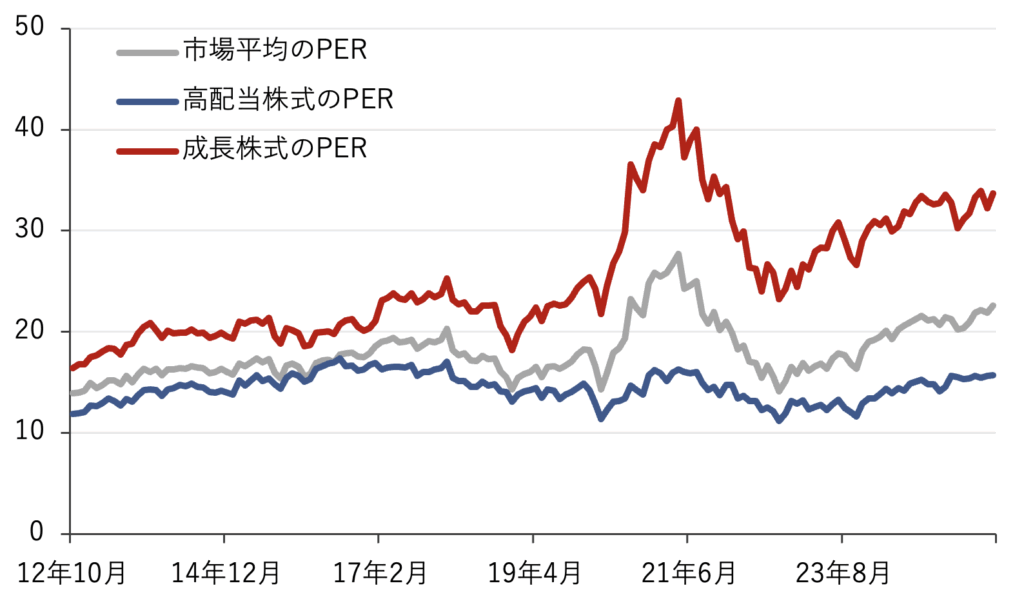

また、成長株式は投資家の期待が高いため、株価収益率(PER)が相対的に高いという特徴もあります(図表4)。

図表4:市場平均、成長株式、高配当株式のPERの推移

月次、期間:2012年10月末~2025年9月末、倍

市場平均:MSCIワールド株価指数、高配当株式:MSCIワールド高配当株価指数、成長株式:MSCIワールド成長株価指数、共にトータルリターン、PERは直近12カ月EPSの合計から算出した実績値

出所:ブルームバーグのデータを基にFPメディア編集部作成

高配当株式の特徴

高配当株式は、安定的かつ増加する配当を提供する点が魅力です。利益成長率は緩やかで、PERは相対的に低い傾向にありますが、成熟したキャッシュリッチな企業が多く、配当利回りが高いことが特徴です。

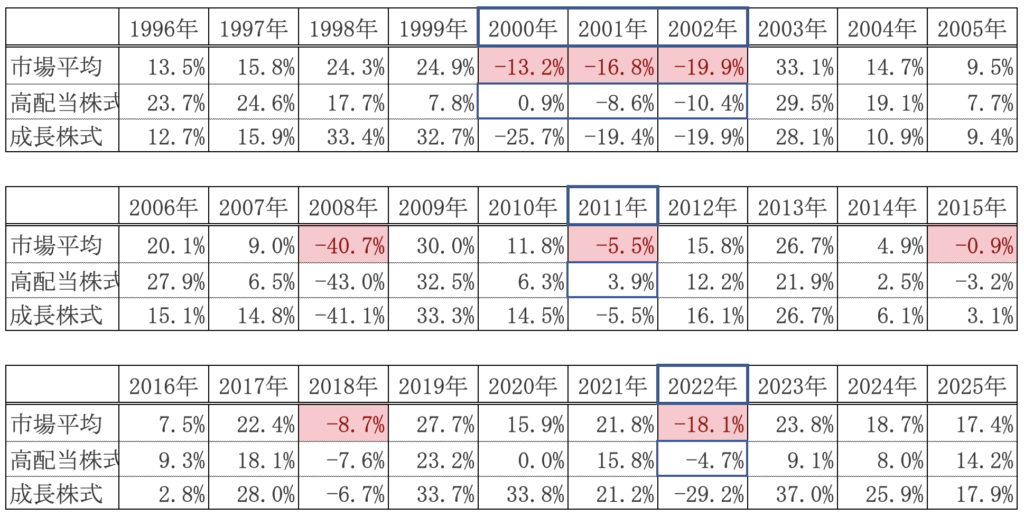

また、市場下落時に比較的下落幅が抑えられる傾向があります。1996年から2025年9月末までの暦年のリターンを分析すると、過去8回の市場下落のうち5回は、高配当株式が市場平均や成長株式よりも下落率が小さかったことが分かります(図表5)。

図表5:市場下落局面における高配当株式のパフォーマンス

月次、期間:1996年~2025年(9月末時点)、月次データを年率換算、米ドルベース

※青色の囲みは高配当株式の下落率が市場平均以下

市場平均:MSCIワールド株価指数、高配当株式:MSCIワールド高配当株価指数、成長株式:MSCIワールド成長株価指数、共にトータルリターン

出所:ブルームバーグのデータを基にFPメディア編集部作成

高配当株式投資の留意点

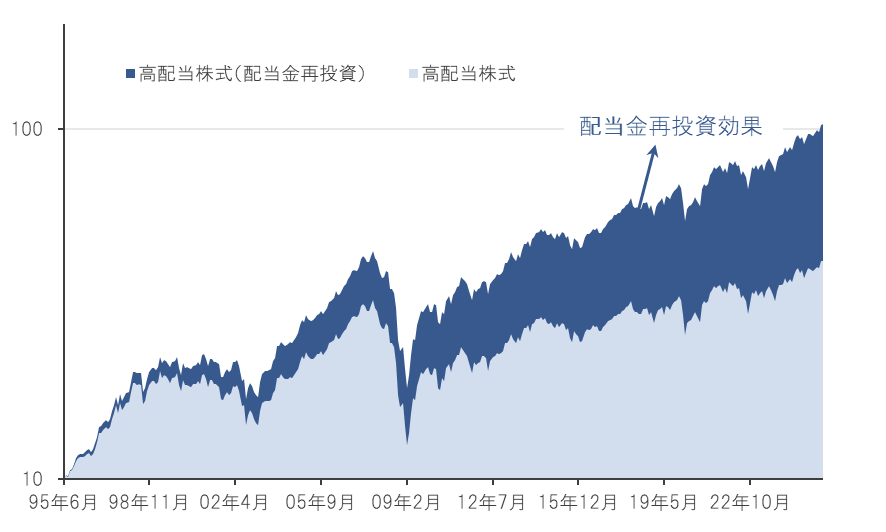

高配当株式への投資において重要なポイントは、配当金を「受け取る」か「再投資する」かによって運用効率が大きく変わるという点です。

理論的には、配当を支払った直後の株価は、配当金額分下落します。つまり、配当金が多いとその分投資元本が減ってしまい、運用効率が低下する可能性があります。

そうなると、図表1で示したように、「長期でみると高配当株式と成長株式のリターンに大きな差はない」という事実と矛盾します。なぜ高配当株式のリターンが損なわれなかったのか、その答えは配当金の「再投資」です。

図表6では、配当金を再投資した場合としなかった場合の高配当株式のリターンを比較していますが、長期的には再投資の有無によってリターンに大きな差が生じることが分かります。

図表6:配当金を再投資した場合としなかった場合の高配当株式のリターン

月次、期間:1995年6月末~2025年9月末、対数表示、米ドルベース

高配当株式:MSCIワールド高配当株価指数

出所:ブルームバーグのデータを基にFPメディア編集部作成

成長株式と高配当株式、どちらが良いのか?

結論として、成長株式と高配当株式のどちらか一方が常に優れているとは言えません。図表2が示す通り、両者のパフォーマンスには一定のサイクルが存在し、どちらかが一貫して勝ち続けるという状況ではありません。

例えば、現在はAIやテクノロジー分野を中心とした成長株式が高いパフォーマンスを示していますが、将来的には高配当株式が優位になる可能性も十分にあります。実際、過去の市場サイクルを振り返ると、景気後退局面や金利上昇局面では高配当株式が相対的に底堅い動きを見せることもありました。

バランスのとれたポートフォリオ構築

このような背景を踏まえると、どちらか一方に偏るのではなく、両者をバランスよくポートフォリオに組み入れることが重要です。成長株式は将来の値上がり益を、高配当株式は安定したインカムゲインと下落耐性を提供してくれます。

したがって、成長株式と高配当株式の特徴を正しく理解し、自身の投資目的やリスク許容度に応じて適切にポートフォリオを構築することが、長期的な資産形成において重要と言えるでしょう。