近年、物価高や円安を受けて海外不動産がまた注目されるようになってきました。

その中身を見てみると「資産の分散」や「教育移住」というキーワードで語られるケースが多く、単純な「投資をして利益を得る」だけではない日本人投資家の姿が見えてきます。

今回はその中でも特に注目されているタイについて書いていきたいと思います。これをご覧になっている方の中には、タイに行かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、コロナ禍を超え、今のタイには多くの富裕層が集まってきている国になっています。

その秘密と魅力について掘り下げていきたいと思います。

1.タイの基本情報

それでは、まずはタイの基本情報から見ていきましょう。

タイ王国は、東南アジアに位置する立憲君主制の国家であり、首都はバンコクです。日本から直行便で片道約6時間から6時間半の距離になります。

〈地理と人口〉

国土面積は約51万km²で、日本の約1.4倍です。人口は約7,000万人(2024年推計)で、アジアの中でも中規模の人口を持つ国です。

〈政治体制〉

タイは立憲君主制を採用しており、国家元首は国王(現在はラーマ10世)。行政権は首相を中心とした内閣に属しますが、軍が政治に強い影響力を持っており、過去には複数回のクーデターが発生しています。

〈言語と宗教〉

公用語はタイ語ですが、企業のマネージャークラスとなると多くの人が英語を話します。宗教は仏教(上座部仏教)が圧倒的多数で、人口の約90%以上が仏教徒です。イスラム教、キリスト教、ヒンドゥー教なども一部存在します。

〈通貨〉

タイの通貨単位は「バーツ(Baht、THB)」です。補助単位は「サタン」で、1バーツ=100サタンです。為替レートは変動制であり、2025年時点で1バーツ=約4.3円前後で推移しています。

〈産業構造〉

タイは東南アジア有数の中進国で、農業、製造業、観光業が経済の三本柱です。

農業は米や果物の生産が大きく、製造業は特に自動車、電気・電子部品の製造は日系企業を中心に海外企業からの投資も多く、国際的なサプライチェーンの一部となっています。また観光業も大きな外貨獲得源で、バンコクやチェンマイ、プーケットなどが世界的な観光地として知られています。ただし、COVID-19のパンデミック以降、観光収入は一時的に大きく落ち込みましたが、現在は徐々に回復しています。

2.タイの経済状況について

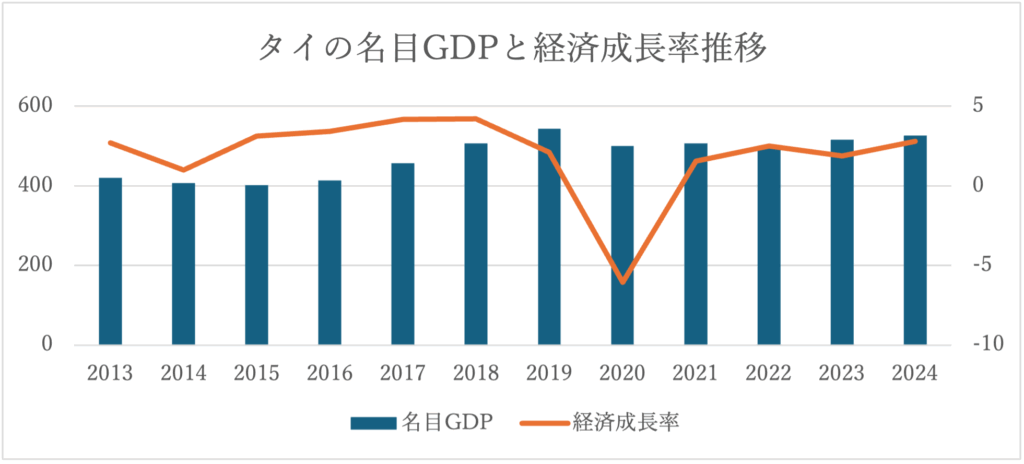

次に現地の経済状況について下記のグラフをご覧ください。

図1:タイの名目GDPと経済成長率推移

*名目GDPの単位は10億USD

*経済成長率の単位は%

*出典:IMFデータより株式会社ジャパンタイリアルエステート作成

グラフを見ていただければわかる通り、名目GDPはコツコツと増え続けているのがわかるかと思います。コロナでかなり厳しい状況に立たされましたが、それでも現在3%以上の成長まで戻ってきています。

実際、現地を訪れるとコロナ以前よりも人が多いのではないか?と思われるほどの賑わいに戻ってきています。

元々タイという国は上述した通り、国際的なサプライチェーンを形成する製造業の国でもあります。特に日本のトヨタやホンダを中心とする自動車企業が50年以上前から進出しており、自動車産業におけるサプライチェーンが形成されています。

この点は日本と非常に似ている部分ですが、日本と違うのは立地面でしょう。東南アジアの中心に位置し、周辺国からも多くの労働者が流入してきています。物流面においても優位性があり、そして今、首都バンコクのインフラが整いつつあることで、世界中から富裕層が集まってきています。

それに応じてハイクラスのコンドミニアムや世界的なホテルが参入してきており、一気に東南アジアの中でも有数の大都市として成長してきました。

3.首都バンコクについて

タイの首都はバンコクですが、人口は約1,050万人(2024年推計)と東京に近しいほどの人口がいます。タイ最大の都市であり、人口の約15%が集中しています。通勤・通学・商業目的で周辺からも多くの人が集まり、観光客もここを起点として多くの人が集まる大都市になっています。

経済的な部分においてもタイ国内のGDPの約30%〜40%を占めており、一人当たりGDPも約15,000USD〜18,000USDと全国平均の2倍以上と言われています(2024年推計)。

この成長に呼応するかのように、バンコクでは数多くのコンドミニアムやショッピングモールが作られてきました。ちょうど今から20年ほど前から開発が進み、現在、バンコクの街並みは当時の面影を残しつつも、非常にハイセンスな建物が増え、オシャレなバンコクっ子も増え、洗練された街に変貌を遂げています。

そして、駐在員や外国人も住みやすく、多国籍な街並みへと変わり、日本人にとっても日系企業の進出が増えて日本食がどこでも食べられるような状況に変わりました。

写真1 :サイアムパラゴン@バンコク

出典:タイ国政府観光庁より

写真2:アイコンサイアム

出典:タイ国政府観光庁より

■首都バンコクのインフラについて

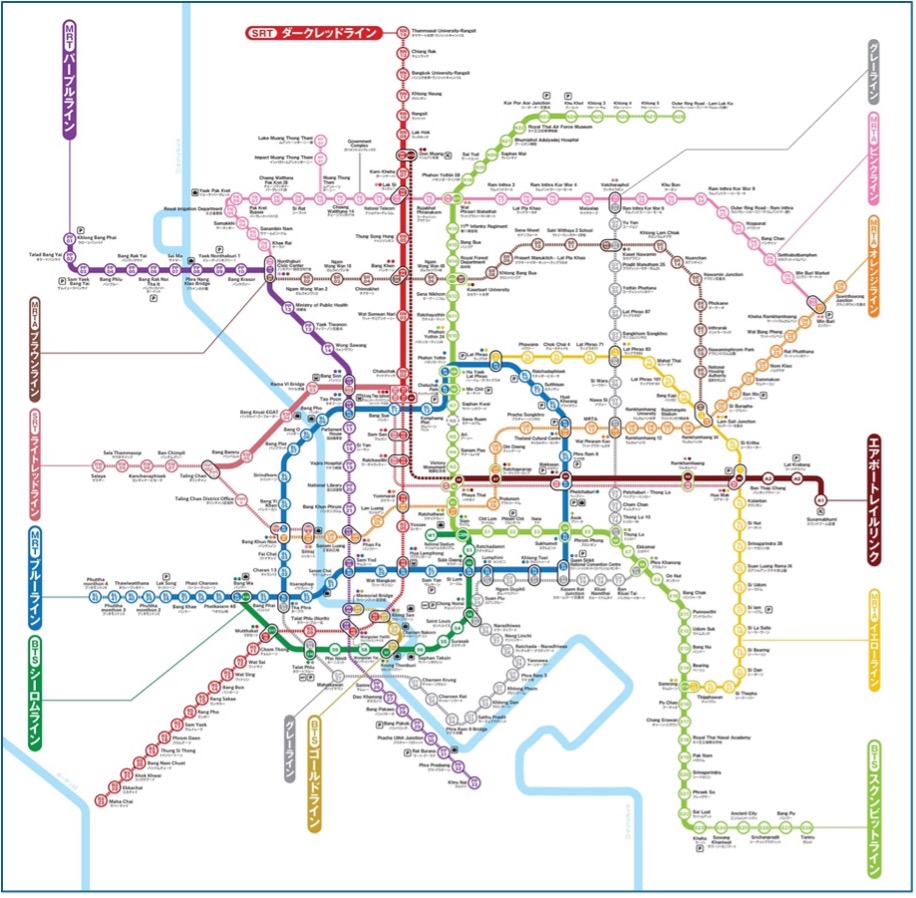

図2:バンコク路線図

*出典:タイ生活総合サイト「WiSE」より引用

バンコクの交通インフラは年々整備が進んでおり、東南アジアの中でも非常に発展していると言えます。特に鉄道に関しては15本近くの計画がされており、現在8路線が稼働しています。主な路線は以下の3つとなります。

| 路線 | 概要 |

|---|---|

| BTSスカイトレイン(高架鉄道) | サイアム、スクンビット、シーロムなどの中心部を結んでおり、年々延伸しています。特に郊外からバンコクに来る人にとっては非常にありがたい路線になっており、これにより郊外の発展が期待されています。 |

| MRT(地下鉄) | 市中心部から北・西方面に延伸している地下鉄です。日本からのサポートもあり作られてきました。多くのタイ人が毎日通勤・通学で利用しており、観光客も利用しています。まさにバンコクでの足といったところでしょうか。 |

| エアポートレールリンク(ARL) | スワンナプーム国際空港と市中心部を結ぶ快速列車のことです。現在新路線も建設中でますます発展していくと思われます。 |

上記の路線をよく見てみると、環状線もあり、地下鉄の発展と郊外に伸びていく路線もある、まさに東京と似ていると思いませんか?

事実、以前のタイのコンドミニアムや居住エリアというのは、駅とかは関係なしに開発をされていたのですが、やはり駅ができたため、ここ20年ほどで「駅近」という言葉が出てきました。これはまさに東京と同じ考えであり、バンコクでも駅からの距離を非常に重要視しています。

そのため、タイで不動産購入を検討するのであれば、この「駅近」を意識することはとても重要です。図2のようにこれから駅が建設されるわけですから、この図を確認しながらどこに投資をしていくか?東京と同じような戦略が必要になってくるわけです。

それでは、首都バンコクで他のインフラについても少し触れます。

| インフラ | 概要 |

|---|---|

| バス・乗合タクシー | 公共バス(赤・青・緑など色分けあり)とミニバス(ソンテウ)も多数存在していますが、慢性的な渋滞や時間通りに来ないなど課題も多いです。ただ、運賃は安価で市民の足となっています。 |

| 水上交通 | チャオプラヤー川のボート:観光・通勤に利用されます。寺院や旧市街へのアクセスが良好で今も現役で使われています。 |

| タクシー・バイクタクシー | メータータクシーが一般的ですが、渋滞時は捕まらなかったり、乗車拒否をされるケースがあったりと使い勝手が良いわけではないです。しかし、最近はGrabなどの配車アプリが一般的となり、日本以上に快適になってきています。またバイクタクシーは小回りが利き、短距離移動に便利ですが、外国人にとっては危険運転も多く事故も散見されるので、あまりおすすめはできません。 |

| 高速道路・環状道路 | 高架の有料高速道路(エクスプレスウェイ)や郊外への幹線道路が整備されており、周辺県(パトゥムターニー、サムットプラーカーンなど)へのアクセスも良好になっています。また高速道路でもETCがあり、日本同様に快適な道路が多くなっています。 |

バンコクといえば、慢性的な渋滞が有名ですが、現在スマートシティ開発や電動バス(BRT)の導入など新技術導入も盛んになってきています。

一方で大気汚染や洪水リスク、スラム街もまだ残っており、光と闇の対比が大きいことが今後のバンコクの課題と言えます。

急激に成長した都市にありがちな問題ですが、それでも20年前のバンコクとは景色が全く違うと思います。これからもますます発展していくでしょう。

4.バンコクの不動産マーケットについて

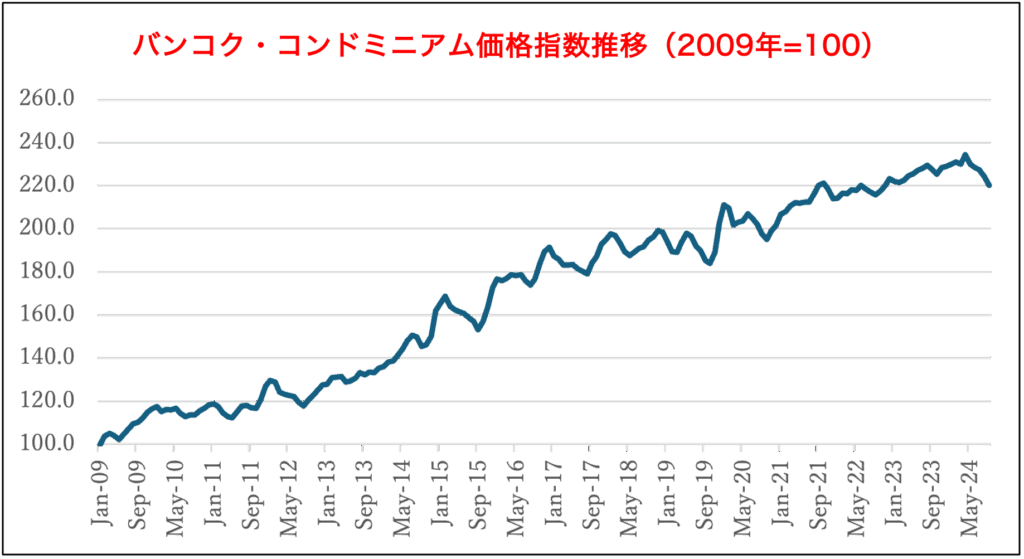

図3:バンコク・コンドミニアム価格指数推移

出典:タイ中央銀行データより株式会社ジャパンタイリアルエステート作成

図3をご覧ください。

この図はタイ中央銀行が2009年から計測開始してからの価格指数となっており、バンコクのコンドミニアムは2009年からすると2024年時点で2.2倍にまで成長しました。もちろん、この間に上昇したり、下落したりと当然ありながらも、長い目で見ると確実にバンコクの不動産マーケットは成長を遂げました。

タイの不動産はすでに高い、儲けが少ない、などと言われることが多いのですが、これは東京でも全く同じです。東京の不動産価格は10年前から高い、オリンピックが終われば下がる、そう言われてきました。

しかし結果はどうでしょうか?もちろん東京でもそこまで上がっていない物件はありますが、全体からすると東京23区の平均新築マンション価格は1億円を超えました。

これは東京という街のポテンシャルに加え、円安ということもあるのかもしれません。しかし、1番は「需要があるから」に尽きます。つまり、東京に住みたいと思う人、東京に投資したいと思う人が多いからです。

その上で質の良い物件、立地の良い物件、環境の良い物件の値段が上がっています。これは至極当たり前の現象でもあります。

それではバンコクはどうなのか?

確かに想像以上に値段は上がりました。しかし、冒頭から伝えている通り、タイの魅力は非常に多く、世界中から富裕層も集めています。東京よりもビザは取りやすく、英語圏の人たちに対しても慣れています。そうであれば、タイはまだまだポテンシャルがあると思いませんか?

5.まとめ

・東南アジアでも有数の大都市バンコクは1,000万人以上の人口がいる都市

・経済成長率も3%以上、一人当たりGDPも上昇している都市

・高級コンドミニアム、高級ホテルやショッピングモール、そして鉄道や高速道路などインフラが揃いつつあり、世界中から富裕層が集まっている都市

これらの特徴を持つ都市が成長しないわけがありません。すでに成長している部分もありますが、まだまだ伸びしろは大きいと感じます。おそらく時間の問題だと思います。

今、世界はアメリカを中心に混沌としています。ヨーロッパも一つになりきれていません。また中国、ロシアの脅威は日本以上に東南アジアは感じているでしょう。だからこそのASEANでの連携なのです。そのASEANで確実に存在感を示し続け、周辺国だけでなく世界中から人を集めてきたのがタイです。この今までの活動がようやく世界に理解されてきたのだと思います。

タイは成長を追い求める人だけでなく、自然や優しさを求める人にとっても受け入れてくれるお国柄です。このバランスが世界の人からすると安心するのかもしれません。ぜひこの魅力的な国に一度触れてみてください。

次回からはもう少し不動産市場に特化して掘り下げていきたいと思います。ぜひ次回の記事を楽しみにお待ちください。