新NISA制度は、2025年で2年目を迎え、非課税制度の本格的な活用の段階に入りました。

つみたて投資枠と成長投資枠の併用、年間投資枠の拡大、非課税保有限度額の管理と再利用など、制度の仕組みを正しく理解しないと、思わぬ落とし穴に陥る可能性もあります。

本記事では、新NISA2年目だからこそ意識したい運用のポイントと注意点を詳しく解説します。

1. 2025年、新NISA2年目に突入!旧制度と何が変わったのか?

2024年にスタートした新しいNISA制度は2025年で2年目を迎え、多くの投資家が本格的に制度の恩恵を実感しはじめています。

2024年の制度導入当初は、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となった新制度が注目を集めましたが、2025年はその“2年目”として、より実践的に活用していくフェーズに入ったといえるでしょう。

ここでは、旧NISAとの違いや、制度の運用面での注意点を整理しながら、新NISAの活用にあたって押さえておきたいポイントをあらためて確認しておきましょう。

1-1. 年間非課税投資枠のリセットと再設定

この新制度では、以下のような年間非課税投資枠が設定されています。

- つみたて投資枠:年間120万円

- 成長投資枠:年間240万円

これにより、合計で年間最大360万円の非課税投資が可能となります。

出典:金融庁

さらに、新NISAでは「非課税保有限度額(生涯投資枠)」の上限が最大1,800万円までに大幅に拡充されています。そのため、年間の非課税枠を使い切っても、生涯投資枠の範囲内であれば、翌年以降も引き続き非課税での投資が可能です。

ただし、注意すべき点として、非課税保有限度額のうち成長投資枠には最大1,200万円までという上限がある点です。それぞれの投資枠の配分には戦略的な計画が求められます。

1-2. 非課税保有限度額の管理と再利用の仕組み

新NISAでは、非課税で保有できる資産の総額が「非課税保有限度額」として管理されます。この限度額は最大1,800万円で、この中にはつみたて投資枠、成長投資枠が含まれます。

また、新NISAでは売却によって非課税枠が再利用できる仕組みとなっています。たとえば、成長投資枠で200万円分の株式を購入し、後に売却した場合、その分の投資枠が空くため、改めて別の商品への非課税枠を利用した投資が可能になります。

ただし、再利用が可能になるのは「翌年以降」であり、売却した当年中に年間投資枠を超えて再びその枠を使うことはできません。この点は混同しやすいため、注意が必要です。

また、売却益は非課税で受け取れる一方で、損失が出ても他の課税口座との損益通算はできない点にも留意が必要です。損益の管理も併せて意識して活用することで、長期運用におけるリスクを最小限に抑えることができます。

1-3. 旧NISAとの違いと注意点

旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)と比較すると、新NISAは制度として、より長期・積立・分散を重視した設計となっています。

旧NISAでは非課税期間の終了時に「ロールオーバー(再投資の継続)」という制度がありましたが、新制度では非課税保有期間が“無制限”に変更されたため、時間的期限を気にせず保有し続けることができるようになりました。

また、旧NISAでは「つみたてNISA」か「一般NISA」のいずれか一方しか選択できない仕組みでしたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になったため、利用の自由度が高まりました。

一方で、投資対象商品に関してはより厳格な基準が設けられており、成長投資枠では、一定の基準を満たした投資信託やETF(上場投資信託)、上場株式などに限定されています。

2. 2年目の投資戦略を見直すポイント

新NISAの制度がスタートしてから1年以上が経過し、多くの投資家が2024年の運用結果を振り返ったことでしょう。

2025年は、いわば“新NISA元年”の経験を踏まえ、より戦略的に制度を活用する重要な1年です。2年目に入った今こそ、これまでの投資状況を見直し、非課税制度を最大限に活用するための方針を再確認するタイミングといえるでしょう。

以下では、特に意識したい3つの見直しポイントを紹介します。

2-1. 1年目の投資成果とリスク許容度を再確認

まず行うべきは、2024年の1年間で行った投資の結果を丁寧に振り返ることです。

つみたて投資枠で定期的に購入してきた投資信託、成長投資枠で選んだ個別株やETFなど、それぞれの資産がどのようなパフォーマンスを示したのかを確認しましょう。運用損益のトータルリターンだけでなく、値動きの大きさ(ボラティリティ)や、基準価額・株価の推移もチェックしておくことが大切です。

特に、リターンがプラスで推移している場合には注意が必要です。たとえば、一時的な相場の追い風で含み益が出ているだけなのか、企業業績やファンドの中長期的な成長性に裏打ちされたリターンなのか、を見極める必要があります。

上昇トレンドに乗れているのは喜ばしい反面、その背景にある要因が一過性であれば、将来的な急落リスクにも備えなければなりません。

一方で、含み損が出ている場合でも、慌てて売却するのではなく、投資の目的や当初の方針に立ち返ることが重要です。たとえば、もともと長期保有を前提に購入した商品であれば、短期的な下落は想定の範囲内かもしれません。

「なぜこの銘柄(ファンド)を購入したのか」「想定したリスクの範囲内に収まっているか」「今後の回復や成長が期待できるか」など冷静に判断しましょう。

また、リスク許容度の見直しも欠かせません。たとえば、家族構成の変化や、転職や退職による収入の変化、物価の上昇による支出の増化など、生活環境の変化はリスク許容度にも影響を及ぼします。以前は積極的にリスクを取れた人でも、今は「資産を守る」ことを優先した方がよいケースもあります。

例えば、以下の切り替えが考えられます。

・成長投資枠でハイリスク商品を多く保有している場合は、ミドル〜ローリスク商品に商品を見直す

・投資比率を見直し、つみたて枠を中心として時間分散によるリスク軽減を図る

・債券型ファンドなどリスクを抑えた商品へ部分的に切り替える

上記以外にも、リスク許容度の見直しには、様々な運用手法があります。自身の現在の経済状況と照らし合わせ、ポートフォリオ全体の見直しを行いましょう。

2-2. 投資商品の分散とポートフォリオの最適化

2年目は、個々の商品の見直しに加えて、ポートフォリオ全体のバランスにも目を向けることが重要です。

新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能であるため、それぞれの投資枠をどのように活用するかで、運用資産の安定性や成長性が大きく変わってきます。

例えば、つみたて投資枠では主にインデックス型の低コスト投資信託を通じて、長期・積立・分散を意識した堅実な資産形成を図るのが基本です。一方、成長投資枠では、個別株やアクティブ型ファンド、ETFなどを活用し、より積極的な運用が可能です。この2つの枠を目的や目標に応じて使い分けることで、「安定」と「成長」のバランスがとれた資産形成を目指すことができます。

特に、2024年の投資内容を見直した際に、特定の資産や地域、セクターに偏りが見られる場合は、今年の非課税枠を利用してポートフォリオのリバランスを図ることが効果的です。

例えば、米国の大型ハイテク株に偏っている場合は、欧州株、新興国株、REIT(不動産投資信託)などの資産を取り入れることで、全体のボラティリティ(価格の変動性)を抑えることができます。これは、「異なる資産クラスを組み合わせることで、それぞれの価格変動リスクを調整する」という分散投資の基本的な考え方です。

また、資産の種類を分散するだけでなく、運用スタイルの多様化も有効な戦略の一つです。成長投資枠を例にとると、インデックス型とアクティブ型の投資信託をバランスよく組み合わせることで、市場平均のリターンを目指しつつ、テーマ性のある成長分野への投資により追加的な収益も狙うことが可能になります。

また、アクティブファンドの中には、ESG(環境・社会・ガバナンス)やイノベーションを重視した運用方針を持つファンドもあります。これは、リターンだけでなく投資の理念や社会的意義を重視したい方にも適しています。

さらに、保有期間という視点での分散にも注目しましょう。例えば、長期保有を前提とするインデックスファンドに加えて、数年以内の成長が期待されるセクターETFやテーマ型ファンドを組み込むことで、「長期+中期」の時間軸での分散も可能になります。

これにより、将来のライフイベント(住宅購入、教育費、老後資金など)に応じた資産設計にもつながります。

2-3. 積立設定の継続と見直しのタイミング

つみたて投資枠で設定した自動積立についても、2年目の今こそ見直しの好機です。毎月の積立金額、積立頻度、投資対象商品の選定などを改めて点検し、必要に応じて再検討しましょう。

例えば、投資信託の信託報酬が想定より高い、運用成績が市場平均に比べて見劣りしている、投資スタイルが自分の方針とずれているといった場合は、別のファンドへの乗り換えも選択肢に入ります。

ただし、積立投資の最大のメリットは“継続すること”です。短期的に多少の含み損があったとしても、時間分散効果によってリスクが抑えられるため、安易な解約や乗り換えは避け、慎重に判断しましょう。

また、毎年の「定期見直しタイミング」として、誕生月や年末など自分にとって都合のよい節目をあらかじめ設定しておくと、運用方針の再確認が習慣化されやすくなります。

市場環境や生活状況の変化に応じて微調整しつつ、「積立は止めない」という姿勢を維持することが、新NISAを活用した資産形成の要となるでしょう。

3. 非課税枠の活用術と注意点

新NISA制度は「安定的な資産形成を促す」という趣旨のもと設計されています。

新NISAでは「年間投資枠」と「非課税保有限度額(生涯投資枠)」という2つの非課税枠(最大1,800万円まで)が設定されており、それぞれの仕組みを正しく理解したうえで活用することが重要です。

本章では、非課税枠を使い切るコツや、売却時における注意点を解説します。

3-1. 年間投資枠の使い切りと繰越の可否

新NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、合計360万円が非課税で投資できる上限枠として定められています。この「年間投資枠」は1月1日から12月31日までのカレンダーイヤー単位で管理され、未使用分を翌年に繰り越すことはできません。

一方で、無理に投資枠を使い切ろうとして自分のリスク許容を超える投資を行ってしまうのは本末転倒です。大切なのは、自身の資金状況やライフスタイルを踏まえたうえで、投資計画を立てることです。

例えば、つみたて投資枠に関しては、毎月の自動積立設定をすることで、自然に年間上限近くまで積み上げることができます。早めに積立金額と投資商品を設定しておくことで、計画的な枠の活用が可能です。

一方、成長投資枠はスポット投資が中心となるため、利用タイミングを分散させるなどの工夫が求められます。

4. よくある誤解とその対処法

新NISA制度は、長期的な資産形成を後押しする制度として注目されていますが、その仕組みが複雑であるために、制度を正しく理解しないまま運用を始めてしまうケースも少なくありません。

その場合、非課税メリットを最大限に活かせないだけでなく、思わぬ運用ミスや損失につながることもあります。ここでは、特に多い3つの誤解とその対処法について整理します。

4-1. 金融機関変更時の手続きにおける注意点

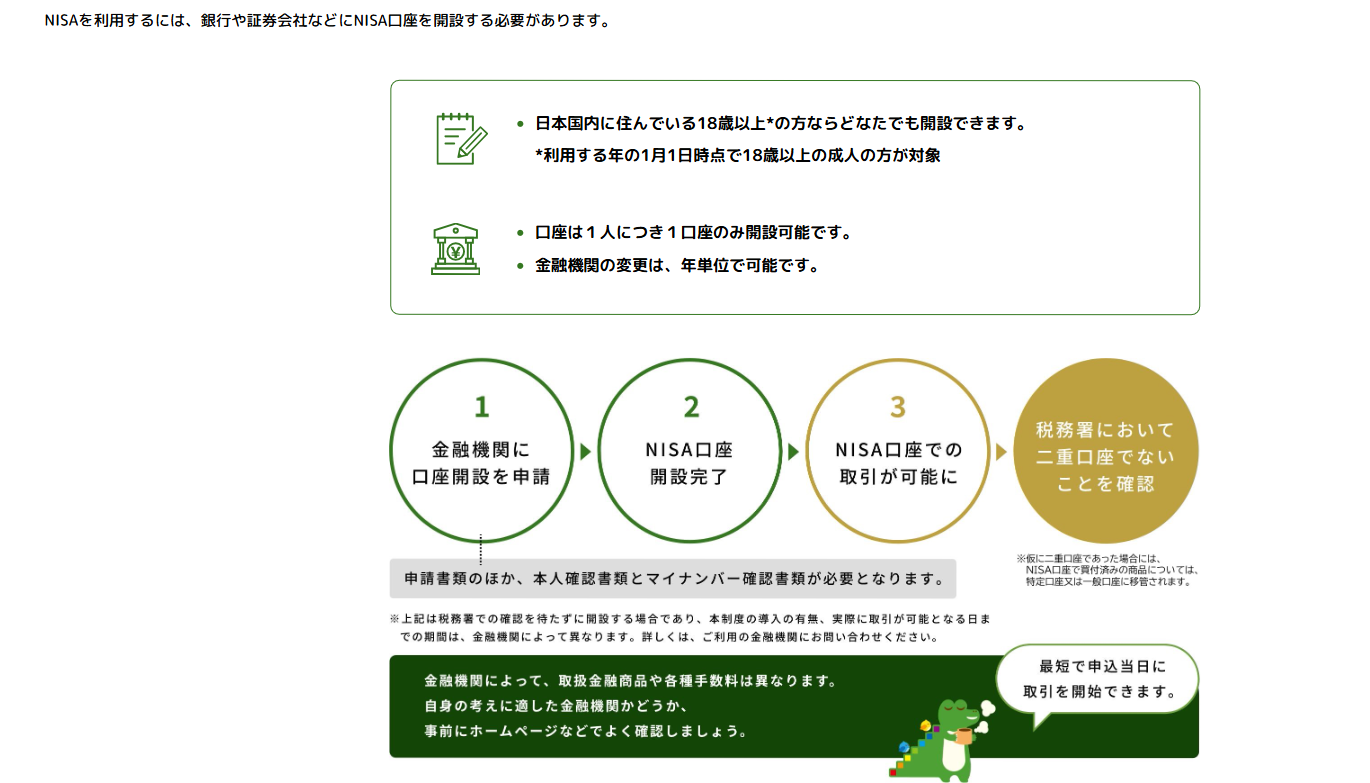

出典:金融庁

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の両方において、口座を開設する金融機関は1年単位で変更することができます。ただし、この変更には厳密な手続きと期限があります。

変更を希望する場合は、まず、変更したい年の前年10月1日以降に「勘定廃止通知書」を現在利用している金融機関から取得し、変更先の金融機関に提出する必要があります。その後、新たにNISA口座を開設することで、翌年からその金融機関で新NISAの非課税枠を利用できるようになります。

この手続きを行わずに、新しい金融機関で口座開設をしようとしても、新NISAの非課税枠を利用することはできません。

また、つみたて投資枠と成長投資枠で別々の金融機関を利用することはできず、両枠は常に同一の金融機関での取り扱いとなります。仮に、片方だけ別の金融機関に変更したい場合でも、両方の投資枠をまとめて変更する必要がある点にはご留意ください。

さらに、金融機関を変更すると、これまでの運用商品や投資した履歴は新しい口座に引き継がれません。毎月の自動積立設定などは、金融機関変更後にあらためて積立設定や口座登録が必要となるため、忘れずに確認しましょう。

このように、金融機関変更を検討する際には、「タイミング」「手続き」「移行後の再設定」の3点が鍵となります。

スムーズな運用を維持するには、金融機関の変更は計画的かつ慎重に進めることが大切です。

5. まとめ

2025年は新NISA制度の2年目にあたり、前年の経験を活かして運用方針を見直す絶好のタイミングです。

年間投資枠360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)は毎年リセットされるため、非課税メリットを最大限に活かすには、計画的な活用が不可欠です。

また、生涯投資枠である1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)の管理も重要です。売却によって非課税枠が復活する仕組みをうまく活用することで、長期的に効率のよい資産形成を実現することが可能になります。

ただし、制度には「売却枠の復活は翌年から」「損益通算不可」「金融機関変更時の手続きの煩雑さ」など、注意すべきポイントも多くあります。

これらのルールを正確に理解しておかないと、せっかくの非課税メリットを十分に活かせなくなるおそれがあります。また、パフォーマンスをあげるためには、年間の投資計画やポートフォリオの分散、積立設定の見直しなど、細かな点にも目を配ることが大切です。

新NISAは、単なる税制優遇ではなく、長期的な資産形成の柱となる制度です。

2年目を迎えた今だからこそ、制度の本質をしっかりと理解し、柔軟で堅実な投資スタイルを築いていくことが、将来の資産づくりにつながるでしょう。

IFAのファーストパートナーズでは、お客様一人ひとりのニーズに寄り添いながら、最適な資産運用プランのご提案をしております。これを機に、ぜひ一度ご相談ください。

ご相談はこちらから。