2025年前半、全世界株式(オルカン)は関税・金利・為替の不確実性で下落し、その後は各国の景気指標や政策期待を背景に持ち直しました。

本記事では下落の要因と回復の流れを整理し、今日から実践しやすい運用ポイントを中級者目線で解説します。

1. 「暴落」とはどんな状態?オルカン下落を理解するために

株式投資を続けていると、避けて通れないのが「暴落」と呼ばれる局面です。

ニュースやSNSでも頻繁に使われる言葉ですが、その実態は必ずしも一様ではありません。一般的には、株価指数が短期間に20%以上下落することを「暴落」と表現するケースが多く、投資家心理に強いインパクトを与える出来事です。

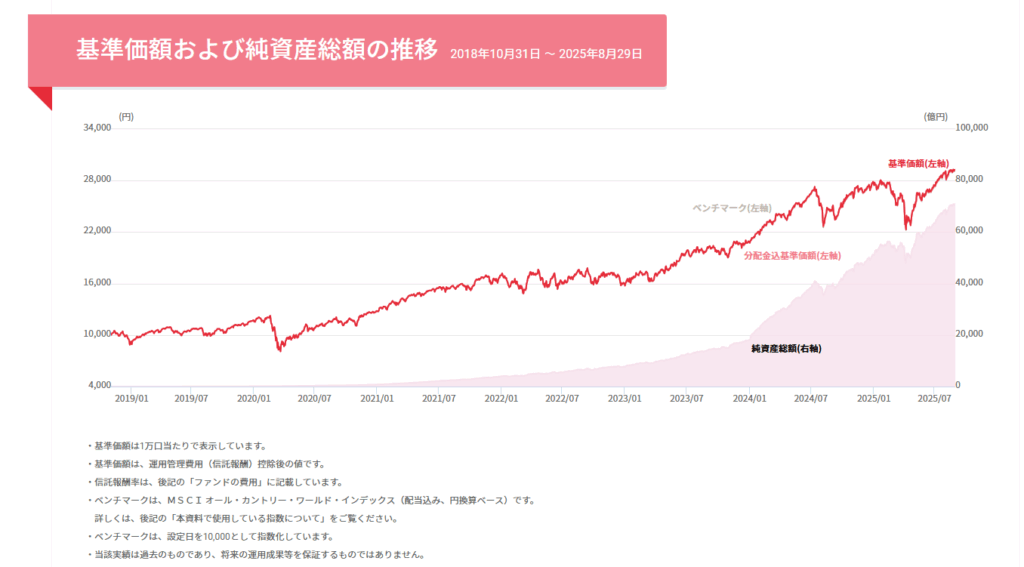

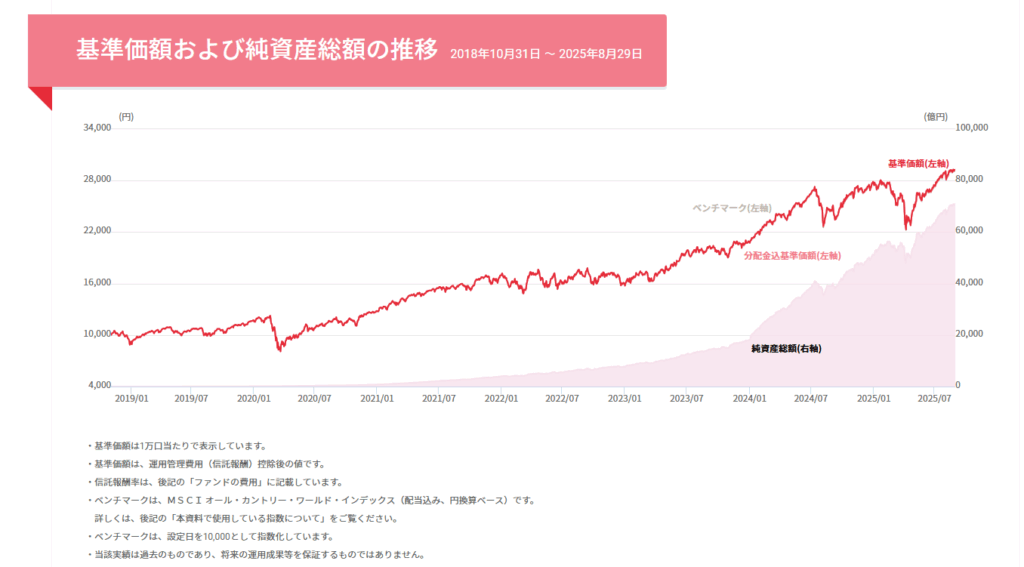

2025年前半、全世界株式インデックスファンド、通称「オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー))」も、世界的な株価の急落に巻き込まれました。オルカンは約50ヵ国、数千銘柄に分散投資されており、一部地域の株価下落は吸収されやすい仕組みになっています。それでも、米国・欧州・中国といった主要国が同時に不安定になると、全体の基準価額が大きく下がります。

では、2025年前半の下落はなぜ起こったのでしょうか。「暴落」が起こる背景には、いくつかの共通要因があります。例えば、突発的な政治イベントや大規模な金融危機、あるいは企業業績の急速な悪化などです。

2025年前半にかけては、米国の通商政策をめぐる不透明感や金利動向、為替の急変動といった要因が重なり、オルカンの基準価額も一時的に大きく揺れ動きました。投資家から見ると「なぜ突然こんなに下がるのか」と感じる場面ですが、背景をたどると必ず複数のリスク要因が複雑に絡み合っています。

暴落局面で特に意識したいのは、価格変動の「スピード感」です。通常の相場下落は数週間から数カ月かけてじわじわと進行しますが、暴落は数日から数週間で一気に進みます。このため、感情的に行動しやすくなり、投資家は慌てて売却してしまうことがあります。

しかし、夏以降には世界的な景気指標の改善や金融政策への期待が広がり、オルカンは持ち直しました。過去の歴史を見ても、オルカンのような世界分散型ファンドは、一時的に下がっても時間とともに回復してきた実績があり、冷静な視点を持つことが長期投資には不可欠です。

また、暴落は必ずしも「悪」ではなく、投資家にとって学びや気づきを与えてくれる局面でもあります。短期的には資産の減少を招きますが、長期的には「割安な水準で買えるチャンス」と捉える投資家も少なくありません。特に積立投資をしている場合、基準価額が下がったときに買い付ける口数が増えるため、長期的な平均取得価格を下げる効果が期待できます。

オルカンのように全世界を対象とするインデックスファンドは、一国の景気低迷や政治リスクに左右されにくいという強みを持っています。しかし、全世界の株式市場全体が揺れるときには大きな下落を免れません。

その意味で「暴落」とは、市場のリスクが一気に顕在化した状態を映し出す鏡のような存在です。投資家にとっては一時的に厳しい局面であっても、長期投資の過程では繰り返し訪れる可能性がある現象として理解しておくことが大切です。

つまり「暴落」とは、相場の異常な下げを示す現象であると同時に、投資家に冷静さを求める試練の場でもあります。2025年前半のオルカン下落とその後の回復は、まさにその典型でした。

オルカンのような分散投資型商品においても例外ではなく、避けることはできないものの、長期投資の視点を持ち続けることで不安を和らげることができます。

これらを踏まえ、次章では2025年前半に起こったオルカン下落の背景を振り返りながら、より具体的に理解を深めていきましょう。

2. 2025年4月までの下落背景

オルカン(全世界株式インデックスファンド)は、2025年前半に大きな下落を経験しました。

長期投資を前提とする投資信託にとって、一時的な値下がりは想定内ですが、その背景を理解しておくことは今後の投資判断に役立ちます。ここでは、特に注目された2つの要因―「トランプ関税ショック」と「米国企業決算の悪化・円高」を整理します。

2-1. トランプ関税ショックと世界経済の不透明感

2025年前半の市場を最も揺さぶったのは、米国通商政策の大転換でした。トランプ大統領の復帰による、いわゆる「トランプ関税ショック」です。

2025年1月、米国政府は輸入自動車や工業製品に対して追加関税を発表しました。日本や欧州から米国に輸出していた大手企業は、採算悪化や価格競争力の低下への懸念が高まりました。その結果、自動車関連銘柄を中心に株価は大きく下落し、輸出依存度の高い企業の業績懸念が広がりました。

さらに、関税は米中関係にも波及し、中国からの輸入品にも高率関税が適用され、サプライチェーン全体の混乱が生じました。米中対立の再燃は、世界経済の不透明感を強め、世界株式全般に「リスク回避」の動きをもたらしました。

この結果、世界の投資家は株式から資金を引き揚げ、安全資産とされる米国債や金へとシフトし、全世界株式に連動するオルカンも当然ながら影響を受け、基準価額は2月から3月にかけて大きく下落しました。

特に注目すべきは、このショックが「一国の出来事」にとどまらなかった点です。グローバルに展開する企業にとっては、米国市場の動向が利益全体に直結します。そのため、オルカンのように幅広い銘柄に分散している投資信託であっても、主要国が同時に揺らぐ局面では全体的な下落を避けられませんでした。

また、関税は直接的なコスト上昇だけでなく、消費者心理や企業の設備投資にも影響します。将来の収益が見通しづらくなることで、新規投資や設備投資を抑制する動きが出やすくなり、世界経済全体の減速懸念につながりました。こうした複合的な影響が「トランプ関税ショック」として世界経済全体の減速懸念を市場に織り込ませる結果となったのです。

2-2. 米国企業決算の悪化と円高のダブルパンチ

もう一つの大きな要因は、米国企業決算の悪化と為替市場で進んだ円高です。

2025年1〜3月にかけて発表された米国企業の決算は、市場予想を下回る内容が相次ぎました。特にテクノロジー企業や消費関連企業を中心に予想を下回る内容が目立ちました。AI関連銘柄やクラウドサービスへの期待が高まっていた中での失速は投資家の心理を冷やし、株価の重荷となりました。

背景には、関税によるコスト増加だけでなく、消費者の購買意欲の鈍化や金利上昇の影響がありました。さらに、米連邦準備制度理事会(FRB)が高止まりした政策金利をなかなか引き下げられなかったことも、企業の資金調達コストを押し上げ、業績悪化に拍車をかけました。

加えて、日本の投資家にとって見逃せなかったのが「円高」の進行です。米国の利下げ観測が強まると、ドル安・円高の流れが加速しました。為替は1ドル=150円台後半から140円台へと円高に振れ、日本円で評価されるオルカンの基準価額には強い下押し圧力がかかりました。

ここで押さえておきたいのは、オルカンの基準価額は「株価の変動」だけでなく「為替レートの動き」にも左右される点です。例えば米国株が横ばいでも、ドル安・円高が進めば円建てのオルカンは下落します。逆に円安が進めば基準価額の押し上げ要因になります。2025年前半は米国株の軟調さと円高が重なり、ダブルパンチとなって投資家の含み益を大きく削る形になりました。

さらに、円高は心理的な不安も増幅させました。海外資産を円に換算したときの目減り感が強まると、積立を一時停止したり、解約を検討する投資家も出て、短期的な下落圧力をさらに強めた可能性があります。

3. 5月以降、オルカンはどう変わった?

2025年春先にかけて大きく値を下げたオルカン(全世界株式インデックスファンド)は、5月以降、徐々に基準価額が回復してきました。

下落局面では投資家心理が冷え込み、「このまま世界経済は停滞してしまうのではないか」との不安が広がりましたが、時間の経過とともに市場は落ち着きを取り戻し、回復基調へと転じていきます。ここでは、5月以降に見られた世界株の持ち直しと、オルカンならではの「全世界分散」の強みを解説します。

3-1. 世界株が持ち直し、グローバル回復の波に乗った動き

オルカンの基準価額が回復に向かった背景には、いくつかの世界的な要因がありました。

まず注目されたのは、米国経済の底堅さです。トランプ関税ショックによる混乱は続いたものの、雇用や個人消費は想定以上に堅調でした。4月に発表された米経済指標では、小売売上高や失業率が予想を上回る内容となり、「米国景気は急速な悪化には至らないのでは」という見方が広がりました。これにより投資家心理が改善し、米国株式を中心に買い戻しが進みました。

また、5月以降は各国中央銀行のスタンスにも変化が見られました。FRB(米連邦準備制度理事会)は利下げを示唆する発言を強め、年後半にかけて金融緩和へ舵を切るのではとの期待が高まりました。欧州中央銀行(ECB)や日本銀行も、景気下支えを意識した政策運営を継続しており、世界的な金融環境は徐々に「リスク資産に優しい」方向へ傾いていきました。

さらに、中国経済にも回復の兆しが表れました。政府が景気刺激策を打ち出し、不動産市場や内需の安定化を図ったことで、株式市場にも一定の安心感が広がりました。アジア新興国でもインフラ投資や消費拡大が進み、世界株式全体の回復基調を後押ししました。

こうした流れを受けて、5月以降の世界株式市場は「過度な悲観」から「徐々に楽観」へと転じました。特に米国のハイテク株や欧州の輸出企業、アジアの内需関連株が買い直され、主要株価指数は上昇に転じました。オルカンはこれらの地域・銘柄を幅広く組み入れているため、その恩恵を受けて基準価額を回復させていったのです。

注目すべきは、世界株の回復が一部の地域だけでなく、複数の地域で同時進行したことです。米国のテクノロジー、欧州の工業製品、中国の消費関連など、回復のけん引役はそれぞれ異なりましたが、総じて「世界的な同時回復」の波が広がったことで、オルカンのようなグローバル投資信託にとって追い風となりました。

3-2. オルカンの「全世界分散」が際立った理由

5月以降の相場展開で改めて浮き彫りになったのは、オルカンが持つ「全世界分散」の強みです。

オルカンは世界の先進国・新興国を問わず、数千社の株式に投資しているため、一部の国や業種が不調でも、他の地域やセクターが補い、全体の値動きを安定させやすい特徴があります。今回の下落から回復にかけても、この特性が効果を発揮しました。

単一国や特定テーマに集中投資していた場合には回復のタイミングが遅れる可能性もありますが、オルカンのような広範な分散投資型ファンドは、異なる地域の回復を自動的に取り込むことができます。

もう一つのポイントは、為替の影響です。4月まではドル安・円高が基準価額を押し下げましたが、5月以降は円高圧力がやや和らぎ、株価上昇の効果がよりダイレクトに反映されました。これもオルカンの回復スピードを後押ししました。

また、オルカンの分散効果は「時間軸」にも及びます。積立投資をしていた人にとって、下落局面では安く多くの口数を購入でき、その後の回復で資産の伸びが加速する効果がありました。つまり短期的な下落は、中長期の積立投資家にとってむしろプラスに働く側面があるのです。

こうした特徴から、オルカンは「下落時の不安をやわらげ、回復時の恩恵を受けやすい」ファンドだといえます。もちろん、相場の先行きを断定することはできませんが、長期的に世界経済が成長する限り、その動きを幅広く取り込む仕組みは投資家にとって大きな安心材料となるでしょう。

4. 現在のオルカンをどう見る?今後の見通し

2025年前半の下落を経て、5月以降に回復を見せたオルカン(全世界株式インデックスファンド)。現在は基準価額も落ち着きを取り戻しつつありますが、投資家にとっては「今後どうなるのか」がやはり気になるところです。

ここでは、オルカンの国際分散という特性と、今後意識しておきたい地政学リスクや政策動向について整理します。

4-1. 国際分散の強みと、新たな地政学・政策リスク

オルカン最大の特徴は「国際分散」です。世界中の先進国から新興国まで、数千銘柄を一括で組み入れることで、一国の景気や政治に左右されにくい構造になっています。これは、特定の国の市場に集中するリスクを避けたい投資家にとって大きなメリットです。

例えば、米国で景気減速の兆しが見えても、欧州やアジアで回復が進めば全体でバランスを取ることができます。あるいは、先進国株式が停滞しても新興国の成長がオルカン全体を下支えすることもあります。このように、各地域が「リレー方式」のように成長をつなぐことで、長期投資において安定感を生む要因となっています。

ただし、「全世界に分散しているから安心」と単純に考えるのは危険です。世界株式が同時に揺れる局面も存在します。例えば2025年前半のように、米国の通商政策や金利動向が世界全体に波及し、主要国の株式が一斉に下落する場面が見られました。グローバル化が進んだ現代の市場では、国際分散によるリスク低減効果は「局所的なショック」に対しては有効でも、「世界的な同時不安」には限界があるということです。

さらに、今後は新たな地政学的リスクや政策リスクにも注意する必要があります。中東や東欧などでの地政学的緊張、米中関係の再燃は、世界経済の安定性に影響を及ぼす可能性があります。

また、各国政府が財政出動や規制強化に動けば、株式市場の見通しにも影響します。オルカンの基準価額は世界情勢の変化を敏感に反映するため、投資家はニュースや政策動向をフォローしながら、短期的な値動きに振り回されない姿勢が求められます。

4-2. 年後半の利下げ期待で株式には追い風の可能性

一方で、注目される前向きな材料のひとつが「利下げ」です。

米国ではすでにFRB(米連邦準備制度理事会)が、9月のFOMCで利下げを実施しました。インフレの鈍化と景気減速の兆候を背景に、政策金利を 4.00〜4.25%へと引き下げ、6会合ぶりの金融緩和に踏み切りました。

この動きは、年末にかけてさらなる利下げ余地を市場に示すものと受け止められており、投資家心理の支えになる可能性があります。ただし、インフレ再燃や景気の底堅さ、FRB内部の慎重姿勢などにより、今後の追加利下げの時期や規模には制約が生じるリスクも残っています。

一般的に金利が下がれば、企業の資金調達コストが低下し、投資や雇用が活発化することが期待されます。さらに、「割引率の低下」により株価の理論的な評価が高まりやすくなるため、株式市場にとっては追い風になる場合があります。

さらに、低金利環境では債券利回りの魅力が相対的に低下し、資金が株式市場へ流入しやすくなる傾向もあります。これらの要素は、オルカンの基準価額にとってもプラスに働く可能性があります。

もっとも、利下げが実施されたからといって必ず株価が上がるわけではありません。市場はすでにある程度織り込んでいることもあり、期待と現実のギャップで逆に株価が乱高下する場合もあります。また、利下げの背景に「景気悪化」がある場合には、企業業績への懸念が高まり、株式市場にとって必ずしも好材料にならない可能性もあります。

したがって、利下げ期待を過度に信じるのではなく、あくまでも「市場の一つのシナリオ」として捉え、複数の可能性を想定しておくことが重要です。

5. 投資中級者として押さえておきたい対処法

オルカン(全世界株式インデックスファンド)をはじめとする株式投資では、避けられないのが価格の変動です。

特に2025年前半のような大きな下落を経験すると、「今後どうすべきか」と迷う投資家も少なくありません。初級者は不安に流されやすい一方で、中級者に求められるのは「変動を前提とした対応力」です。ここでは、暴落局面で押さえておきたい3つの対処法を整理します。

5-1. 暴落は“買い場”の可能性—焦らず冷静な判断を

相場が大きく下がると「もう投資をやめたほうがいいのでは」と感じるのは自然な心理です。しかし、過去の株式市場を振り返れば、大きな下落の後に時間をかけて回復してきた事例が多く見られます。

リーマンショック(2008年)やコロナショック(2020年)は、その代表例です。いずれも短期的には基準価額や株価が急落しましたが、その後の世界経済の回復とともに市場は上昇に転じ、長期的な資産形成に貢献する「買い場」となりました。

中級者が意識したいのは、「下落=終わり」ではなく「下落=チャンスかもしれない」という視点です。もちろん、将来の相場を断定することはできませんが、暴落時に感情的になって売却するのではなく、冷静に現状を把握する姿勢が大切です。

例えば、相場が20%下落した局面では、自分のリスク許容度や投資目的を再確認する良い機会になります。「長期での資産形成が目的なら、目先の変動に過度に反応する必要はない」という原点に立ち返ることができるでしょう。

また、中級者は「現金余力をどう使うか」を判断できる立場にあります。すべてを一度に投資する必要はありませんが、積立に加えて下落時に少し追加投資するなど、冷静な判断で“買い場”を活かす戦略も考えられます。

5-2. ドルコスト平均法で積立継続の安心感を

オルカンを利用する投資家の多くは、毎月一定額を自動的に投資する「積立投資」を行っています。

これは「ドルコスト平均法」と呼ばれ、価格が下がったときに多くの口数を購入し、価格が上がったときには少なく購入することで、長期的には平均取得単価を平準化する仕組みです。

下落局面で積立を止めてしまうと、この効果が活かせなくなります。基準価額が下がっているときほど、多くの口数を購入できるため、将来の回復局面で資産の伸びが加速する可能性があります。

中級者にとって大切なのは、「積立を続けること自体がリスク分散であり安心感につながる」という理解です。相場が下がっているときに積立をやめてしまうと、「安く買う機会を逃した」という結果になることもあるため、焦らず仕組みを信じ、積立を続ける姿勢が求められます。

また、積立金額の調整も有効な手段です。収入や家計に余裕がある場合は、暴落局面で積立額を少し増やしてみるのも有効です。逆に、生活費が圧迫されそうなときは無理をせず、積立を最低限に維持するだけでも問題ありません。重要なのは「投資を止めないこと」です。続けることで時間を味方につけることができます。

5-3. 資産配分の再点検:オルカン+他資産も検討

オルカンは「全世界株式」に分散投資できる強力なツールですが、それだけですべてのリスクが解消されるわけではありません。世界的な株安局面では、当然オルカンの基準価額も大きく下がります。

そこで中級者に求められるのが「資産配分(アセットアロケーション)の再点検」です。株式だけでなく、債券・不動産(REIT)・金やコモディティなど、異なる値動きをする資産を組み合わせることで、全体のリスクを和らげることができます。

例えば、株式と債券を組み合わせると、株価下落時に債券価格が上昇することで一部の損失を補える場合があります。あるいは金などのコモディティを取り入れることで、地政学リスクやインフレ局面に対する備えを強化することも可能です。

オルカンは「株式部分のコア資産」として非常に優秀ですが、その周囲に他資産を配置することで、より安定したポートフォリオが構築できます。中級者は「どの程度のリスクを許容できるか」を軸に、資産配分を定期的に見直すことが大切です。

さらに、リバランス(資産比率の調整)も有効です。株式市場が好調でオルカンの比率が増えすぎた場合、あえて一部を売却して債券や現金に振り分けることで、リスクを抑えることができます。逆に暴落時には株式の比率が下がるため、追加でオルカンを購入することでバランスを取り戻すこともできます。

6. プロ視点を取り入れて、運用の精度を高めよう

オルカンのような全世界株式ファンドは、長期的な資産形成に適したシンプルな投資先です。

しかし、相場の下落や世界的な混乱を経験すると「本当にこのまま続けて良いのか」と迷うこともあるでしょう。そんなときに参考になるのが、金融のプロによるアドバイスです。

プロに相談する大きなメリットは、自分では気づきにくいリスクや改善点を客観的に指摘してもらえることです。例えば「株式比率が高すぎる」「生活資金の確保が足りない」といった具体的な助言を受けることで、より安心して運用を続けられるようになります。

代表的な相談先としては、銀行・証券会社・IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が挙げられます。銀行は預金や住宅ローン、相続対策まで幅広い相談窓口を備えているため、資産全体の総合的な相談に向いています。証券会社はマーケットに関する専門知識や商品ラインナップの豊富さに強みがあり、株式やETF、債券などを含めた投資戦略の相談に適しています。IFAは特定の金融機関に縛られない中立的な立場から複数の選択肢を比較・提案を受けられる点が魅力です。

ただし、誰に相談するかによって得られる情報や提案は異なります。大切なのは、自分が何を重視するかを明確にすることです。「一つの窓口でライフプラン全体を見たいのか」「株式や為替の専門的な情報を知りたいのか」「偏りのない意見を聞きたいのか」によって、最適な相談先は変わります。

また、相談の際には「すべてを丸投げする」のではなく、自分なりの考えや目的を持って臨むことが重要です。プロの意見は参考になりますが、最終的な判断や責任は自分にあります。投資方針を明確にし、そのうえで助言を取り入れることで、より納得感のある資産運用が実現できます。

市場の変動は避けられませんが、プロの視点を取り入れることで「想定外の事態に備える力」を高めることができます。長期投資を続ける中級者にとって、時にはプロの知見を借りることで、落ち着いた投資姿勢を維持するための大きな助けとなるでしょう。

7. まとめ:中級者だからこそ、長期的視点で動じない投資姿勢を

オルカンは一国の変動に左右されにくい一方、世界同時の不安定化では基準価額が大きく動くことがあります。短期的な揺れで判断せず、積立の継続や資産配分の見直し、必要に応じたリバランスで“時間分散×国際分散”の力を最大限に活かしましょう。

相場観に偏らず、家計の安全余力と目的を再確認し、下落局面は追加投資の好機として検討する余地もあります。投資に迷う場面では、銀行・証券会社・IFAなど専門家の助言も取り入れつつ、無理のない範囲で長期的な資産形成を続けることが大切です。

ファーストパートナーズでは、お客様一人ひとりの状況に寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。

富裕層・資産形成層の方々に向け、金利環境や市場動向を踏まえた最適なアドバイスを提供いたします。

これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。

ご相談はこちらから。