2025年版「世界で最も裕福な都市」ランキングで、東京は2年連続3位に選ばれました。その背景には、従来の富裕層に加え、新たに台頭した「スーパーパワーファミリー」と呼ばれる世帯の存在があります。

本記事では、富裕層が集まる背景と都市ブランドの未来を探ります。

1.スーパーパワーファミリーとは

2025年、東京は「世界で最も裕福な都市ランキング」で2年連続3位となり、改めて国際的な注目を集めています。その背景には、従来の富裕層に加え、「スーパーパワーファミリー」と呼ばれる世帯の存在があります。

都市部における共働き世帯の増加や所得上昇、社会制度の変化を背景に形成されたこの層は、消費や投資のスタイルにおいても独自の特徴を持ち、都市ブランドの未来を左右する存在となりつつあります。

本章では、その定義と誕生の背景を整理します。

1-1. 定義:世帯年収3,000万円以上の都市部共働き世帯

「スーパーパワーファミリー」とは、世帯年収3,000万円以上を稼ぐ都市部の共働き世帯を指します。野村総合研究所(NRI)の調査などでも取り上げられており、従来の高額所得世帯よりも広義かつ現代的なニュアンスを持つ言葉として広がりつつあります。

年収3,000万円という水準は、日本の給与所得者と比較すると桁違いの高さです。国税庁の統計(国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査結果」より)によると、給与所得者の平均年収は460万円であり、スーパーパワーファミリーは全体のごく一部であることがわかります。

特に東京や大阪、名古屋などの大都市圏では、外資系企業に勤めるビジネスパーソンや専門職、大手企業の管理職・経営層を中心に、この層が着実に増加しています。

特徴的なのは「共働き」である点です。

かつては、高所得世帯といえば男性が高収入を得て家計を支えるケースが大部分でした。ところが近年では、夫婦ともに高学歴・高キャリアを持ち、それぞれが独立して高い収入を得るケースが増加しています。結果として、世帯合算では年収3,000万円以上に到達するという構造が生まれています。

「パワーカップル」という言葉が流行したのは2010年代ですが、それをさらに拡張・高度化させた概念がスーパーパワーファミリーです。都市部の生活コストは高額ですが、それを補って余りある所得を持ち、教育や住環境、ライフスタイルに積極的に投資する層として経済・社会に大きなインパクトを与えています。

1-2. 出現の背景:女性就業拡大・共働き増・所得上昇

スーパーパワーファミリーが近年増えた背景には、大きく分けて3つの社会的変化があります。

1. 女性の就業拡大とキャリア継続

かつては結婚や出産を機に女性が退職し専業主婦となるケースが多かったものの、2000年代以降、政府による「女性活躍推進」政策や企業のダイバーシティ推進が進み、女性がキャリアを継続できる環境が整いつつあります。

育児休業制度やフレックス勤務制度が整備され、出産後も職場復帰する女性が増えました。結果として、妻も高所得者として世帯を支える構図が一般化しつつあります。

2. 共働き世帯の増加

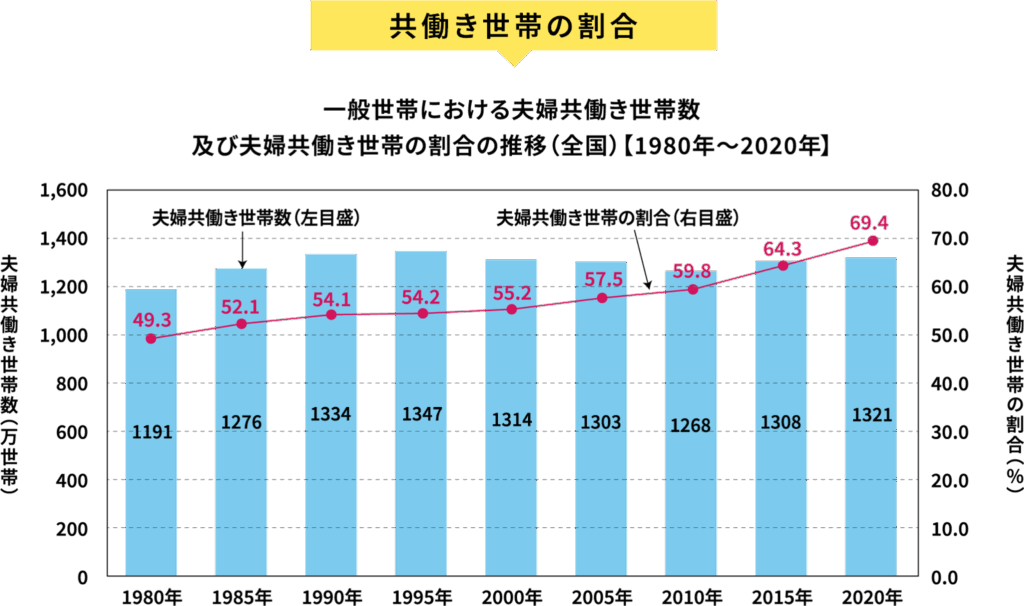

総務省の統計によれば、日本では1980年代以降、共働き世帯数が専業主婦世帯数を上回り、現在では世帯の7割近くに達しています。

都市部ではその割合がさらに高く、特に夫婦ともに大学院卒や専門資格を持つケースでは、双方が高い専門性を活かして職業に従事することで、高収入を実現しやすくなります。こうした社会構造の変化が、スーパーパワーファミリーを生み出す基盤になっています。

出典:総務省統計局

3. 高所得層の拡大と資産価格の上昇

近年の株式市場や不動産市場の堅調さも、スーパーパワーファミリー増加の背景にあります。特に東京など大都市圏では不動産価格が上昇を続けており、資産価値の増加が家計を押し上げています。

さらに、企業業績の好調に伴う役員報酬やインセンティブ制度の拡充、外資系企業による高額給与の拡大も、世帯所得上昇を押し上げる要因となっています。世界的に見ても、国際金融都市としての東京の地位は回復基調にあり、海外資本の流入も富裕層の増加に拍車をかけています。

こうした複合的な変化の結果、単なる「高収入世帯」とは異なる性質を持つ新しい階層=スーパーパワーファミリーが可視化されてきました。

2.消費・ライフスタイルの特徴

スーパーパワーファミリーは、世帯年収3,000万円以上を背景に、消費やライフスタイルの選択において独自の傾向を示します。単なる「お金持ち」というよりも、次世代への投資や自己成長への支出を重視し、同時にブランドやクオリティへのこだわりを持つ層として特徴づけられます。

本章では、教育・子育て、高額消費、健康投資の3つの観点から整理します。

2-1. 教育・子育てへの積極投資

スーパーパワーファミリー最大の特徴は「教育への惜しみない投資」です。彼らにとって、教育は消費項目であると同時に「次世代に残す最大の資産」と位置付けられています。

幼少期からの教育投資

幼稚園・保育園の段階からインターナショナルスクールや私立一貫校に通わせる家庭が多く見られます。インターナショナルスクールの年間授業料は200万円〜300万円が相場であり、送迎や課外活動費を含めれば年間400万円近くに達することもあります。

さらに、学習塾・習い事も幅広くカバーされます。水泳やピアノといった一般的な習い事に加え、プログラミング、ロボット工学、英語ディベート、バイオリン、ゴルフなど、将来のキャリア形成や国際的な舞台を意識したスキル習得に幅広く投資します。

中高・大学進学にかかるコスト

私立中高一貫校の学費は年間100万円〜150万円、大学進学では国内私立でも4年間で500万〜700万円、海外大学なら年間500万円以上かかります。

実際、スーパーパワーファミリーの間では「子ども一人に1,000万円以上の教育投資は当たり前」という意識が定着しており、複数の子どもがいれば総額は数千万円規模になります。

留学・国際教育への重視

教育投資の最たる特徴は国際性への強い関心です。短期の海外留学(サマースクール)に小学生のうちから参加させたり、高校・大学で海外進学を視野に入れる家庭も増えています。

こうした経験に数百万円単位の費用を投じるのも、スーパーパワーファミリーならではの特徴です。

教育支出は家計に占める割合が極めて高く、「世帯年収の2割以上を教育費に充てる」という調査結果もあります。これは単なる消費ではなく、子どもの将来に向けた「人的資本への投資」として捉えられます。こうした考え方こそが、スーパーパワーファミリーを際立たせている特徴といえるでしょう。

2-2. 高額消費とブランド志向

次に特徴的なのは「高額消費への積極性」と「強いブランド志向」です。スーパーパワーファミリーにとって消費は単なる購買行動ではなく、自己表現や社会的な位置づけを強化するものでもあります。

そのため、住宅や自動車、ファッション、旅行、食文化といった分野においても、価格以上の「意味」や「象徴性」に価値を見出しています。

住宅・不動産

スーパーパワーファミリーは、住宅選びでも「ブランド」を重視します。都心部の高級マンション、特に港区・渋谷区・千代田区などの新築物件は人気が高く、1億円を超える価格帯でも需要が集中しています。

単に居住の場ではなく、資産形成やライフスタイルの象徴と位置付けられています。

また、別荘やセカンドハウスを所有するケースも増えています。軽井沢や葉山、沖縄などのリゾート地での不動産投資と消費を兼ねるケースも増えています。

自動車

自動車も高級志向が際立ちます。メルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェ、テスラといった輸入車ブランドが選ばれるほか、環境に配慮したEVやハイブリッド車も注目されています。

これは単にステータスを誇示するだけでなく、ブランド力と先進性、さらにサステナビリティ意識を同時に満たそうとする姿勢の表れです。自動車は「移動手段」であると同時に、価値観を体現するシンボルとなっています。

ファッション・アクセサリー

ファッション分野では、ルイ・ヴィトン、エルメス、シャネルといったラグジュアリーブランドが依然として強い人気を誇ります。

スーパーパワーファミリーはバッグやジュエリーへの支出も活発であり、特に「限定品」や「オーダーメイド」に強い関心を示します。消費を通じて他者との差別化を図り、自分らしさを表現する手段としてブランドを選ぶ傾向が際立っています。

旅行・食文化

旅行も重要な消費分野です。国内外の高級ホテルやリゾート、ビジネスクラスやファーストクラスの利用は珍しくありません。年間数百万円を旅行に投じる家庭もあり、子どもの教育を兼ねた「体験型旅行」にも積極的です。

食文化においても、東京がミシュラン星付きレストラン数世界一を誇る都市であることは、スーパーパワーファミリーのライフスタイルに直結しています。家族で星付きレストランを訪れるだけでなく、ホームパーティに一流シェフを招くといった消費スタイルも見られます。

ブランド志向の背景

こうした高額消費やブランド志向の背景には、「可処分所得の余裕」と「都市生活における競争意識」があります。

高学歴・高収入の同世代との比較の中で、自らのライフスタイルを象徴するブランドを選び抜くことが、自己実現や社会的アイデンティティの表現手段になっているのです。さらに、ブランド消費は家族の価値観や教育方針の一部としても機能し、子どもに「質の高いものを選ぶ目」を養わせるという意識も見られます。

このように、スーパーパワーファミリーの高額消費は単なる浪費ではなく、「資産形成」「社会的地位の表明」「教育的効果」といった複数の目的を兼ねており、都市経済や文化に与える影響も大きいといえます。

2-3. 健康・ウェルビーイング投資

最後に注目すべきは「健康・ウェルビーイング投資」です。スーパーパワーファミリーは、長期的に人生の質を高めるために、身体的・精神的な健康維持に積極的に資金を投じています。

単なる医療や運動にとどまらず、ライフスタイル全体を通じて「健康=資産」と捉えている点が特徴です。

フィットネス・スポーツ

会員制の高級ジムやプライベートトレーナーの利用は一般的で、年間数十万円から百万円規模の支出が発生します。

さらに、ゴルフ、テニス、乗馬、スキー、マリンスポーツなど、富裕層ならではのスポーツに家族で取り組むケースも目立ちます。スポーツは体力維持だけでなく、同じ層とのネットワーク形成や社交の場としての側面もあります。子どもに対しても、体力づくりや協調性の育成、人脈形成を意識してスポーツクラブや国際的な大会に参加させる傾向が強まっています。

医療・ヘルスケア

医療分野では「予防医療」への意識が高く、定期的な人間ドックや遺伝子検査、アンチエイジング治療に支出する家庭が増えています。

近年はエビデンスに基づいた栄養指導やサプリメント活用、パーソナライズド医療(個別化医療)への関心も高まっています。さらに、高度医療や再生医療への期待も強く、国内では受けられない治療のために海外の医療機関を利用するケースも見られます。こうした投資は「長生きするため」ではなく「健康で豊かな時間を楽しむため」という意識のもとで行われています。

ウェルビーイングとメンタルケア

精神的な充実を求める傾向も顕著です。

マインドフルネスや瞑想、カウンセリング、メンタルコーチングなどのサービスを日常生活に取り入れるほか、コーチングプログラムを夫婦や家族単位で受けるケースもあります。また、住環境の整備や余暇の過ごし方にも「心の健康」を重視し、自然との触れ合いやアート作品の収集、音楽・舞台芸術への参加や支援を行う家庭も少なくありません。

これらは自己表現やストレス解消の場であると同時に、次世代に感性や価値観を継承する教育的側面も持っています。

このように、スーパーパワーファミリーの健康・ウェルビーイング投資は、単なる消費ではなく、生活の質を高め、社会的・文化的な影響力を持つ行動として位置づけられています。彼らにとって健康は「守るもの」であると同時に、「磨き上げていく資産」でもあるのです。

3.投資家が学べるポイント

スーパーパワーファミリーは、単に高い所得を誇るだけでなく、資産形成においても戦略的かつ長期的な視点を持っています。

限られた時間の中で効率的に収入を増やし、消費と投資の両立を図る姿勢は、一般の投資家にとっても大きな学びとなります。本章では、彼らの資産形成の習慣や制度活用、リスク分散の工夫、そして消費と投資のバランスについて整理します。

3-1. 資産形成を加速させる習慣と制度活用

スーパーパワーファミリーに共通するのは、「資産形成を加速させる習慣を生活の一部にしている」点です。

定期的な家計・資産の見直し

多忙な生活の中でも、彼らは定期的にファイナンシャルプランナーや税理士と相談し、資産配分やキャッシュフローを見直します。収入が多いほど出費も増えがちですが、無駄を最小化し、余剰資金を着実に投資へ回す仕組みを整えています。

制度活用の徹底

高所得層にとって税負担は大きな課題です。そのため、税制優遇制度の活用に非常に積極的です。

- NISA(少額投資非課税制度):株式・投資信託からの利益を非課税化し、効率的に資産を増やす

- iDeCo(個人型確定拠出年金):老後資産の形成と同時に、所得控除による節税効果を享受する

- 企業型DC、持株会:勤務先の制度を最大限に活用する

これらの制度を「やれる範囲で利用する」のではなく、「枠をフルに使い切る」ことを前提としている点が特徴です。

収入源の複線化

給与所得に依存しすぎないよう、副収入や投資収入を意識的に増やす点もスーパーパワーファミリーの大きな特徴です。

株式や不動産投資といった王道の手法に加え、外貨建て資産、プライベート・エクイティ(PE)ファンド、ベンチャー投資、さらにはアートやワインといった代替資産(オルタナティブ投資)にも関心を広げています。

このような複線化は、景気や為替変動といった単一リスクに左右されにくいポートフォリオを構築するうえで有効です。例えば、不動産からの賃料収入と株式の配当収入を組み合わせることで、景気の波を緩和できますし、海外資産を取り入れることで円安・円高といった為替変動にも備えることができます。

さらに、近年では副業解禁の流れも追い風となり、コンサルティングや教育分野でのオンライン活動、あるいはスタートアップへのエンジェル投資といった収入源の多様化が進んでいます。これにより「給与+投資+副業」という三本柱を確立し、資産形成のスピードを加速させています。

単なる収入の多角化ではなく、「リスク分散」と「成長機会の取り込み」を同時に実現している点が、スーパーパワーファミリーの資産形成戦略の洗練さを物語っているといえるでしょう。

3-2. リスク分散の段階設計と上限管理

スーパーパワーファミリーの投資行動から学べる2つ目のポイントは、「リスク分散を段階的に設計し、上限を明確に管理している」という点です。

投資段階の設計

彼らは資産形成を「短期」「中期」「長期」の3段階に分け、目的別に資産を振り分けています。

- 短期資産:生活費や教育費など直近の支出に備えるため、預金や国債など流動性の高い資産を保有

- 中期資産:5〜10年先の住宅購入や留学費用に充てるため、バランス型ファンドや社債などで安定運用

- 長期資産:老後資金や次世代への承継を目的に、株式・不動産・オルタナティブ投資など成長性の高い資産を組み入れる

こうした「時間軸ごとの区分け」を徹底することで、教育費や住宅ローン返済のために投資資金を取り崩すリスクを回避しています。

上限管理

もう一つの特徴が「投資上限のルール化」です。

- リスク資産は純金融資産の○%まで

- 不動産は世帯年収の○倍以内

- レバレッジ投資は全体の○%に限定

といった基準を家庭内で設定し、感情に左右されない資産運用を実践しています。実際に、金融広報中央委員会の調査でも、高所得層ほど「自分なりのルールを持って投資している」割合が高いことが示されています。

国際分散の意識

さらに、日本国内に資産を集中させず、米国株や新興国ETF、不動産ファンドなど海外資産を積極的に組み入れています。為替ヘッジや現地通貨建て資産を組み合わせることで、円安・円高どちらの局面でも一定のリターンを確保できる仕組みを作っています。

3-3. 消費と投資の最適バランス

スーパーパワーファミリーが示す最大の学びは、「消費と投資のバランス感覚」です。

消費を楽しみつつ投資を忘れない

彼らは高級住宅やブランド品、旅行やグルメといった高額消費を楽しみながらも、同時に資産形成も疎かにしません。「今を楽しむ消費」と「未来に備える投資」を対立構造ではなく、両立するものとして捉えています。

例えば、海外旅行に行く際にも「現地不動産の視察を兼ねる」「子どもの教育の一環として海外大学を見学する」など、消費行動を投資や学びに結び付ける工夫をしています。

貯蓄率の高さ

一般的に高所得層は支出も膨らみがちですが、スーパーパワーファミリーは「一定の貯蓄率」を守る傾向があります。世帯年収の30〜40%を投資や貯蓄に回し、残りを消費に充てるといったルールを設ける家庭も少なくありません。

ライフプランと連動した投資

また、消費と投資を「ライフプランと連動」させています。子どもの進学や住宅購入といったライフイベントを前提に資産配分を調整し、支出が重なる時期にはリスク資産比率を抑えるなど、柔軟な対応をとっています。

「見せびらかす消費」から「価値ある消費」へ

特徴的なのは、彼らの消費が単なるステータス誇示ではなく、「価値ある体験」や「自己成長」に向かっている点です。教育、旅行、健康、文化体験といった分野は、同時に投資的な性質を持っており、消費と投資の境界線が曖昧になっています。この発想は、一般投資家にとっても「お金の使い方を資産形成につなげる」ヒントになるでしょう。

4.まとめ

東京は2025年版「最も裕福な都市」で2年連続3位に選ばれました。その背景には、世帯年収3,000万円を超える共働き層であるスーパーパワーファミリーの存在があります。彼らは教育や住居、健康に積極的に投資しつつ、制度活用や段階的なリスク分散で資産形成を加速させています。

消費と投資を両立させる姿勢は一般投資家にとっても学びが多く、同時に東京の都市ブランドをさらに高めています。今後は国際金融機能や文化資産の強化が、富裕層誘致を後押しするでしょう。

ファーストパートナーズでは、お客様のニーズに寄り添ったさまざまなサービスのご提案を行っております。富裕層の方に対して、状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

これを機にぜひ一度、ご相談をご検討ください。

ご相談はこちらから。